森林環境税は、森林整備に必要な地方財源を確保し、温室効果ガスの排出削減や災害防止を図ることを目的とした国税です。令和6年度から課税が開始されました。

森林環境税の仕組みは次のとおりです。

- 国内に住所を有する個人に対して、個人住民税均等割と併せて年額1,000円が課税される

- 課税された税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村に譲与される

- 森林環境譲与税は、森林整備や人材育成、木材利用の促進などに活用される

森林環境税の目的と背景

日本の森林は、国土の約7割を占める重要な資源です。森林は、二酸化炭素の吸収、土砂災害の防止、水源の涵養、生物多様性の維持など、さまざまな面で重要な役割を果たしています。

しかし、森林の手入れが十分でないことや、適切な管理が行われていないことが問題となっており、これらを改善するためには相当な資金が必要です。

そのため、2019年4月1日から、森林環境税が導入されることになりました。

この税金は、森林の保護・育成・再生に使われるため、森林資源を守り、持続可能な形で活用していくための基盤作りを目的としています。

森林環境税の具体的な金額

森林環境税は、住民税に追加される形で、住民一人当たり年間1,000円が課税される仕組みです。この税額は、全国の地方自治体に分配され、地方政府が地域の森林保全活動や森林整備に活用することになります。

金額的には、自治体ごとに使い道が異なるため、集められた税金はその地域の森林環境の改善に使用されます。

例えば、荒れた森林の再生や防災対策の強化、森林の多目的利用推進などに役立てられます。

全国で課税されるこの税金は、約2,400億円以上の資金を調達することが期待されており、その資金は毎年、地方自治体に割り当てられる形で分配されます。

森林環境税の流れ

森林環境税の流れは次のようになります。

- 課税の実施 森林環境税は、各都道府県の住民税に付加される形で実施されます。住民税を支払うすべての個人に対して年間1,000円が加算され、これが森林環境税となります。

- 税収の集め方 各自治体は住民税として集められた税金を納付し、その後、税金が森林環境税としてまとめられます。

- 税金の配分 森林環境税の収益は、都道府県や市区町村に分配されます。地方自治体は、税金を使ってその地域における森林整備活動を支援します。

- 森林整備の実施 分配された税金を使って、地域の森林保全活動や再生計画が実施されます。これには、間伐や植林、森林火災防止活動、災害対策などが含まれます。

- 成果の報告 各自治体は、税金をどのように使ったか、その成果を市民に報告することが求められます。このため、税金の使用についての透明性が確保されることになります。

森林環境税の問題点

森林環境税には、導入の目的が森林保全であることから非常に意義がありますが、いくつかの問題点も存在します。

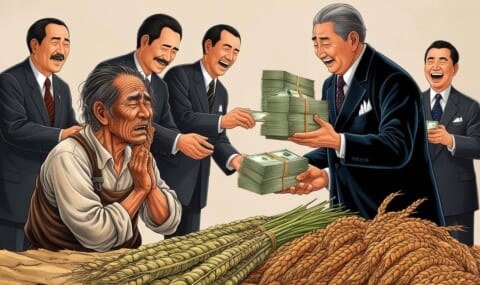

地域格差

森林環境税が各自治体に分配される形になっていますが、都市部と地方部でその使用が異なる場合があります。

特に、都市部では森林の面積が少なく、森林整備の必要性が低いため、税金が十分に活用されない可能性があります。

逆に、森林が豊かな地方自治体では、税金の使用が効果的に行われる可能性があります。これにより、地域格差が生じる恐れがあります。

地元住民の負担感

年間1,000円という金額は、一見少額に見えますが、特に低所得者層や生活が厳しい家庭にとっては、この負担を感じることがあります。

地方自治体によっては、この1,000円が一部住民にとっては負担となる可能性もあり、そのことが住民の税金に対する理解や賛同を得る上で障害となることがあります。

森林管理の実効性

税金が地方自治体に分配されることで、各地域での森林整備が行われるわけですが、その効果は地域によって異なります。

特に、森林の管理体制が十分に整っていない地域では、税金を適切に活用できない恐れがあります。間伐や植林が進まないと、森林の状態は改善されず、逆に劣化が進んでしまう可能性もあります。

税金の使い道の不透明さ

森林環境税の使い道について、自治体によっては税金の使い道が不明確であることがあります。例えば、税金が本当に森林保護や再生活動に使われているのか、透明性を確保するために適切な報告が行われているかどうかが重要です。税金が別の目的に転用されてしまうと、住民の信頼を損なう原因となります。

環境意識の低い地域住民

森林環境税の意義や重要性について十分に理解していない地域住民も少なくありません。特に、都市部に住む人々の中には、森林環境税が自分の生活にどのように関わるのか、実感が湧かない場合もあります。このような住民に対しては、税金の使い道や効果についての啓発活動が必要となります。

森林環境税は、森林の保全と再生に必要な資金を調達するための重要な手段です。しかし、その導入と運用においては、地域格差や住民の負担感、使い道の透明性など、さまざまな課題があります。今後、これらの問題を解決するためには、税金の使い道をより透明にし、地域間で公平に資金が使われるような仕組み作りが重要です。また、住民の意識向上を図るための教育や情報提供も重要な役割を果たすでしょう。