クロマグロの完全養殖は、2002年に近畿大学が世界で初めて成功し、「近大マグロ」として商業化されました。この技術は、天然資源に依存せず、持続可能な水産業の確立に大きく貢献すると期待されました。しかし、近年、マグロ完全養殖の商業生産はほぼ消滅し、マルハニチロは2025年度の生産量を前年度比8割減らす見通しです。ニッスイや極洋などの大手水産会社も撤退しています。その背景には、天然資源の回復や餌の高騰による採算の悪化が挙げられます。

クロマグロ完全養殖の歴史と意義

近畿大学は、1970~1972年度の水産庁委託研究「マグロ類養殖技術開発企業化試験」に参加し、クロマグロの養殖研究を開始しました。その後、1992年には配合飼料による天然ヨコワの養成試験を実施し、2002年に世界初のクロマグロ完全養殖に成功しました。この成果は、天然資源に頼らない持続可能な水産業の実現に向けた大きな一歩とされました。

商業化とその後の展開

完全養殖クロマグロ「近大マグロ」は、2014年12月に成魚としての生産販売を開始し、持続可能な水産業の確立に向けた取り組みが進められました。また、2017年には豊田通商と提携し、海外市場への輸出も開始されました。

現状と課題

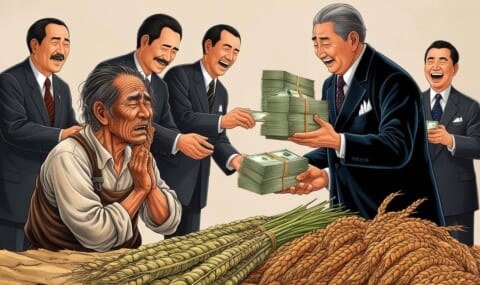

しかし、近年、マグロ完全養殖の商業生産はほぼ消滅し、マルハニチロは2025年度の生産量を前年度比8割減らす見通しです。ニッスイや極洋などの大手水産会社も撤退しています。その背景には、天然資源の回復や餌の高騰による採算の悪化が挙げられます。

持続可能な水産業への取り組み

近畿大学は、配合飼料の主成分を魚粉から植物性たんぱく質などに置き換える研究を進め、持続可能な水産業の確立を目指しています。2019年8月からは、配合飼料のみで養成した近大マグロの出荷を開始し、持続可能な水産業の確立に向けた第一歩を踏み出しました。

クロマグロの完全養殖は、持続可能な水産業の実現に向けた重要な技術として期待されてきました。しかし、商業生産の現状は厳しく、今後の課題として、天然資源の回復や餌の高騰への対応が求められます。近畿大学をはじめとする関係者は、持続可能な水産業の確立に向けた取り組みを続けています。