民主党時代とは

民主党政権時代(2009年~2012年)は、日本の政治において、民主党が政権を握った時期を指します。この時期、民主党は自民党に代わって政権を担当し、政治の変革を目指しました。特に、2009年の総選挙で民主党が圧勝し、党首の鳩山由紀夫が内閣総理大臣に就任しました。

鳩山内閣(2009年9月~2010年6月):

- 2009年9月: 鳩山由紀夫が内閣総理大臣に就任。民主党が総選挙で圧勝し、政権交代が実現。

- 2010年5月: 普天間基地移設問題が難航し、鳩山総理が辞任を表明。

- 2010年6月: 鳩山総理が辞任し、菅直人が内閣総理大臣に就任。

菅内閣(2010年6月~2011年9月):

- 2010年6月: 菅直人が内閣総理大臣に就任。日本政府の温暖化対策や年金改革、社会保障制度の改革が議論される。

- 2011年3月: 東日本大震災(3月11日)発生。福島第一原発事故が大きな問題となり、菅内閣は震災対応に追われる。

- 2011年9月: 菅総理が辞任を表明。

野田内閣(2011年9月~2012年12月):

- 2011年9月: 野田佳彦が内閣総理大臣に就任。消費税増税法案や原発政策を巡る議論が始まる。

- 2012年3月: 消費税増税法案が成立。野田内閣の主要政策の一つ。

- 2012年12月: 野田総理が総選挙を実施し、民主党は敗北。自民党が政権を奪回し、民主党政権が終了。

このように、民主党政権は約3年間にわたるもので、特に震災や原発問題での対応が大きな課題となりました。

民主党政権時代前後の歳入・歳出・国債発行額

以下に、2006年度から2015年度までの日本の歳入、歳出、新規国債発行額をまとめた表を示します。

| 年度 | 政権 | 歳入(兆円) | 歳出(兆円) | 新規国債発行額(兆円) |

|---|---|---|---|---|

| 2006年度 | 自民党政権 | 47.3 | 81.8 | 9.2 |

| 2007年度 | 自民党政権 | 49.3 | 82.3 | 9.9 |

| 2008年度 | 自民党政権 | 49.4 | 88.5 | 10.0 |

| 2009年度 | 民主党政権 | 36.9 | 92.3 | 44.1 |

| 2010年度 | 民主党政権 | 42.3 | 92.4 | 44.3 |

| 2011年度 | 民主党政権 | 42.3 | 92.4 | 44.3 |

| 2012年度 | 民主党政権 | 44.0 | 92.4 | 44.3 |

| 2013年度 | 自民党政権 | 48.6 | 95.9 | 35.3 |

| 2014年度 | 自民党政権 | 51.4 | 96.3 | 35.3 |

| 2015年度 | 自民党政権 | 55.0 | 97.4 | 35.3 |

この表から、民主党政権下では歳入が大幅に減少し、歳出が増加した結果、新規国債発行額が急増したことがわかります。

特に2009年度には、税収が当初予算から9.2兆円下振れし、36.9兆円に減少したため、国債発行額が税収を大きく上回る異例の事態となりました。

また、民主党政権は「事業仕分け」などの取り組みを通じて無駄の削減を目指しましたが、実際の財政指標を見ると、歳入の減少と歳出の増加が続き、財政健全化には限界があったことが示唆されます。

一方、自民党政権下では、歳入と歳出のバランスが比較的安定しており、新規国債発行額も抑制されていました。

ただし、2008年度にはリーマンショックの影響で歳出が増加し、国債発行額が増加しています。

このように、各政権下での財政状況は異なり、民主党政権下での財政健全化の取り組みは、実際の財政指標においては十分に実現されなかったことがわかります。

高速道路の無料化

民主党政権(2009年~2012年)の期間中、高速道路の無料化が一つの重要な政策として提案され、議論を呼びました。この政策は、経済的な負担を軽減し、地域間の格差を是正することを目的としていました。特に、地方の経済活性化や環境保護を重視した施策として注目されました。

しかし、実際の実施においてはさまざまな問題が浮上しました。無料化の対象となったのは、基本的には一部の区間のみであり、完全な無料化は実現しませんでした。また、無料化による収入減が地方自治体やインフラ整備に影響を及ぼす懸念もあり、予算や財源の問題がクローズアップされました。

さらに、無料化による交通量の増加や渋滞の悪化などの問題も発生し、当初の期待とは裏腹に、一部では逆効果と捉えられることもありました。このような課題を背景に、高速道路の無料化政策は最終的に見直され、政策の継続は難しい状況となりました。

総じて、民主党政権下の高速道路無料化政策は、財源や交通の運用面での問題が多く、期待通りの成果を上げることはできませんでした。

ガソリン税の減税

民主党政権(2009年~2012年)の期間中、ガソリン税の減税が一つの重要な政策課題となりました。特に、2009年12月には、当時の鳩山由紀夫首相が提案した「ガソリン税の暫定税率の廃止」が注目されました。これは、ガソリンや軽油に課される暫定税率を一時的に撤廃し、価格の引き下げを目的としたものです。

この減税措置は、当初は国民の生活費負担を軽減するために歓迎されましたが、実際には税収減少や財政への影響が問題視されました。ガソリン税の減税に伴い、国の財源が減少し、その後の財政のひっ迫を引き起こす懸念が高まりました。また、経済の景気回復や財政再建の観点から、減税を長期間続けることは難しいという意見もありました。

さらに、この減税措置は一時的なものであったため、長期的な経済効果は限られ、実際にガソリン価格の安定や社会全体への恩恵にどれだけ寄与したのかについては評価が分かれました。結局、暫定税率の廃止は2010年の参議院選挙の争点となり、その後は他の財源確保策とともに再検討されました。

年金改革

民主党政権(2009年~2012年)の年金改革は、財政の安定性や国民の年金受給額を改善することを目指していましたが、その実施には様々な課題が伴いました。

当初、民主党は「年金改革」に関していくつかの重要な政策を打ち出しました。特に注目されたのは、「最低保障年金」の導入でした。これは、国民全員に一定の最低限の年金を支給するという制度で、特に低所得者層への保障を強化し、年金の不公平感を是正しようとするものでした。しかし、この提案は実現には至らず、財源の確保に関する議論が続きました。

また、民主党は年金制度改革の一環として、「年金記録の訂正」や「個人年金情報の整備」を進め、過去の年金記録の誤りを正すための作業を行いました。この改革は年金受給者にとって重要な意味を持ちましたが、作業の遅れや複雑さが問題となり、国民の信頼回復には時間がかかりました。

しかし、年金改革における最大の課題は、実際には年金制度の持続可能性をどのように確保するかという問題でした。民主党は財源確保のために消費税増税を提案しましたが、増税に対する反発もあり、実行には至りませんでした。また、年金制度の改革案についても政党間で意見が割れ、実質的な改革は進まなかったといえます。

総じて、民主党政権下での年金改革は、最低保障年金の導入をはじめとする理念的な部分はあったものの、実際に改革を完遂するためには多くの課題が残り、具体的な成果としては限られたものでした。

脱官僚政治

民主党政権(2009年~2012年)の「脱官僚政治」は、政権交代時の重要なスローガンであり、官僚主導の政治から政治家主導の政治へと転換しようという目標が掲げられました。鳩山由紀夫首相を中心に、政治家が官僚に依存せず、政策決定の主導権を握ることを強調しました。しかし、この試みは実際には様々な課題に直面しました。

まず、民主党は政権交代後、官僚の権限を制限し、政治家が直接行政に関与する仕組みを作ろうとしました。たとえば、政策決定過程において官僚の意向を排除し、政治家や外部の専門家を巻き込んで、より透明で民主的なプロセスを目指しました。しかし、官僚たちはその知識や経験に基づいて長年にわたり政策を実行してきたため、官僚機構を無視することは非常に困難でした。

また、民主党政権は、官僚に対する対抗策として、政治家の関与を強化するために「政治主導」の強化を試みましたが、現実的には官僚の影響力を完全に排除することはできませんでした。特に、予算編成や省庁間の調整など、官僚が果たしてきた重要な役割は依然として大きく、政治家が官僚と対等にやり取りすることには限界がありました。

さらに、「脱官僚政治」の試みは、政策の実行面での混乱を招くこともありました。官僚主導の長年の体制の中で培われた効率性や実務能力を一時的に放棄することは、行政の停滞を引き起こす結果となることもありました。たとえば、行政の意思決定の遅延や、政治家と官僚の間での対立が深刻化することもあり、政府の政策推進において実効性を欠く場合が多くありました。

最終的に、民主党政権は「脱官僚政治」の目標を完全に実現することはできませんでした。官僚の影響力を一定程度抑えたものの、その弊害や混乱もあり、政権交代後の改革は半ばにとどまりました。この結果、民主党政権は「脱官僚政治」の理念を掲げたものの、実際の改革には限界があり、官僚主導の体制に完全に取って代わることはできなかったと言えます。

アジア重視政策

民主党政権(2009年~2012年)の外交政策の転換は、政権交代後の大きな変化として注目されました。自民党政権からの政策の変更点として、特に「アジア重視」や「対米関係の見直し」などが挙げられますが、実際には実行面でさまざまな課題と摩擦がありました。

まず、民主党政権は「アジア重視」を掲げ、特に中国や韓国との関係強化を目指しました。鳩山由紀夫首相は「アジアの中で日本のリーダーシップを発揮する」と宣言し、アジアの多国間協力を推進しました。具体的には、東アジア地域の安定と発展を目指し、東アジア共同体構想を提唱しました。この構想は、経済や安全保障を含む広範な協力を通じて、アジア地域の一体化を目指すものでした。

さらに、民主党政権は「国際協調主義」を重視し、国際機関での役割強化を図りました。例えば、国連での平和維持活動(PKO)への貢献や、気候変動問題に対する国際的なリーダーシップを強化しようとしました。しかし、これらの取り組みも国内外での支持を十分に得ることができず、具体的な成果に結びつかなかった部分もありました。

また、民主党政権は日本の歴史認識に関してもアジア諸国との関係改善を目指し、より柔軟な外交を展開しようとしました。特に、韓国や中国との関係改善を意識した発言が多かったものの、歴史認識を巡る問題は依然として難しい課題であり、実際の外交においては調整が難航しました。

総じて、民主党政権の外交政策は、アジア重視や国際協調主義を掲げたものの、実行には限界があり、特に対米関係や基地問題において失敗が目立ちました。また、アジア諸国との関係に関しても、理想的な成果を上げることは難しく、外交政策の転換は途中で頓挫した形となりました。そのため、民主党政権の外交政策は、「転換」を試みたものの、実際には大きな成果を上げられなかったという評価が一般的です。

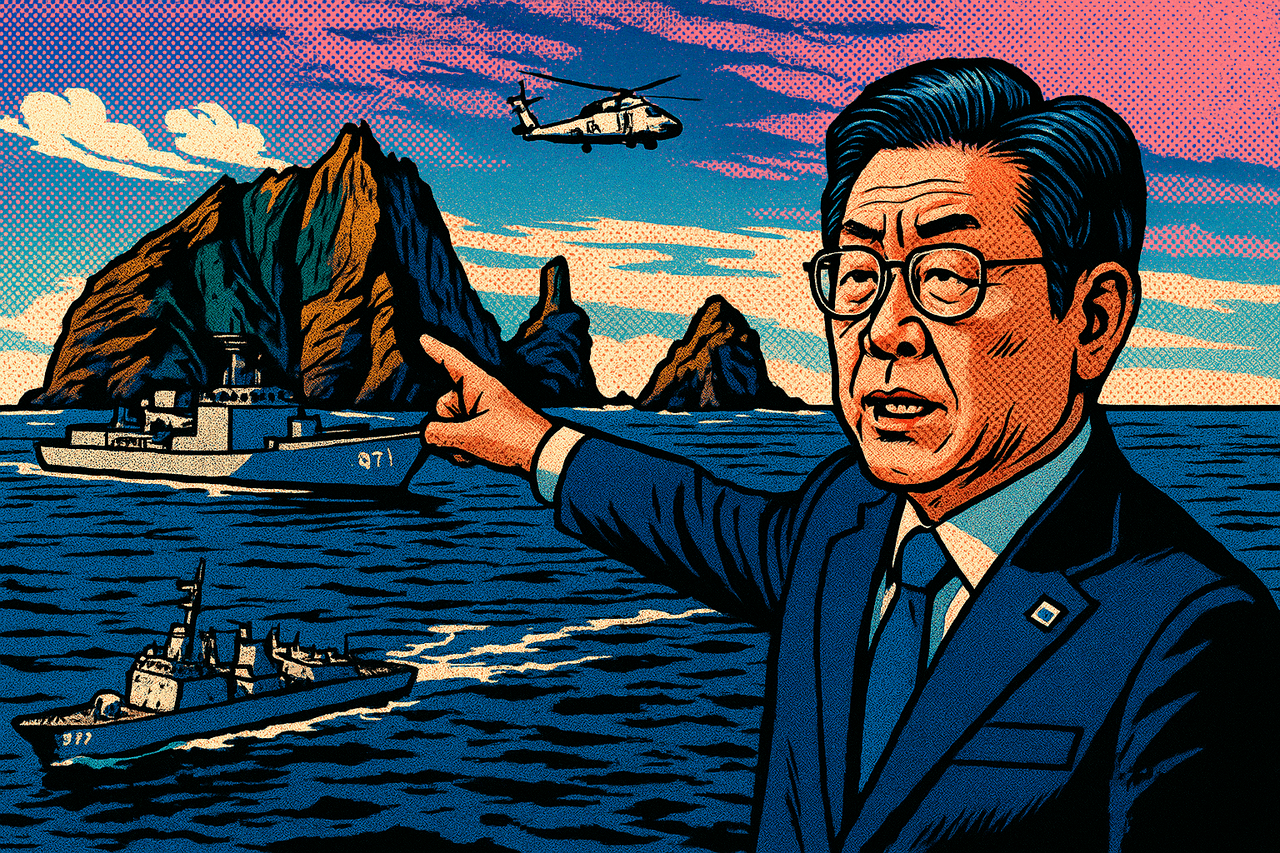

普天間基地問題

民主党政権(2009年~2012年)の普天間基地問題は、政権交代後の最大の外交課題の一つであり、政権の信頼性に大きな影響を与えました。特に、鳩山由紀夫首相が掲げた「普天間基地の県外移設」という方針が、最終的に実現せず、政府と沖縄県、さらには米国との関係に深刻な摩擦を生む結果となりました。

普天間基地問題は、沖縄県にある在日米軍基地の移設を巡るもので、米軍基地の過重な負担を抱える沖縄県民からの強い反発がありました。2009年の総選挙で民主党は「普天間基地の移設先を沖縄県外、できれば国外に移す」と公約し、この公約が有権者の支持を集めました。鳩山政権は、選挙戦での約束を果たすべく、基地移設を実現するために全力を尽くしました。

しかし、実際に政権を握ると、問題は予想以上に複雑であり、移設先の調整が進まず、米国との連携も難航しました。特に、普天間基地を移設するための具体的な代替地を見つけることができず、鳩山政権は沖縄の負担軽減を約束する一方で、その具体的な方法について悩むことになりました。国外移設案としては、グアムや他国を検討しましたが、これらも米国側の理解を得ることができませんでした。

2010年5月、鳩山首相は「普天間基地の移設先は沖縄県外にできる限り移す」との立場を維持していましたが、現実的には移設先を特定することができず、米国との調整も進まず、最終的には2010年12月に沖縄県内の辺野古に移設する方針を再び受け入れることとなりました。この方針転換は、政府の信頼性を大きく損ない、国民や沖縄県民から強い批判を浴びました。民主党内でも方針転換に対する反発が強く、鳩山首相は結果的に辞任に追い込まれることとなりました。

菅直人首相が後を引き継いだ後も、普天間基地問題は引き続き外交上の重要な課題となりましたが、解決には至らず、最終的に移設問題は次の政権に先送りされました。沖縄の基地問題を巡る対立は依然として続き、民主党政権はこの問題に関して具体的な解決策を提示することができなかったため、普天間基地問題は民主党政権の最大の失敗の一つとして記憶されています。

総じて、民主党政権は普天間基地問題に関して「県外移設」という公約を掲げてスタートしましたが、現実の政治・外交状況に直面し、その方針を維持できませんでした。この問題は、沖縄県民の負担軽減を目指しながらも、米国との同盟関係や現実的な移設先の選定という難題に直面し、最終的には民主党政権の外交的な大きな挫折となったと言えるでしょう。

社会保障の充実

民主党政権(2009年~2012年)の社会保障政策は、福祉の充実や国民生活の支援を目指していくつかの重要な改革が試みられましたが、財源確保や実行面での課題が多く、実現には限界がありました。

まず、民主党政権は「社会保障と税の一体改革」を掲げ、社会保障制度の充実を進めるための基盤づくりを進めました。その中心的な政策の一つが、「子ども手当」の創設でした。これは、子どもを育てる家庭に対する経済的支援を強化することを目的とし、全ての子どもに支給される手当を導入しました。この政策は、子育て支援として歓迎され、特に低所得層にとっては重要な支援となりましたが、実際には財源確保の難しさから、支給額の見直しや制限が行われました。

また、年金制度に関しては、民主党政権は「最低保障年金」の導入を提案し、年金受給者に対する保障を強化しようとしましたが、財源確保が難しく、実現には至りませんでした。代わりに、年金記録の訂正や年金情報の管理強化を進める一方で、年金の信頼性を高めるための取り組みが行われましたが、実質的な制度改革には限界がありました。

さらに、医療・介護分野でも社会保障の充実が試みられました。高齢化社会の進展に伴い、医療や介護に対する需要が増加しており、これに対応するために、介護保険制度の改正や医療費の負担軽減策が講じられました。また、介護保険料の引き上げや、医療費の適正化を目指す政策も打ち出されましたが、これも財政難や既得権益との調整の中で実行面で難しさを抱えました。

とはいえ、社会保障制度の充実に向けた大きな一歩としては、社会保障の財源確保のために消費税増税を提案したことが挙げられます。消費税を増税し、その財源を社会保障の充実に充てることを目指しましたが、増税に対する反発も強く、最終的には増税を実現するための政治的な調整が難航しました。このため、社会保障政策の充実に向けた改革は十分に進まず、財源面での課題が常に付きまといました。

総じて、民主党政権は社会保障の充実を掲げ、さまざまな改革や施策を打ち出しましたが、財政面での制約や政治的な調整の難しさから、その実現には限界がありました。また、社会保障制度の持続可能性を確保するためには、今後も引き続き抜本的な改革が求められるという課題が残りました。