103万円の壁の引き上げに対するメディア、増税派議員、各知事の対応の問題点

- 2024/12/8

- 記事

「103万円の壁」議論の問題点:不透明な試算と世論誘導の危険性

与党内や地方知事の反発は、必ずしも政策そのものの問題点に基づくものではなく、政治的立場や既得権益を守る動機によるものが含まれている可能性があります。

例えば、地方税収減少の一部は、特定の財源配分の見直しで対応可能であるにもかかわらず、これを正面から議論する動きが乏しいのは不透明性を高めています。

試算の不透明性:8兆円減収の根拠は本当か?

政府の試算によれば、「103万円の壁」を178万円に引き上げた場合、国と地方合わせて税収が約7~8兆円減少するとされています。しかし、この試算には以下の点で重大な疑問が存在します。

たとえば、どのような経済モデルを基に計算されたのか、労働市場の反応や消費行動の変化がどの程度考慮されているのかが不明瞭です。

減収額として示された「8兆円」は単なる静的な計算結果であり、政策変更による経済のダイナミックな影響が無視されている可能性があります。

さらに、この試算は「控除引き上げで税収が減少する」という一面的な結果だけを強調しています。

実際には、基礎控除の引き上げにより中低所得層の手取りが増え、消費が拡大すれば、消費税や法人税収の増加を通じて全体の税収が回復する可能性があります。

この点が十分に議論されないまま、減収試算が独り歩きしている現状は問題です。

地方財政への過剰な危機感

地方自治体の首長らは、住民税減収により地方財政が圧迫されると主張しています。しかし、これには次のような反論があります。

一つは、地方財政は地方交付税交付金などを通じて国による調整が行われており、基礎控除引き上げの影響が地方に直接的かつ深刻な形で波及する可能性は限定的であるという点です。

むしろ、地域住民の可処分所得が増加すれば、地域経済が活性化し、長期的には地方税収の増加も期待されます。こうしたポジティブな影響が十分に考慮されていない議論は一面的です。

また、地方自治体は財源の無駄遣いや使い残し予算が指摘されています。2023年には約7兆円の地方財政余剰が発生しており、このような資金が十分に活用されていないことを考えれば、地方財政の危機を過剰に強調する発言には慎重になるべきです。

メディア報道の偏り:冷静な議論を阻む構造

メディアは、基礎控除引き上げによる「減収」の数字ばかりを報じる一方で、政策のメリットや目的を十分に伝えていません。この偏りには、以下の問題点が考えられます。

政策目的の希薄化

本来、基礎控除引き上げは中低所得層の税負担を軽減し、働き方の自由度を高めることが目的です。

しかし、多くの報道では、これが単なる「財政問題」として扱われており、政策の全体像が見失われています。

エビデンスに基づかない世論誘導

減収試算が不正確である可能性があるにもかかわらず、メディアはその数字を鵜呑みにし、視聴者に一方的なメッセージを送っています。これにより、政策の公平な議論が妨げられています。

政治的思惑が政策判断を歪める

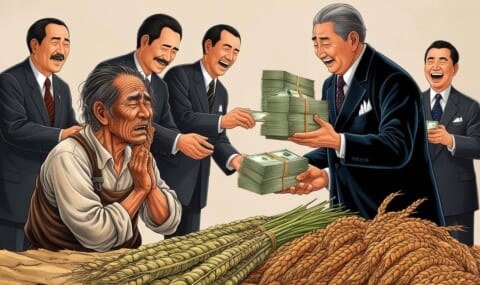

増税派議員や地方自治体の知事たちの一部は、「減収」を理由に政策に反対していますが、その背景には政治的思惑が潜んでいる可能性があります。

特定の既得権益を守るために反対姿勢をとるケースも考えられます。このような動機に基づいた反対は、国民全体の利益を損なう恐れがあります。

また、議員の多くが「短期的な財政影響」に注目するあまり、長期的な経済成長や社会的公正の実現という政策の本質を見失っています。政策議論を行う際には、財政面の負担と社会的便益をバランスよく評価する必要があるのではないでしょうか。

国民理解の不足:透明性と対話が必要

これらの議論の背景には、政策の目的や効果に対する国民の理解が不足していることがあります。メディアや政治家は、基礎控除引き上げがもたらす利点と欠点を分かりやすく伝え、国民との対話を深める必要があります。

たとえば、増税派の主張する「減収」への懸念は、試算の透明性を高めることで解消されるではないででしょうか。

また、働き方改革の一環としての政策意義を明確に示すことで、国民の政策理解を深めることが重要だと思います。

「103万円の壁」をめぐる議論は、日本の税制改革の中で極めて重要なテーマです。しかし、試算の不透明性や政治的な利害、メディア報道の偏りが冷静な政策判断を妨げています。今後、政策議論を進めるにあたっては、以下の点が必要だと考えます。

- 減収試算の透明性向上と再検証

- 地方財政への影響を包括的に評価

- メディア報道の多角化と公平性の確保

- 国民との対話を重視した政策説明