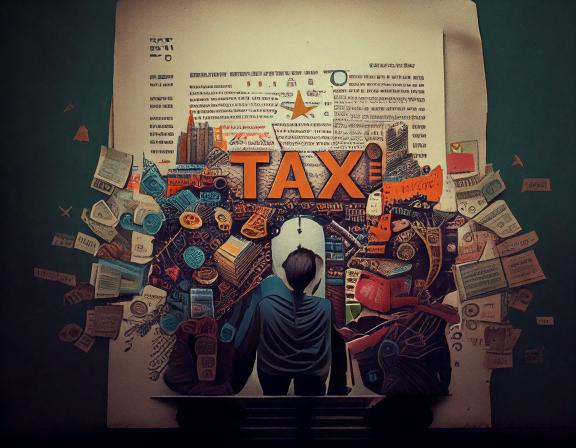

日本の税金制度が複雑な5つの理由

- 2024/12/9

- 記事

日本の税金制度は、さまざまな種類の税金とその計算方法によって、一般の納税者にとって非常に複雑に感じられることが多いです。

その背景には、単なる制度の設計上の問題だけでなく、歴史的・社会的な理由や政策目的が絡み合っています。本稿では、日本の税制が複雑である理由を5つの視点から考えてみます。

公平性を追求するため

税金は、所得や資産などに応じて負担を分配することで、社会的な公平性を確保する仕組みです。このため、累進課税制度や控除制度などが設けられています。

例えば、所得税では所得が高い人ほど高い税率を適用する累進課税が導入されていますが、それに伴って扶養控除や医療費控除などの多種多様な控除項目が追加されています。

これにより、個々の事情を考慮して負担の軽減を図ることができる反面、計算が複雑になる原因となっています。

公平性を確保しつつ、納税者ごとに異なる状況を反映させるためには、どうしても細かい制度設計が必要になるのです。

国と地方の税収分配のため

日本では、税金が国税と地方税に分かれており、それぞれが独自の財源として機能しています。

この二重構造は、地方自治体の財源確保と国全体の財政運営を両立させるために必要ですが、納税者にとっては分かりづらい要因の一つです。

たとえば、住民税は自治体ごとに異なる税率で課される場合があり、固定資産税や事業税なども地域差があります。

さらに、国税である所得税と地方税である住民税が連動して計算される仕組みも複雑さを増幅させています。こうした仕組みは、国と地方の財政調整を目的としていますが、その分制度が煩雑化しています。

特定の政策目的を達成するため

税制は、単に財源を確保するだけでなく、特定の政策目標を達成するための手段としても利用されます。たとえば、住宅ローン控除は住宅取得を促進するため、エコカー減税は環境保護を推進するための政策的な意図が込められています。

これらの税制優遇措置は、特定の行動を奨励するために効果的ですが、その分、計算や申告が複雑化します。納税者は、自分が利用可能な控除や優遇措置を正確に把握しなければならず、その手続きが面倒と感じられることが多いのが現状です。

過去の制度を維持・改良してきた結果

日本の税制は、戦後の高度経済成長期やバブル崩壊後の経済低迷など、時代ごとの経済状況に応じて改定されてきました。

その過程で、旧制度の名残が残る部分や、制度が部分的に修正された結果、全体の整合性が失われているケースがあります。

また、新しい税制を導入する際に、既存の制度と重複する部分が発生し、それが複雑さの要因となっています。たとえば、消費税率の引き上げに伴う軽減税率制度は、制度全体を複雑にする典型例と言えるでしょう。

分かりづらさを利用した徴収効率の向上

一部の専門家は、税制が意図的に複雑化されることで、納税者が正確な税負担を把握しにくくなり、結果として徴収効率が向上するという側面を指摘しています。

納税者が制度を十分に理解していない場合、本来受けられる控除や還付を見逃す可能性が高まります。

これにより、結果的に税収が増加するケースもあります。

また、制度の複雑さが専門家の需要を生み出し、税理士や会計士が税務処理を請け負うことで、納税者の負担を軽減する仕組みが成立していますが、これも一部の納税者にとっては追加コストとなります。

日本の税制が複雑である理由には、社会的公平性の追求、国と地方の税収分配、政策目的の実現、歴史的な背景、さらには徴収効率の向上など、さまざまな要素が絡み合っています。この複雑さは、納税者にとって負担となる一方で、社会の多様なニーズや政策目標を反映するために必要不可欠な側面でもあります。今後、デジタル化や簡素化が進むことで、こうした複雑さが緩和されることが期待されますが、税制の根本的な設計理念を再考する必要もあるでしょう。