教育勅語とは何か――近代日本の精神を現代教育にどう活かすか

- 2025/7/23

- 記事

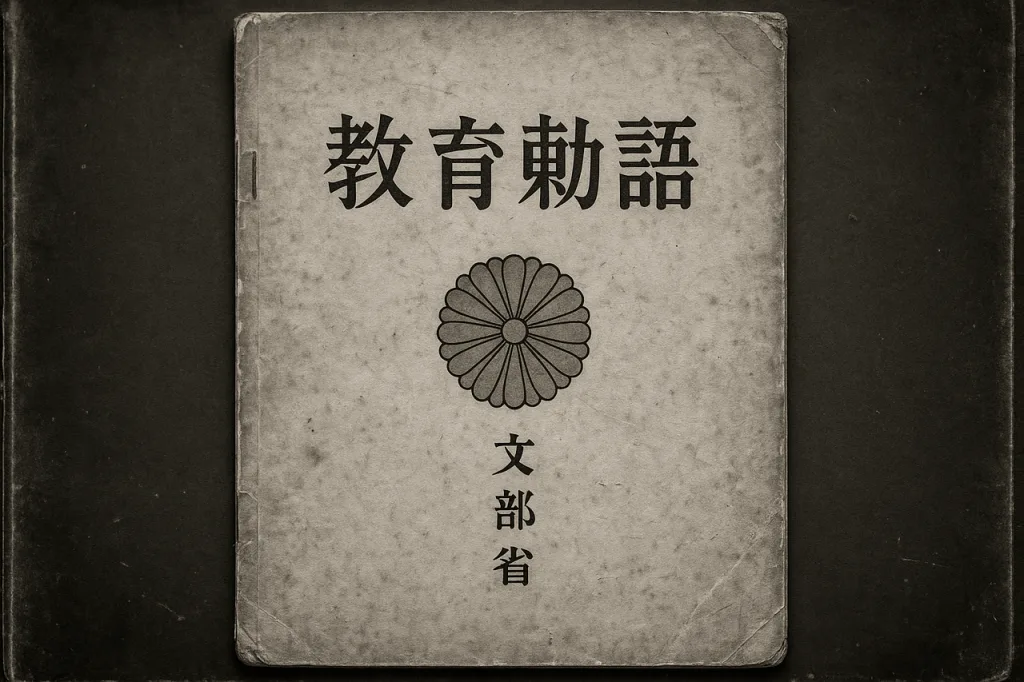

明治23年(1890年)、明治天皇の名によって発布された「教育勅語」は、戦前の日本において国民の精神的支柱とされた道徳教育の基本文書です。その内容は、家族や社会、そして国家に対する忠誠や奉仕を説くものであり、戦前の教育現場では小中学校の朝礼などで奉読され、額縁に収められて掲示されていました。

戦後、教育勅語は「戦争協力を正当化する精神的装置だった」との反省のもと、1948年に衆参両院で排除・失効が決議されました。しかし、近年では一部で再評価の動きも見られ、教育現場での位置づけや活用のあり方が再び議論されています。

この記事では、教育勅語の原文とその意味、そして教育的・政治的意義、現代との比較、さらに道徳教育への応用可能性に至るまでをわかりやすく解説します。

教育勅語原文

朕惟フニ我カ皇祖皇宗國ヲ肇ムルコト宏遠ニ徳ヲ樹ツルコト深厚ナリ

我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世々厥ノ美ヲ濟セルハ

此レ我カ國體ノ精華ニシテ教育ノ淵源亦實ニ此ニ存ス

爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ

恭儉己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ學ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓發シ

徳器ヲ成就シ進テ公益ヲ廣メ世務ヲ開キ常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵ヒ

一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壤無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ

是ノ如キハ獨リ朕カ忠良ノ臣民タルノミナラス

又以テ爾祖先ノ遺風ヲ顯彰スルニ足ラン

斯ノ道ハ實ニ我カ皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ子孫臣民ノ倶ニ遵守スヘキ所

之ヲ古今ニ通シテ謬ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス

朕爾臣民ト倶ニ拳々服膺シテ咸其德ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ

教育勅語 現代語訳(口語訳)

私は思います。私たちの皇祖皇宗(歴代天皇)は、国家を築くにあたってその志は遠大であり、徳を広く深く行き渡らせました。

我が国の国民が忠義と孝行を尽くし、すべての民が心をひとつにして、代々その美徳を受け継いできたことは、わが国体の精華であり、教育の根本でもあります。

あなたたち国民は、父母に孝行を尽くし、兄弟は仲良く、夫婦は助け合い、友人とは信頼し合い、慎み深く自分を律し、広く人々を愛し、学問に励み職業を身につけて知識を高め、人格を磨き、さらに進んで社会のために尽くし、公共の仕事に励み、常に憲法を重んじ法律を守り、もし非常事態が起これば、勇気をもって公のために尽くし、永遠に続く皇室の運命を助けていきましょう。

こうした姿勢は、単に忠義に厚い国民であるというだけでなく、あなたたちの祖先の立派な伝統を明らかにするものでもあります。

この道は、まさに皇祖皇宗から伝えられた教えであり、子孫である国民が皆守るべきものです。それは昔から今に至るまで誤りがなく、国内でも国外でも通用する道理です。

私は国民とともに、これらの教えを心から大切に守り、その徳をともに高めていくことを切に願います。

教育勅語の原文とその意味

まず、教育勅語の核心部分を見てみましょう。以下は、明治天皇によって発せられた教育勅語の一節です。

爾臣民、父母に孝に、兄弟に友に、夫婦相和し、朋友相信し、恭儉己れを持し、博愛衆に及ぼし…常に国憲を重んじ国法に遵ひ、一旦緩急あれば義勇公に奉じ、以て天壌無窮の皇運を扶翼すべし。

この文からは、「家族を大切にし、友を信頼し、社会に尽くし、国家のためには身を捧げよ」という価値観が読み取れます。教育勅語は、いわば忠孝・節義・勤労・奉仕といった“美徳のカタログ”でした。

以下に、内容の要点を箇条書きでまとめておきます。

- 歴代天皇は高い徳をもって日本を築いた。

- 国民は忠誠と孝行を尽くし、世代を超えて美徳を伝えてきた。

- 父母・兄弟・夫婦・友人などとの関係を大切にすること。

- 学問や職業に励み、人格を高めること。

- 法律や憲法を守り、公益に尽くすこと。

- 緊急時には勇気をもって国家に奉仕すること。

- これらの行いは、祖先の遺風を受け継ぐものであり、時代や国を問わず通用する普遍的な価値である。

教育勅語の教育的・政治的意義

教育的意義

教育勅語は、明治政府が国民を思想的に統合する目的で打ち出したもので、近代国家としての日本を支える「徳育」の柱とされました。学校教育では知識よりも道徳が重視され、12の徳目(孝行・友愛・夫婦の和・朋友の信・謙遜・博愛・学問・職業・公益・法令尊重・義勇・皇運扶翼)が暗唱・奉読されました。

政治的意義

天皇を中心とした国家体制の正統性を示す文書としても、教育勅語は強い意味を持ちました。とくに「義勇公に奉じ…皇運を扶翼すべし」という一節は、国家のために命を捧げることを是とする思想を強化するもので、戦争遂行や徴兵への精神的支柱として利用されていきます。

教育勅語と現代教育との比較

戦後の教育は、教育勅語と大きく異なる価値観を基盤にしています。以下に主な違いをまとめます。

| 観点 | 教育勅語 | 現代教育 |

|---|---|---|

| 教育の目的 | 忠良な「臣民」の育成 | 自立した「主権者」の育成 |

| 権威の源泉 | 天皇の勅語 | 憲法と教育基本法 |

| 価値観 | 忠孝・奉仕・自己犠牲 | 個人の尊重・多様性・共生 |

| 国家との関係 | 国家優先、個人は従属 | 国家と個人は対等、権利保障が基本 |

教育勅語では、国家のために尽くすことが最上の美徳とされていましたが、現代では「個人の尊厳」「自由意思」「共生社会」が中心的価値とされています。

道徳教育に活かす視点

戦後の日本では教育勅語の全否定が主流でしたが、現代の教育現場では「歴史資料としての活用」や「普遍的な価値の再発見」という形での応用が模索されています。

1. 普遍的価値の再評価

- 「父母への孝行」「友人との信頼」「勤労の尊さ」など、現代にも通じる道徳が含まれている

- 学校や家庭における人間関係を考える題材になる

2. 批判的思考の養成

- 「なぜ当時は国家に尽くすことが美徳だったのか?」

- 「現代社会ではどういった行動が“公益”とされるか?」

このような問いを立てることで、生徒自身が価値観の違いを主体的に考える契機になります。

現代的読み替えの例

| 教育勅語の徳目 | 現代的意義 |

|---|---|

| 父母に孝 | 家族への感謝・高齢者福祉 |

| 夫婦相和 | 男女共同参画・ジェンダー平等 |

| 朋友相信 | SNS時代の誠実な人間関係 |

| 学を修め業を習う | 探究学習・キャリア教育・STEAM教育 |

| 公益を広め世務を開く | SDGs・地域活動・市民参加 |

教育勅語は、戦前の日本において精神的支柱となった国家道徳の象徴です。その内容には時代背景に基づく危うさもありますが、同時に現代でも通用する価値が含まれていることも否定できません。

「教育勅語をどう評価するか」は、単なる懐古主義か否かという二元論ではなく、歴史的文脈をふまえつつ、現代の教育とどう接続するかという冷静な議論が求められます。

私たちは今、戦前とは異なる価値観の社会に生きています。だからこそ、歴史を正しく学び、「何を受け継ぎ、何を乗り越えるべきか」を問い直すことが、未来の教育にとって不可欠なのです。

参政党の「新日本憲法」は国民主権否定と徴兵制を内包 減税に隠された戦前回帰の危うさ