「無償化」は本当に“タダ”なのか――社会保障と税負担のリアル

「社会保障の充実」は誰もが口にするが

「子育て支援をもっと手厚く」「介護職の給料を引き上げるべき」「教育の無償化を実現する」――こんなフレーズを、私たちは選挙のたびに耳にする。国会でも、ほぼ毎日のように「社会保障の充実」が議題に上がる。

もちろん、それ自体は悪いことではない。税金を納めている以上、国民が行政に様々な要望を出すのは当然の権利だ。むしろ、声を上げなければ置き去りにされてしまう時代である。

ただ、そこで見落としてはならないのが「税の使い道」だ。何かを無償化すれば、それは別の誰かの負担になる。税金は空から降ってくるわけではない。いま、この社会保障の拡充ブームに一度立ち止まって、私たちは何を優先すべきなのか、もう一度見つめ直す必要がある。

「無償化」は未来の請求書かもしれない

「保育の無償化」や「高校授業料の無償化」など、ここ数年、国が前向きに進めてきた政策は確かに生活を助ける面がある。たとえば2019年に始まった「幼児教育・保育の無償化」は、子育て世帯にとっては朗報だった。

だが忘れてはいけないのは、それらの無償化も結局、誰かの負担で成り立っているということだ。国民全体の税金、あるいは将来世代の借金で。

無償化とは「何かを無料にする魔法」ではない。それは「公のお金で誰かの費用を肩代わりする」という選択であり、すなわち税負担の再分配にすぎない。

制度を一度始めてしまえば、たとえ期待された成果が得られなくても、後からやめるのは難しい。政治的な批判、社会的な反発、受益者側の抵抗……無償化はいつしか“権利”として定着し、政策の見直しのハードルは一気に上がってしまう。

「目標と報告」がなければ、ただの気分政策に

だからこそ、制度を始める前に「目的」と「目標」を明確にすることが不可欠だ。感情論ではなく、具体的に「何のために」「どういう効果が出るか」を数値で示すべきである。

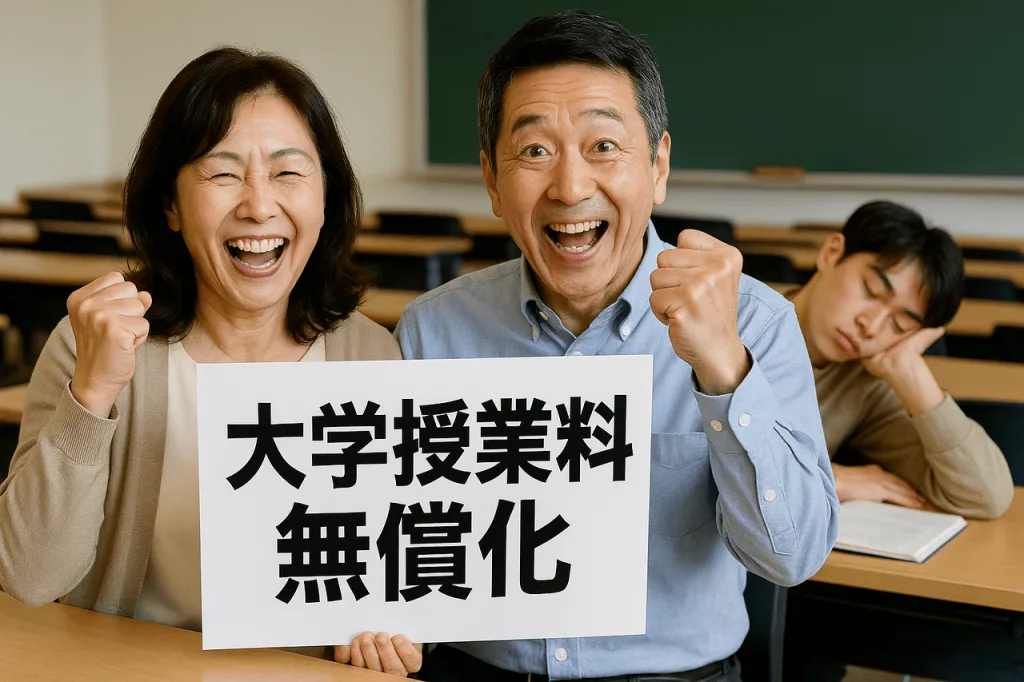

たとえば、「大学無償化」の場合なら、「数年後に低所得層の大学進学率を現在の50%から70%に引き上げる」といったゴール設定が必要だ。そしてその達成率は、制度導入後に政府がきちんと検証し、国民に報告しなければならない。

この「結果の見える化」がなければ、政策はただの人気取りに終わる。成功しているのか、そうでないのかが見えなければ、税金がどれだけ無駄に使われているのかも分からない。成果が出なければ見直す、もしくは中止する。その判断こそが、健全な財政運営の土台となる。

限られた財源、見極めが必要な投資

2024年度の予算を見ると、国の一般会計のうち社会保障費が占める割合はすでに約3割を超えている。今後は防衛費の拡充、少子化対策、新しい公共インフラなど、必要とされる財源はますます増えるだろう。

一方で、国の税収は無限ではない。どこかを手厚くすれば、どこかを我慢する必要がある。だからこそ、「どこに投資すべきか」を冷静に見極めなければならない。

子育て支援に重点を置くのか、高齢者福祉を守るのか、教育や医療のどこに線を引くのか。社会全体でその優先順位を話し合う時間を、もっと持つべきではないか。

「善意の政策」ほど、冷静な目が必要だ

社会保障に関わる議論は、とかく感情的になりやすい。「困っている人を支えたい」という善意が先に立つのは当然だ。しかしその善意だけで制度が作られ、維持されていくとしたら、財政はすぐに立ち行かなくなる。

無償化は“理想”ではあるかもしれないが、同時に“現実の負担”でもある。理想を語るなら、そのコストも引き受ける覚悟が必要だ。

そして国民もまた、「支援してほしい」という願いと同時に、「誰がそのコストを担うのか」という問いから目をそらしてはならない。無償化は“未来への請求書”であり、それが正しく使われているかを見届ける責任が、私たち一人ひとりにもある。

-66891.jpg)