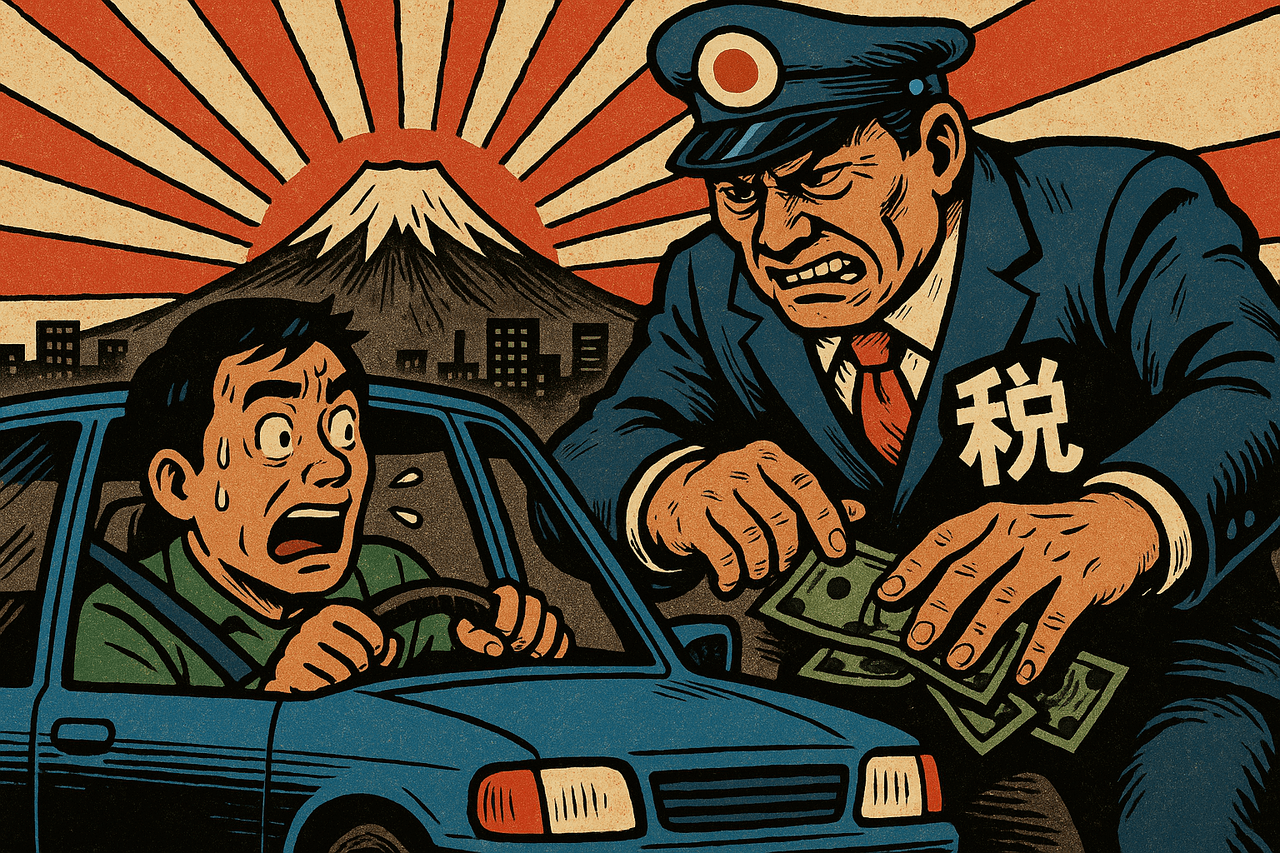

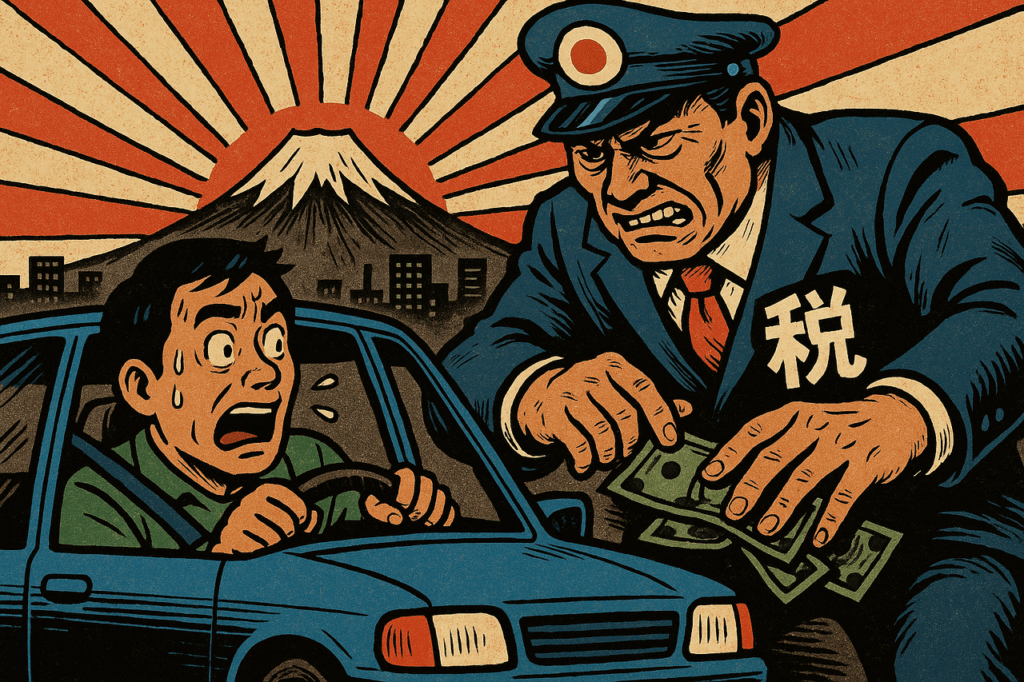

走行距離課税とは?EV時代に浮上した「新しい自動車税制」の現実味

自動車をどれだけ「持っているか」ではなく、「どれだけ走らせたか」で税を負担する。――これがいま検討されている「走行距離課税」の核心だ。電気自動車(EV)やハイブリッド車(HV)の普及が進み、従来の燃料税による税収が減る中で、国が次に狙うのは“走るほど課税される”仕組みである。

この制度は公平性の観点から一見もっともらしく聞こえる。しかし、その実態を掘り下げると、制度設計の複雑さ、地方や物流への負担、プライバシー管理の問題など、簡単に導入できるような代物ではないことがわかる。以下では、走行距離課税の仕組み、導入が検討される背景、論点、そして現時点での政府の動きを整理していく。

背景:燃料税に頼れない時代の到来

現在の自動車関連税制は、燃料に対して課税する「ガソリン税」「軽油引取税」や、車の所有に課す「自動車税」「自動車重量税」などで構成されている。ところが、EVが急速に普及し始めると、ガソリン税を中心とする税収が減るのは避けられない。国土交通省や財務省は、道路整備や維持管理のための安定的な財源が先細りすることに強い危機感を抱いている。

実際、政府試算では2035年以降、国内の新車販売の半数以上がEVになると見込まれている。ガソリンを消費しない車が増えれば、燃料税収は激減する。道路を使う人は変わらず存在するのに、道路を維持するための財源が減っていく――この矛盾が、走行距離課税導入の最大の原動力だ。

制度の考え方:走った分だけ負担する

走行距離課税の基本的な考え方はシンプルだ。「走るほど道路を傷め、CO₂を排出し、社会インフラを消耗するのだから、その分の負担をするべきだ」というもの。

つまり、車を使う頻度に応じた“利用課税”の形をとる。これにより、「所有しているだけで高額な税を払う」「EVだけが優遇されすぎる」といった不満を是正できるとされる。

課税対象はガソリン車、ディーゼル車、ハイブリッド車、EVすべてを含む想定だ。走行距離の測定方法は、オドメーター(走行距離計)や車載通信機器(車両データ)を用いる案が検討されている。ただし、データ改ざんの防止、プライバシー保護、通信システムの整備など、技術的な課題は山積している。

課税単位としては「1キロメートルあたり数円」という形が想定されており、年間走行距離が多い人ほど負担額が増える。ガソリン税を完全に置き換えるのか、それとも並行して課すのかは、政府内でも意見が割れている。

メリット:公平な負担と財源確保

この制度には一定の合理性がある。

第一に、燃料をほとんど使わないEVユーザーにも公平に道路維持の負担を求められる点。現行制度では、EVはガソリン税を支払わずに道路を利用できるため、「ガソリン車だけが損をしている」という不満が強まっている。走行距離に応じて税を課すことで、この不公平を解消できる。

第二に、道路整備財源の安定化である。車社会を維持する以上、道路補修や橋梁の点検・改修などにかかる費用は避けられない。走行距離課税は、燃料税の代替として長期的に安定した税収を確保する手段になり得る。

第三に、環境負荷の抑制効果も期待される。走行距離が長いほど税負担が増すため、不要な運転を減らすインセンティブが働く可能性がある。特に都市部では、公共交通への転換を促す効果も見込まれる。

デメリット:地方・物流・監視社会への懸念

一方で、懸念の方が多いのも事実だ。

最大の問題は、地方や郊外に住む人への負担増だ。都市部では電車やバスの代替手段があるが、地方では車が生活の足そのもの。通勤・通学・買い物など日常の移動距離が長く、課税額も大きくなりやすい。生活コストが上がり、地方格差を一層拡大させる恐れがある。

また、物流や運送業にも深刻な影響が及ぶ。トラックやバスなどは走行距離が膨大で、課税がコスト直撃する。最終的には物流コストが価格転嫁され、物価上昇につながる可能性が高い。燃料税と並行して走行距離課税を導入すれば、事実上の“二重課税”になる危険もある。

さらに、走行データをどう取得するかという技術面の問題が避けられない。GPSや通信によって距離を計測する仕組みを導入すれば、個人の移動履歴が政府に筒抜けになる。プライバシーの侵害、監視社会化への懸念は強く、国民の理解を得るのは容易ではない。

政府の検討状況

財務省と国土交通省は、燃料税に依存しない新たな自動車課税制度として、2020年代半ば以降の導入を見据えて調査を進めている。具体的な税率や導入時期はまだ決まっていないが、複数の有識者会議で制度設計の方向性が議論されている。

政府関係者の発言では、「既存の税を整理・統合し、走行距離に応じた公平な課税体系を構築する」ことが目標とされている。

しかし、与党内でも意見は分かれており、特に「地方負担をどう軽減するか」「EV普及政策との整合性をどう取るか」が最大の論点だ。現時点では、走行距離課税を新設するよりも、既存の燃料税・重量税などを見直す方が現実的という声も根強い。

理念は理解できるが、制度としては未成熟

走行距離課税は、「公平な負担」「財源確保」という目的では理屈が通っている。しかし、現実の日本社会を考えると、制度としての成熟度はまだ遠い。

まず、走行距離を正確に、かつプライバシーを守りながら把握する技術的枠組みが整っていない。GPSや車載通信を使えば位置情報が漏れ得るし、自己申告制では改ざんリスクを防げない。税の根幹となる「距離」の信頼性が確保できない限り、公平な課税は不可能だ。

さらに、生活インフラとして車に依存している人々への配慮が不可欠だ。地方、農村、離島、運送業、介護や訪問医療など、移動を前提とする業種・地域は山ほどある。これらを一律で課税すれば「公平さどころか理不尽」な制度になる。現実には地域別の税率設定、免除・控除の制度設計が不可欠だろう。

また、EV普及促進政策との整合性も問題だ。走行距離課税が導入されれば、「EVに乗っても結局税金を取られる」と感じる人が増え、EVシフトの速度を鈍らせるリスクがある。環境政策と財源政策を混同すれば、どちらも中途半端になる。

導入は「時期尚早」

走行距離課税は、時代の流れとして必ず議論されるテーマだ。燃料税に依存した仕組みが破綻するのは時間の問題であり、財源の再設計は避けて通れない。

しかし、現時点で制度を導入すれば、技術・公平性・社会受容性のどれを取っても破綻しかねない。

まずは既存の自動車関連税を整理・簡素化し、燃料税・重量税・環境性能割などを一本化する方向で整える方が筋が通っている。

「走った距離で課税する」理念は否定しない。だが、実際に導入できるだけの社会基盤と国民の理解が整っていない以上、走行距離課税は“理屈の上では正しいが、現実には危うい政策”だと断言しておく。