日米関係に新たな火種か 米国が日本製品に15%の追加関税を発動 「合意」との齟齬に懸念広がる

アメリカ政府は8月7日、世界各国に対して新たな「相互関税」制度を発動した。その中で、日本に対しては15%の追加関税が適用されることが明らかになった。これは、日本側が米国との協議で想定していた内容と食い違う部分があり、今後の日米貿易関係に影を落としかねない。

米国が一方的に発動した“相互関税”

トランプ政権は7月末、米国が貿易相手国から不当な関税を課されていると主張し、それに対抗するかたちで「相互関税」を導入すると発表していた。この制度では、相手国が米製品にかけている関税率に応じて、米国側も同等の関税を課すという論理だ。

今回、対象国にはEU諸国やアジアの同盟国も含まれ、日本には一律15%の追加関税が科されることとなった。ホワイトハウスはこれを「公平な貿易のための是正措置」と説明しているが、日本国内では「合意内容と異なる」との声が上がっている。

日本政府は「15%の上限」だと説明していた

日本は7月下旬、米国との間で通商投資に関する新たな枠組みを締結し、同協定の中で「自動車や部品を中心とした一部品目に15%の関税を課すことで合意した」と発表していた。日本側の理解としては、あくまでこれは“上限”であり、これ以上の負担は発生しない前提だった。

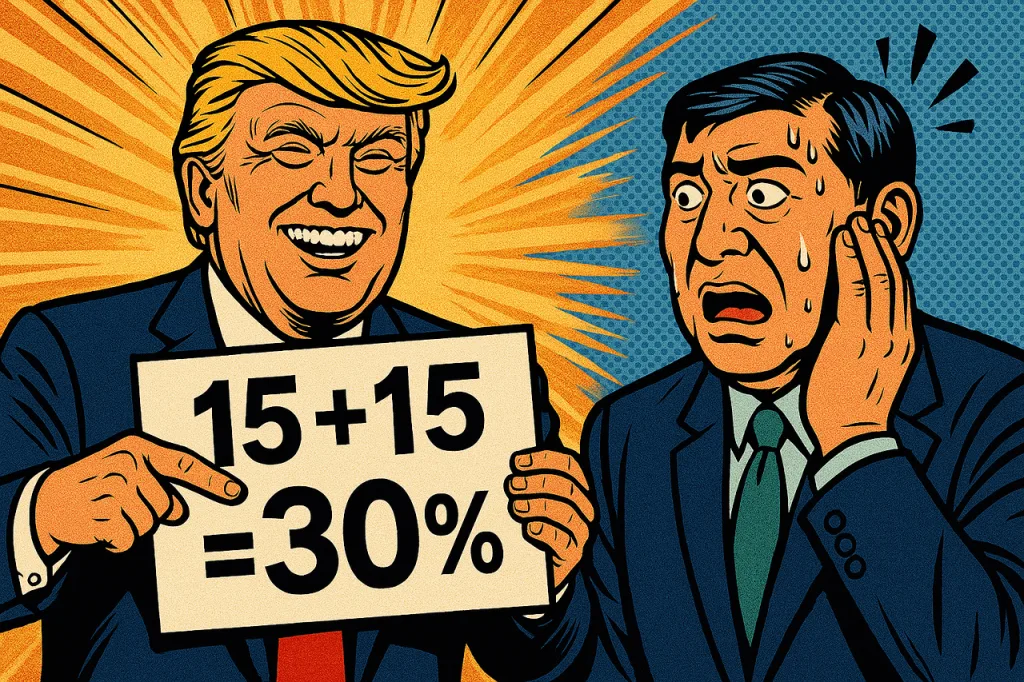

ところが今回、米国側が打ち出した関税は、日本が想定していたものよりも広範囲に及ぶ可能性がある。関係筋によれば、米国はこの15%を“新たな最低税率”と見ており、既存の関税と重ねて適用する、いわゆる「二重課税」が発生する可能性もあるという。

赤澤交渉官「早急な是正を求める」

こうした動きを受けて、日本政府は6日、米国商務省のルトニック長官との会談を行い、改めて合意内容の履行を求めた。特に、すでに合意されたはずの「自動車部品の関税引き下げ」がいまだに実行されていないことについて、赤澤亮生首席交渉官は強い懸念を示した。

すでに交わした約束が反故にされるようでは、信頼関係が揺らぐ

この言葉には、日本側の苛立ちと危機感がにじんでいる。

関税の影響は生活レベルにも及ぶ

15%という数字は、一見すると大きな変化に見えないかもしれない。しかし、それが消費者価格に転嫁された場合、影響は深刻だ。たとえば、米国市場で人気のある日本製自動車は1台あたり数千ドルの値上げとなる見通しだ。また、ソニーやパナソニックの家電製品、寿司関連の食品や調味料にも価格上昇の波が及ぶ可能性がある。

専門家の試算では、関税強化による生活費の上昇は米国の家庭にとって年間で最大2,700ドルの負担増となる恐れがあるという。

「署名ボーナス」と揶揄される日本の対米投資

さらに問題なのが、日本が米国に約5,500億ドルもの経済投資を約束した点だ。これは今回の通商協定の“見返り”ともされているが、その多くは実態が不透明な金融商品や保証枠で構成されており、即効性のある資金投入とは言い難い。

一部の米メディアはこの投資を「署名ボーナス」と皮肉り、日本が米国の圧力に屈した形で合意したのではないかとの見方も出ている。

日本にとっての「二重の損失」

今回の相互関税の発動により、日本は「通商上の信頼関係」と「価格競争力」という二つの資産を失うリスクに直面している。さらに、日米同盟という安全保障上のパートナー関係にもヒビが入る可能性が否定できない。

政府関係者の一人は次のように漏らす。

交渉のたびに新しい条件が出てくる。まるでゴールポストを動かされているようだ

今後の展望と日本の課題

日米関係は経済だけでなく安全保障にも大きく影響を及ぼす。今回のような通商摩擦が深まれば、政治的な信頼関係にも波紋を広げるのは避けられない。

日本政府としては、米国との対話を継続しつつ、WTOなど国際機関を通じた多国間のルール形成に軸足を移す必要がある。また、国内でも外需依存から脱却し、内需主導の経済構造への転換が問われている。

日本に15%の追加関税が課されるという米国の新方針は、日米間の合意内容と乖離があるだけでなく、生活者・企業・政府のすべてに深刻な影響を及ぼす可能性がある。この問題は単なる経済政策の話にとどまらず、外交・安全保障・国民生活を含めた日本の将来に直結する課題と言えるだろう。

参考サイト

日本には15%の追加関税と米政府