自民党総裁選候補5人、企業献金規制には消極姿勢

- 2025/9/28

- 選挙

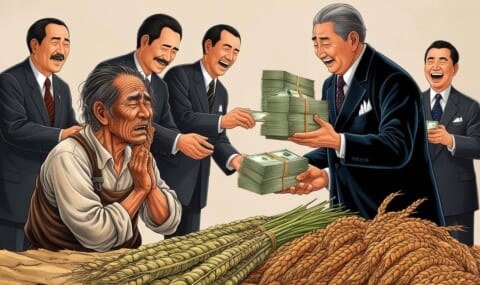

「公開強化」で一致するが、大企業優遇の構造は温存

候補者別の主張一覧

| 候補者名 | 主張内容 |

|---|---|

| 小林鷹之 | 政治資金は公開の方向で野党と協議を進めるべきと指摘 |

| 茂木敏充 | 企業献金を完全廃止するのは良くないと明言 |

| 林芳正 | 政治資金の公開強化を訴え |

| 高市早苗 | 企業にも政治参加の権利があると紹介し、改善点として口座取引徹底を提案 |

| 小泉進次郎 | 他党の規制強化案は政党の成り立ちが違うと指摘し、冷静な議論を求めた |

5人はいずれも規制強化に消極的で、「透明性や公開を進めれば十分」という枠組みにとどまっている。

公開強化は前進か、それとも免罪符か

透明性の拡充は不正防止の一助になる。2024年には政治改革関連3法が成立し、政策活動費の廃止や歳費の使途公開義務が導入された。だが、それはあくまで「見える化」の改善にすぎない。

公開を強めても、大企業優遇の政策構造は残る。法人税の租税特別措置による減収は2022年度で2.3兆円を超えたとされ、過去最高水準。研究開発減税や投資減税は大企業中心に恩恵が集中している。帳簿を整えて公開しても、「透明な優遇」が続くだけだ。

参院選惨敗でも変わらぬ体質

2025年7月の参院選では、自民党は比例区で1,280万票、得票率21.6%と低迷し、議席を改選前から13減らした。自公合わせても過半数を割り込む歴史的敗北だった。にもかかわらず、総裁選候補者からは「企業献金の廃止」や「優遇制度の縮減」といった抜本的提案は出てこない。

過去を振り返れば、ロッキード事件(1976年)、リクルート事件(1988年)など、政治とカネをめぐる大事件のたびに政治資金規正法が改正され、公開制度は強化されてきた。だが「制度の芯」である企業献金の廃止や租税特別措置の整理は先送りされ続けてきた。今回の総裁選でも同じ構図が再現されている。

候補者別 支援基盤・企業献金の背景

| 候補者名 | 主な支援基盤・企業 | 関連献金額・実績(公開ベース) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 小林鷹之 | 千葉県内建設・運輸関連 | 政治資金団体経由で年間数百万円規模 | 地元経済団体の支援色が強い |

| 茂木敏充 | 電機・鉄鋼・商社系 | 経団連加盟大手企業から長期に寄付 | 外務・経産系の政策通として財界人脈広い |

| 林芳正 | 農協・医師会・地元財界 | 農政系献金に加え金融関係者の支援 | 山口県選出で農業票・業界団体との結びつきが深い |

| 高市早苗 | 電機メーカー・通信業界 | IT・通信関連団体からの支援 | 経済安保を背景にハイテク系と近い |

| 小泉進次郎 | JA・観光業・中小企業団体 | 個人献金中心で1件あたり小口 | 「クリーン」イメージを前面に、だが実際は業界団体の支持も |

※上記は公開されている政治資金収支報告書や報道ベースの概況。大口献金は政策決定に影響を与える可能性があるが、候補者の主張は「公開強化」にとどまり、制度自体の見直しには及ばない。

「公開すれば許される」文化の温存

こうした発言と背景を総合すると、浮かび上がるのは「禁止には及び腰、公開には積極的」という自民党特有の姿勢だ。帳簿を整え、公開制度を充実させれば、それで改革は済んだとされてしまう。

だが公開は必要条件であって、十分条件ではない。真に政治とカネを断ち切るなら、以下の制度改革が不可欠だ。

- 租税特別措置の総量規制と期限付与(サンセット条項)

- 企業・団体献金の段階的縮減、最終的廃止

- ロビイング活動の登録・開示義務化

- 独立機関による資金監視の強化

これらは公開を超えた「構造改革」である。

総裁選候補5人の議論からは、参院選惨敗の教訓が反映されていない。透明性の拡充だけでは「大企業優遇」という政策バイアスは温存される。

有権者が本当に求めているのは、帳簿の精緻化ではなく、優遇制度そのものの見直しだ。「公開すれば許される」政治文化を温存するなら、政権に対する不信は深まるばかりだろう。