GX税、またはグリーントランスフォーメーション賦課金(Green Transformation Tax)、あるいは炭素税とは、温室効果ガス(GHG)排出削減を促進するために化石燃料の消費に対して課される税金のことです。

この税制は、地球温暖化を防ぐための取り組みとして、脱炭素社会の実現を目指して導入されています。

GX税は、温室効果ガス、特に二酸化炭素(CO2)の排出を削減するために、企業や家庭に経済的なインセンティブを提供する手段として期待されています。

GX税の導入は、グリーンエネルギーへの転換を加速させ、持続可能な社会の構築に寄与することを目的としています。本稿では、GX税の概要、導入の背景、その経済的影響、さらに課題について詳しく説明します。

GX税の基本的な概念

GX税の目的

GX税は、温室効果ガスの排出削減を目的とした税制です。この税制の主な目的は、化石燃料の使用を減らし、代わりに再生可能エネルギーやクリーンエネルギー技術を普及させることです。GX税は、炭素の排出量に比例して課税されるため、二酸化炭素(CO2)の排出を抑制するインセンティブとなります。

例えば、石油や石炭、天然ガスといった化石燃料を使用することでCO2が排出されますが、GX税を導入することによってこれらの化石燃料の使用コストが上昇します。その結果、企業や家庭はエネルギー消費の効率化を図ったり、再生可能エネルギーに切り替えることを促進されるのです。

GX税の仕組み

GX税は、温室効果ガスの排出量に基づいて課税される仕組みです。具体的には、化石燃料の使用量に応じて税額が決定され、その税収は温暖化対策やグリーンエネルギーの開発に充てられることが多いです。このような仕組みは「炭素税」や「カーボンプライシング」と呼ばれる手法の一つであり、国際的にも広がりつつあります。

炭素税の課税対象としては、化石燃料の使用に伴って排出されるCO2が主要な対象となりますが、現在ではその他の温室効果ガス(メタンやフロン類など)についても対象とする場合があります。GX税の税率は通常、排出されるCO2の量に比例して設定されます。つまり、より多くのCO2を排出する企業や家庭ほど高い税金を支払うことになります。

GX税導入の背景

地球温暖化と脱炭素化

地球温暖化の進行が深刻化する中で、温室効果ガスの削減は世界的な課題となっています。温暖化の原因となる温室効果ガスは、主に化石燃料の燃焼によって排出されます。そのため、これらのガスの排出を削減することが、温暖化を食い止めるための最も重要な手段となります。

脱炭素社会の実現に向けて、各国はさまざまな取り組みを進めていますが、温室効果ガスを減少させるためには経済的なインセンティブが不可欠です。このため、GX税の導入は、企業や家庭に対して温室効果ガス削減の動機づけを提供し、クリーンエネルギーへの転換を加速させるものとして注目されています。

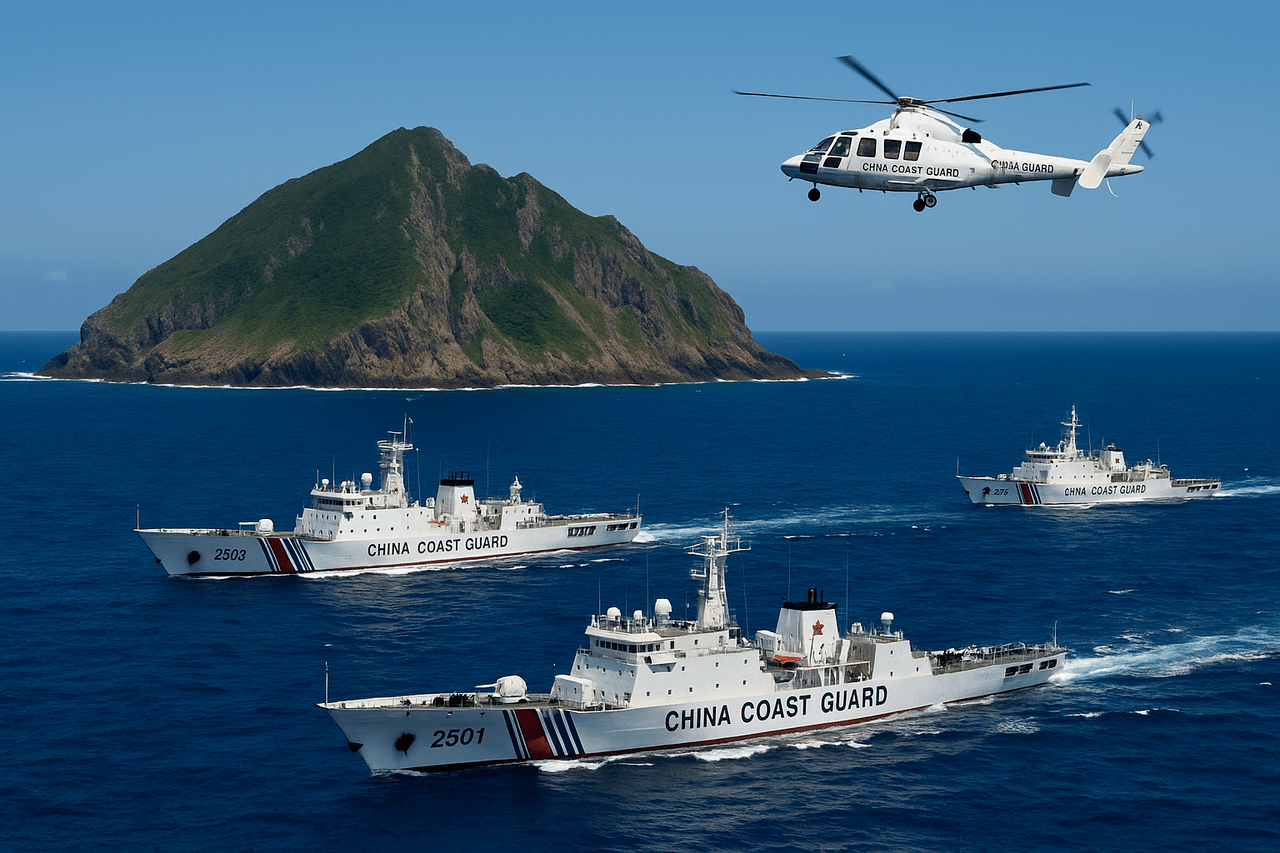

国際的な動向

GX税の導入は、国際的にも進んでいます。例えば、欧州連合(EU)は「カーボンプライシング」の導入を進めており、特に炭素税や排出権取引制度(ETS)を通じて温室効果ガスの排出を削減しようとしています。カナダや日本なども、炭素税の導入を進めており、世界中で温室効果ガス削減に向けた経済的な枠組みが形成されています。

また、COP(気候変動枠組条約締約国会議)などの国際的な気候サミットでは、温暖化対策として炭素税や排出権取引制度が重要な議題となっており、各国が協力して温室効果ガスの削減に向けた合意を形成しています。

GX税は何に使われる?

GX税(グリーントランスフォーメーション税)の税収は、主に以下の目的に使用されます。これらは、温暖化対策や脱炭素社会の実現に向けて、社会全体の環境負荷を減らすための投資として活用されます。

再生可能エネルギーの普及促進

GX税の収益は、再生可能エネルギー(太陽光、風力、水力、地熱など)への投資に充てられることが多いです。これにより、化石燃料からのエネルギー依存を減らし、クリーンエネルギーの供給を拡大します。また、再生可能エネルギーの導入を加速させるための補助金や助成金が提供され、企業や家庭が再生可能エネルギーに切り替えるインセンティブを与えることができます。

エネルギー効率化の促進

GX税の一部は、企業や家庭がエネルギー効率を向上させるための技術や設備の導入をサポートするために使われます。これには、高効率の家電製品や建物の断熱工事、省エネルギー機器の導入に対する補助金が含まれることがあります。エネルギー効率を改善することで、温室効果ガスの排出を減らし、長期的には経済的なメリットももたらします。

脱炭素技術の研究開発

GX税の税収は、次世代の脱炭素技術やクリーンテクノロジーの研究開発にも使われます。例えば、カーボンキャプチャー技術(CO2を捕まえて地下に貯蔵する技術)や水素エネルギーの開発、バイオマスエネルギーの利用技術など、未来のエネルギーシステムを構築するための技術開発が支援されます。これにより、炭素排出を削減する新しい技術が市場に導入され、脱炭素化が加速します。

温暖化対策に向けたインフラ整備

GX税の収益は、温暖化の影響を軽減するためのインフラ整備にも使われます。例えば、都市の緑化や防災対策、低炭素交通インフラ(電動車両用充電設備や公共交通の充実など)の整備が含まれます。また、温暖化による自然災害の影響を軽減するための適応策にも税収が使われることがあります。

炭素税の補助金や生活支援

GX税の導入によって、エネルギー価格が上昇する可能性があるため、税収を使って低所得者層や影響を受けやすい家庭への支援が行われることがあります。例えば、エネルギー費用の負担を軽減するための補助金や、低炭素社会に向けた生活支援金が提供されることがあります。これにより、エネルギーコストの上昇が社会的に平等に分担され、社会的な反発を抑えることができます。

温室効果ガス排出の削減に向けた制度設計

GX税の収益は、炭素排出量を削減するための制度や政策の支援にも使われます。例えば、排出権取引制度の強化や、企業が温室効果ガス削減目標を達成するための支援措置(技術導入支援、低炭素化インフラへの投資など)が考えられます。また、企業の温暖化対策を評価・報告するための仕組みの構築にも利用されることがあります。

GX税の経済的影響

企業への影響

GX税の導入は、企業にとって大きな影響を及ぼします。特に、化石燃料を多く使用する企業や産業は、税額の増加によりコストが上昇します。そのため、これらの企業はコスト削減のためにエネルギー効率を改善したり、再生可能エネルギーへの転換を進めたりする必要に迫られます。また、GX税は企業にとって、長期的な視点で持続可能な経営を実現するための重要な指標となるでしょう。

一方で、再生可能エネルギーを積極的に導入している企業には、税負担が少なく、逆に税制上の優遇措置を受けることもあります。これにより、クリーンエネルギーを活用する企業は、競争優位性を高めることができる可能性があります。

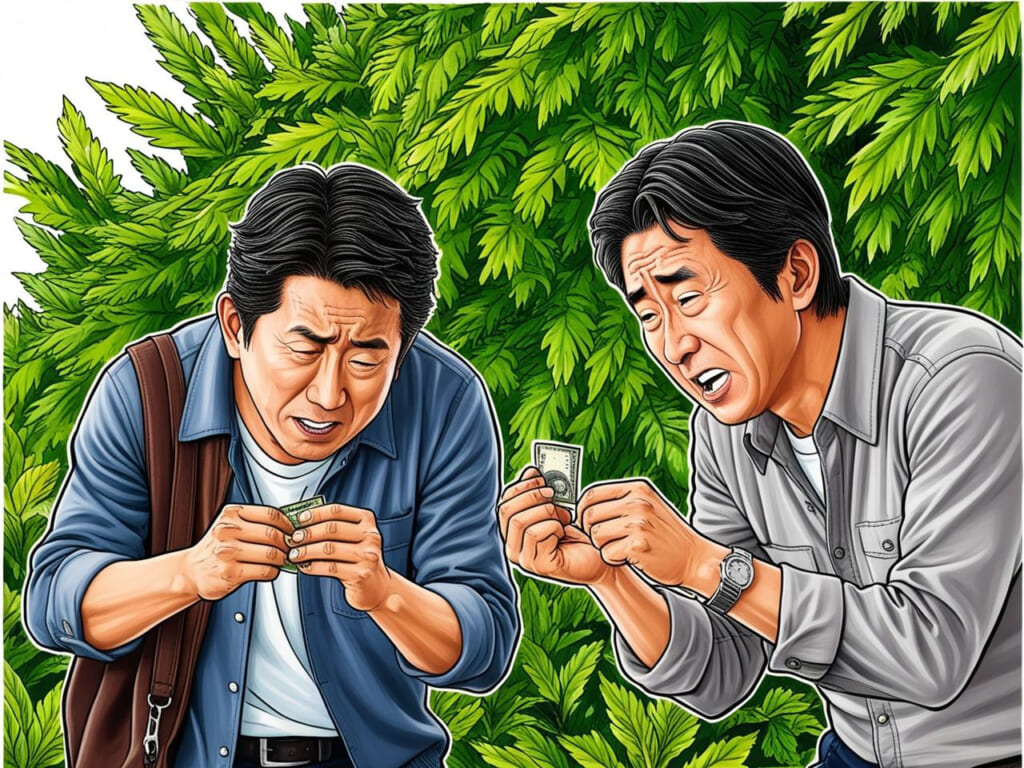

消費者への影響

GX税は、家庭にも影響を及ぼします。エネルギー価格が上昇することで、消費者の生活コストが増加する可能性があります。しかし、政府が導入する補助金や税額控除などの政策により、その影響を緩和することも考えられます。また、エネルギー効率の良い家電製品や再生可能エネルギーを利用した設備(太陽光発電など)に対する補助が増えれば、消費者の負担が軽減され、長期的にはコスト削減が期待されます。

経済全体への影響

GX税の導入によって、再生可能エネルギー産業や環境技術関連産業の成長が促進されることが期待されています。これにより、経済全体での「グリーン経済」の拡大が見込まれ、雇用の創出にもつながる可能性があります。しかし、化石燃料に依存している産業には一定の影響があるため、産業の転換期には適切な支援が必要です。

GX税の課題と展望

税率設定の難しさ

GX税の導入における最大の課題の一つは、税率の設定です。過度に高い税率が設定されると、企業や家庭への負担が大きくなり、経済的な影響が深刻化する可能性があります。一方で、税率が低すぎると温室効果ガスの削減には十分な効果が得られません。適切な税率設定が求められるとともに、税率の段階的な引き上げや、税制改革の柔軟な対応が必要です。

国際的な協調

温室効果ガス削減のためには、国際的な協調が不可欠です。単独の国がGX税を導入しても、国際的な競争力に影響を与えたり、他国からの反発を招いたりする可能性があります。そのため、国際的な合意形成や協力が必要であり、GX税の導入は国際的な枠組みの中で進めるべきです。

GX税は、脱炭素社会の実現に向けた重要な手段として、温室効果ガス排出の削減を促進する役割を果たします。しかし、その導入には慎重な検討が必要であり、税制の設定や国際的な協調が課題となります。今後、GX税の導入とその運用が、持続可能な社会の構築にどれだけ貢献できるかが問われるでしょう。