「政治献金にもマイナンバーとインボイスを」国民との二重基準に広がる不満と改革論

- 2025/8/1

- 記事

政治と税制の透明性に関する新たな提起:マイナンバー・インボイスと政治献金の「紐づけ」へ

制度の強制と政治資金への禁錮

近年、日本では行政利便性や透明性の向上のために、マイナンバーの活用拡大やインボイス制度の導入が進められてきた。マイナンバーは、納税、社会保障、行政手続きをオンラインで効率化し、行政のDX(デジタルトランスフォーメーション)を支える基盤として期待されている。河野太郎・前デジタル大臣による同制度の拡充議論も含め、スマホでの手続完結やAPIの実装要望がワーキンググループで進行中である 。

一方、インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、消費税の仕入税額控除の透明化と適正化を目的に導入され、免税事業者への影響、事務負担の増加、小規模事業者の懸念なども指摘されている。特に制度導入後の事務負担を軽減するための支援措置(補助金やIT導入補助金など)もあるものの、利害の異なる立場によって反応はまちまちだ。

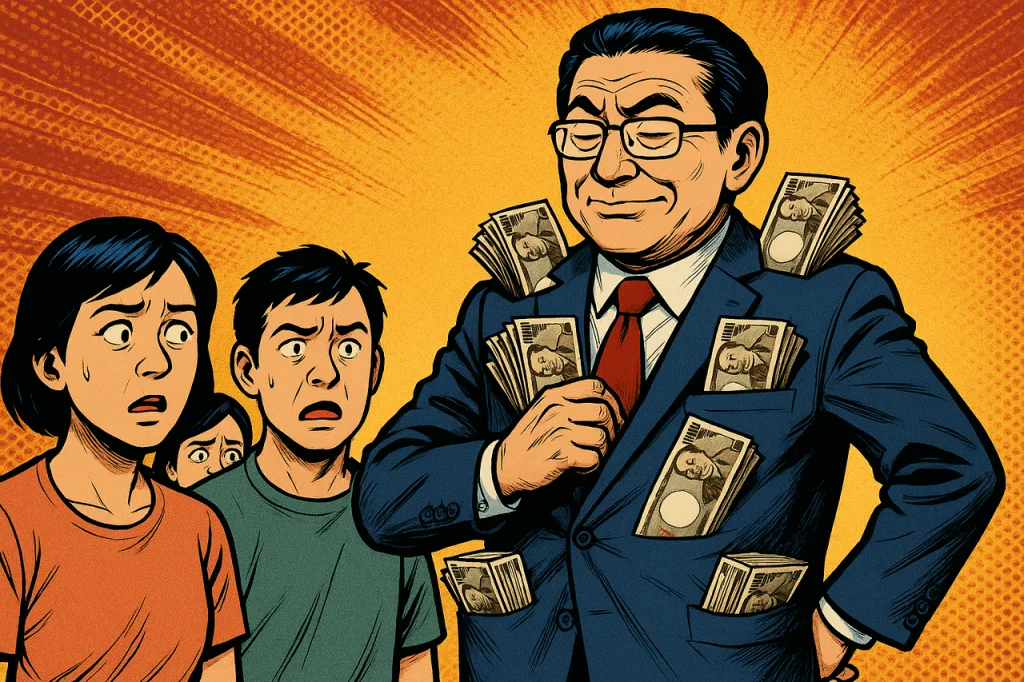

こうした背景を踏まえ、 国民には制度の利用が「事実上の強制」として押し付けられているのに、政治や政党、議員に対する政治献金については、透明化の強制が甘いのではないかという声が一部で上がっている。その結果として、「政治献金にもマイナンバーやインボイスを適用し、個人献金の透明性を支えるべきだ」という主張が浮上している。

現行の政治献金制度と透明化のギャップ

現在、政治資金規正法などに基づき、政治献金に関する一定の報告義務はあるものの、献金者の個人番号(マイナンバー)との紐づけや、適格請求書の交付に関する明文化はされていない。実際に、政治資金パーティーの現金収受においては、インボイス(適格請求書)の交付は不要と国税庁が明示している。参加費名目で受領した献金について、いちいち請求書や領収書のような形式的保存を要さないため、透明化において制度上の抜け穴とも言える状況だ。

また、献金の多くは匿名組織や政治資金パーティーを通じた「寄付」として集められ、報告義務は政党本部や政治団体に課せられるが、個人が誰に対しどれだけ献金したかを、国民が直接監視・確認する仕組みには乏しい。

もし国民への制度適用を厳格化するなら、政治献金にも

批判的な立場からは、「国民にはマイナンバー制度やインボイス制度の活用を強要しているのだから、政治献金の透明性も同じレベルで導入すべきではないか」という声が上がる。具体的には、以下のような提案が想定されている:

- 政治献金をマイナンバーで紐づけ:個人献金者にはマイナンバーカードによる認証を必須とし、誰がどの候補・政党にいくら献金したかを記録・報告する。

- インボイス制度の応用:政治資金パーティーなどでも、インボイス(適格請求書)の交付義務を求め、その内容(献金者数、額)を帳簿に残すなど、会計の透明性を強化する。

- 追跡性と公開性の確保:過去の献金記録を個人がオンラインで照会できる仕組みを設けることで、第三者による監視や検証が可能に。

これにより、「国民には厳格な制度を守らせながら、政治の側は相対的にゆるいルールしか適用していない」という批判への回答とできる。政治資金と行政サービス利用、税制適用、情報管理の整合性が図られれば、行政への信頼も高まるという理論だ。

課題と懸念:実効性とプライバシーのバランス

だがこの提案には明らかな課題もある。

プライバシーと個人情報保護

マイナンバーと政治的支持・献金の関連情報を紐づければ、献金者の政治的意見や志向が政府に把握される可能性がある。これには個人情報保護や政治的プライバシーの観点から慎重な議論を要する。

制度設計の複雑性と負担

インボイス登録事業者と同様に、政治団体や候補者側にも新たな事務負担が増えることになる。制度の目的が透明化であるとしても、運用の現場負担と過剰な制度負荷のバランスは難しい。

法改正と政治的合意形成のハードル

政治献金の制度設計はそもそも政治家や政党にも利害が絡むため、法改正・ルールの改定には合意形成が困難であることは容易に予想される。

透明性向上の代替手段との比較

例えば既存の政治資金収支報告書の改善、リアルタイム公開、第三者レビュー制度の導入など、より実現可能性の高い手段も存在し、本提案が最適手段であるかは慎重な検討が必要。

他国の事例と参考:政治献金と個人認証

世界には、政治献金を電子化かつ個人認証で管理している国もある。たとえば欧州や米国の一部州では、オンライン申告時に身元確認を行い、一定額以上の献金者情報を公開リスト化する制度もある。こうした先例を参考にしつつ、日本での導入設計には柔軟な制度デザインと市民の理解を得る努力が必要となるだろう。

強制と公平の整合性を問う

マイナンバー制度やインボイス制度で国民への行政・税制対応を厳格化するのであれば、政治に対しても同じ水準の制度運用を求めるのは、制度構造として公平ではないかという主張は論理的に一貫している。

ただし、実際に導入するには、個人の政治的中立性や情報保護への配慮、制度運用負荷、政治的合意の形成など多数の課題がある。これらを乗り越え、国民に納得される制度とするには、公開議論を通じた慎重な制度設計と、透明性とプライバシーのバランスをどう取るかという政策的判断が強く求められる。