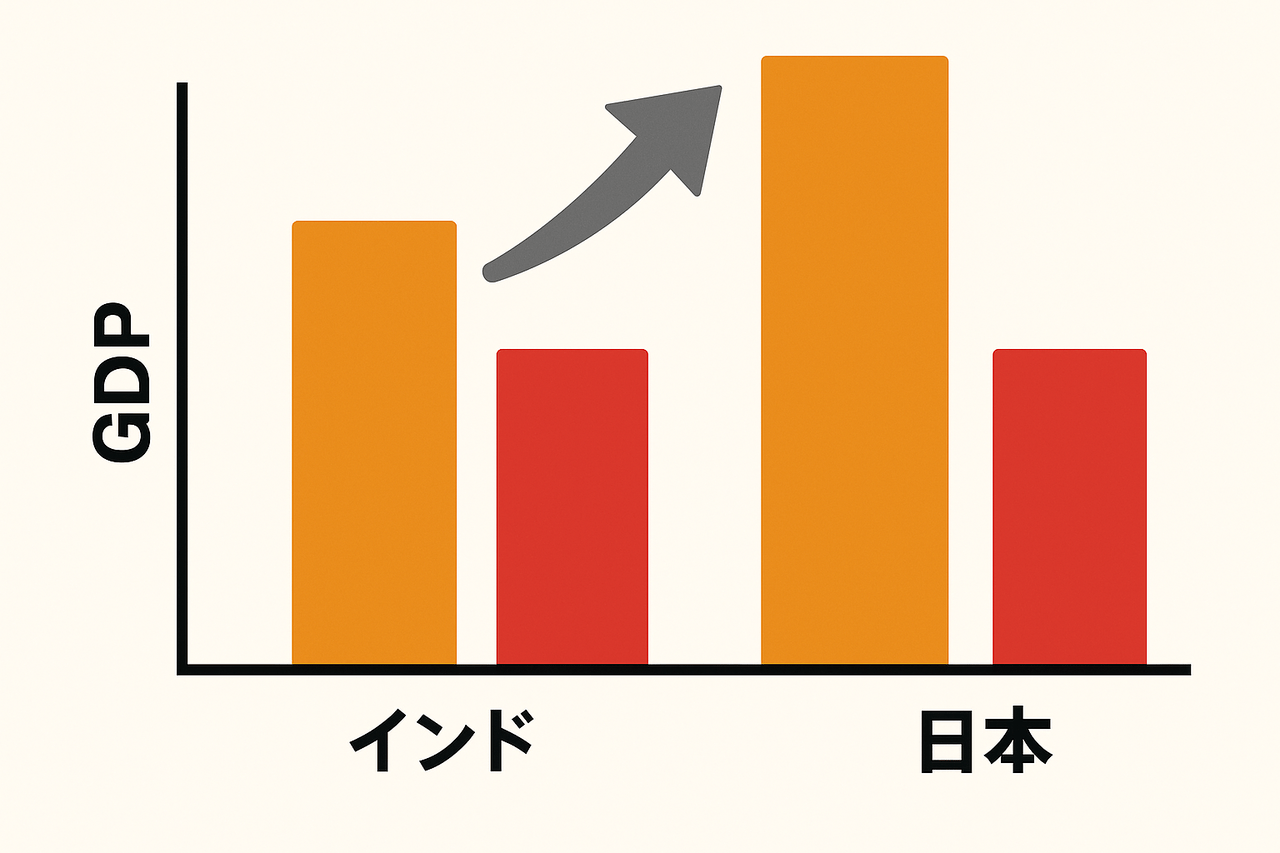

インドが日本を抜き世界第4位の経済大国に 名目GDP4兆ドル突破で新時代へ

2025年5月、インドが日本を追い抜き、名目GDPで世界第4位の経済大国となったことが、インド政府の政策シンクタンク「NITI Aayog」のトップ、BVRスブラマニアン氏により公表された。発表は同国の将来ビジョン「Viksit Bharat(発展したインド)2047」に関連する理事会の場で行われ、国際通貨基金(IMF)が発表した最新の経済統計を根拠としている。

スブラマニアン氏は会見で、「我々の経済はすでに4兆ドルの規模に達し、これは日本を上回っている。今、世界で我々より上位にいるのはアメリカ、中国、ドイツの3カ国だけだ。今後数年で第3位に躍進する可能性もある」と述べた。

内需拡大とIT産業がけん引役 成長の背景に多様な要因

今回の躍進は決して偶然ではない。インド経済の堅調な拡大は、以下のような多角的な要因に支えられている。

- 急速に増加する人口により、消費市場が拡大。特に都市部を中心に中間所得層が成長しており、住宅、自動車、IT機器などの需要が底堅い。

- インドは世界有数のIT大国として、ソフトウェア開発やBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)において確固たる地位を築いてきた。IT産業の輸出は外貨収入源としても重要である。

- ナレンドラ・モディ政権が打ち出した「Make in India」政策は、製造業の国内回帰を後押しし、インフラ整備や規制緩和が進んでいる。

- 海外からの直接投資(FDI)も活況を呈しており、GoogleやAppleなど世界の大手企業がインド市場に積極的に参入している。

一方で足踏みの続く日本 課題の根本は構造的な変化の遅れ

このインドの台頭に対し、日本経済は依然として回復の足取りが重い。2024年度の日本の名目GDPは約4兆ドルにとどまり、IMFの予測でも今後数年間は緩やかな成長にとどまると見込まれている。

日本経済が直面する主な課題は以下の通りだ。

- 少子高齢化により、労働力人口が減少。生産年齢人口の減少は、内需の縮小や社会保障負担の増加を招いている。

- 長年のデフレ環境が企業の投資意欲を削ぎ、賃金も伸び悩んでいる。

- グローバル市場への依存度が高い輸出型経済構造であり、地政学的リスクや為替変動に脆弱だ。

技術力やインフラ、教育水準といった基礎的な強みは今も健在だが、内需主導型の持続的成長戦略への転換が急務となっている。

2030年に向けインドは“次なる中国”になるのか

国際通貨基金(IMF)の最新予測によると、インドの名目GDPは2026年には4兆1,870億ドルに達する見込みで、ドイツとの差は確実に縮まりつつある。早ければ2028年にも、インドは世界第3位の経済規模を手にする可能性がある。

ただし、課題も少なくない。農村部の貧困、インフラの未整備、教育格差、宗教・民族間の緊張など、成長の持続には不確実性も伴う。また、地球温暖化やエネルギー政策の課題も待ち構えており、経済成長と環境配慮のバランスが問われる局面に入っている。

それでも、人口構成の若さや旺盛な企業家精神、多様な産業基盤を持つインドが今後10年の国際経済の主役になる可能性は非常に高い。

SNSでも話題に 日本の「転落」に不安と警鐘

SNSではこのニュースを受けてさまざまな反応が見られた。

「日本は何やってるの?ずっと同じ政治、同じ政策で沈む一方」

「インドの成長スピード、正直すごい。日本はもう追いつけないかも」

「このニュース、もっと危機感を持って報道すべき」

「人口動態が違いすぎる。比べても仕方ないという声もあるけど、それは言い訳」

「そろそろ本気で改革しないと、日本が先進国じゃなくなる日も近い」

時代の転換点にある日本経済 抜本的な戦略転換が鍵

インドの急成長は、グローバルな経済秩序に変化の兆しをもたらしている。かつて世界第2位の経済大国として君臨していた日本が、次々と新興国に追い抜かれていく現実は、決して一時的な現象ではない。

日本が今後も国際社会における存在感を維持するためには、移民政策、教育制度の見直し、産業の再構築など、過去の延長線ではない、真の意味での「構造改革」が必要とされている。

経済は国の背骨である。その強さこそが国民の暮らしを支え、外交力を高め、未来の選択肢を広げていく。今こそ、日本全体で再スタートを切る時だ。