道路建設は私たちの生活を支える重要なインフラです。しかし、新しい道路が完成するまでには、通常15年以上の時間がかかることが一般的です。

この長期間には、様々な工程と課題が含まれています。以下では、道路建設の具体的なプロセスや長期化する理由、その解決策について詳しく解説します。

道路建設のプロセス

道路建設は、大きく分けて以下の段階を経て進められます。

- 概略計画

初期段階では、新しい道路のルートや構造を決定します。この段階では、地域の交通需要や将来的な発展を考慮して基本的な設計が行われます。 - 環境アセスメント

道路建設による環境への影響を評価します。動植物への影響、騒音や大気汚染の懸念などを慎重に調査し、必要に応じて計画を修正します。 - 都市計画手続き

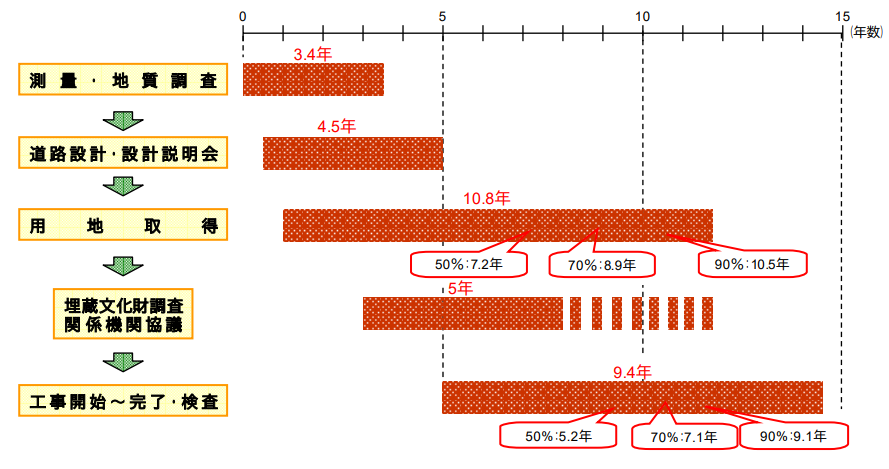

新しい道路が都市計画と整合するかを確認し、必要な手続きを進めます。 - 設計・協議・説明会・測量・地質調査(事業着手)

詳細な設計が進められるとともに、関係機関や地域住民との協議が行われます。住民説明会では、計画の意義や影響を説明し、意見を反映することが求められます。 - 用地取得

道路建設に必要な土地を取得します。このプロセスでは、地権者との交渉や補償の手続きが進められますが、場合によっては合意形成に多大な時間がかかります。 - 文化財調査と工事着手

必要に応じて埋蔵文化財の調査が行われた後、実際の工事が開始されます。 - 開通

最終的に道路が完成し、供用が開始されます。

これらの各段階で慎重な手続きが必要となるため、全体で15年以上を要することが一般的です。

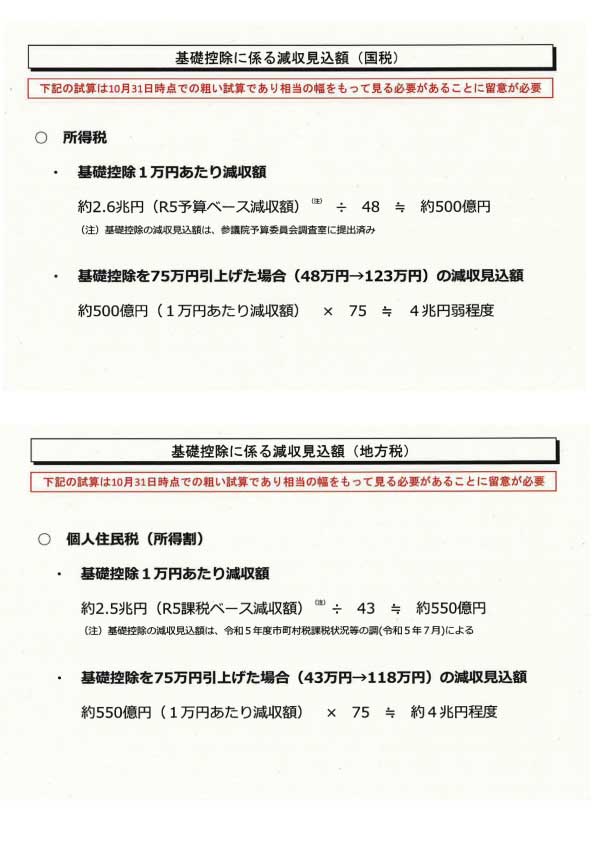

平均事業期間は14.3年

国土交通省の資料によれば、新たに道路を開通させるまでの期間は、事業着手から平均で14.3年を要します。

この期間は、事業化から工事開始までの4.6年と、工事開始から供用開始までの9.7年に分かれています。

上記14.3年というのは、「概略計画」「環境アセスメント」「都市計画手続き」が終わり事業着手してからの期間です。

道路整備には、計画策定、環境影響評価、用地取得、設計、施工など多くの工程が含まれます。特に用地取得や環境影響評価には時間がかかることが多く、これらが全体の期間を延ばす要因となっています。

一方で、東名高速道路や名神高速道路のように、着工から5~6年で全線開通した例もあります。

これらの事例では、迅速な用地取得や効率的な施工計画が成功の鍵となりました。

近年、国土交通省は道路整備事業の効率化を図るため、事業評価や費用便益分析(B/C)の手法を導入し、限られた予算の中で効果的な事業展開を推進しています。

また、地方自治体でも、地域の特性やニーズに応じた道路整備プログラムを策定し、計画的な道路整備を進めています。

道路整備は、地域の経済発展や住民の生活向上に不可欠な要素であり、今後も効率的かつ効果的な事業推進が求められています。

長期化の原因

道路建設が長期化する主な理由には以下のものがあります。

- 住民の反対

新しい道路計画に対して住民が反対する場合、協議や計画の見直しに多大な時間を要します。 - 用地取得の難航

地権者との交渉がまとまらず、土地の取得に多くの時間がかかるケースがあります。特に都市部では、権利関係が複雑な場合が多いです。 - 埋蔵文化財調査

道路建設予定地で遺跡などが見つかった場合、調査が義務付けられ、その期間が建設を遅延させる要因となります。 - 工事の困難さ

地形や地質条件が難工事を招き、工事期間が延びることも珍しくありません。 - 計画の見直し

計画段階での経済的・社会的条件の変化により、計画が変更されることがあります。この場合、最初から手続きをやり直すこともあります。

道路建設が地域社会に与える影響

道路建設には平均で14.3年を要するという国土交通省のデータがあります。この期間は、計画策定から工事開始、そして完成に至るまでの長いプロセスを反映しており、道路が完成する頃には、その地域で生まれた子どもが成人を迎えることも珍しくありません。

このような建設の長期化は、地域住民や観光地に深刻な影響を及ぼすことがあります。

特にオーバーツーリズムによる交通渋滞は、地元住民の生活を圧迫しています。

一例として、沖縄県南城市では1993年に計画された南部東道路がいまだ完成しておらず、その間にコストコや商業施設が増えたことで渋滞が慢性化しています。

また、来年オープン予定の大型テーマパーク「ジャングリア」でも、道路整備が間に合わないことで地域住民にさらなる影響が懸念されています。

この問題は経済的損失にもつながります。たとえば、東京圏央道の一部区間では、用地取得の遅れや立木トラスト問題により事業が4年以上遅延し、その間に年間約300億円の経済損失が発生したとの試算があります。

道路整備は地域の交通環境の改善と経済活動の活性化に不可欠ですが、その長期化が住民や企業にとって大きな課題となっているのが現状です。効率的で迅速なプロセスの実現が今後の重要なテーマといえるでしょう。

道路建設を効率化するための取り組み

道路建設の長期化を解消するため、国土交通省は以下の取り組みを行っています。

- 目標宣言プロジェクト

優先度の高い事業に供用目標を設定し、進捗状況を公開することで透明性を高めています。 - 住民参加型の計画

計画段階から市民の意見を反映し、地域住民との連携を強化することで理解を深めています。 - 効率化の推進

用地取得の迅速化や工事期間の短縮など、全体的な効率化を図る取り組みが進められています。 - 事業の見直し

長期間かかっている事業を定期的に点検し、必要に応じて計画を再検討しています。

企業誘致と道路などのインフラ整備は同時にやるべき

大型テーマパークや商業施設を誘致する際には、道路や公共交通機関などのインフラ整備を同時に進めることが不可欠です。

これらの施設は、地域の経済活性化や雇用創出に大きく寄与する一方で、集客力が高いため、交通量の増加や周辺環境への負担が避けられません。これを適切に管理するためには、施設のオープンと同時にインフラを整備し、円滑な交通や快適な利用環境を提供することが求められます。

政治家には、こうしたプロジェクトを成功に導くため、地域住民や企業、行政機関と連携し、インフラ整備を迅速かつ計画的に推進する責任があります。

事前に住民の意見を取り入れた計画作りや、予算確保、用地取得の交渉など、長期的な視点で課題解決に取り組む必要があります。また、施設が開業してからインフラ整備を進めるのでは、渋滞や混乱が発生し、住民や訪問者に多大な影響を与える可能性が高まります。

施設の誘致だけではなく、それを支えるインフラを整備し、地域全体の発展を見据えた政策を実現することは、政治家の大切な役割です。

この責任を果たすことで、持続可能で魅力ある地域づくりが可能となるのです。