.png)

年少扶養控除とは?

年少扶養控除はかつて存在した税制対象

「年少扶養控除」とは、その名のとおり16歳未満の子どもを養育している人に対して、所得税と住民税の算出に一定額を控除する制度でした。

しかし、2011年(平成23年)を境に、この制度は廃され、現在は実施されていません。同じ子育て支援として、現在は「児童手当」の支給が実施されています。

控除の内容

当時は下記のような控除額が設けられていました。

- 所得税:38万円

- 住民税:33万円

この控除を受けることで、税率の高い高所得者ほど大きな税負減の効果を得られる様形になっていました。

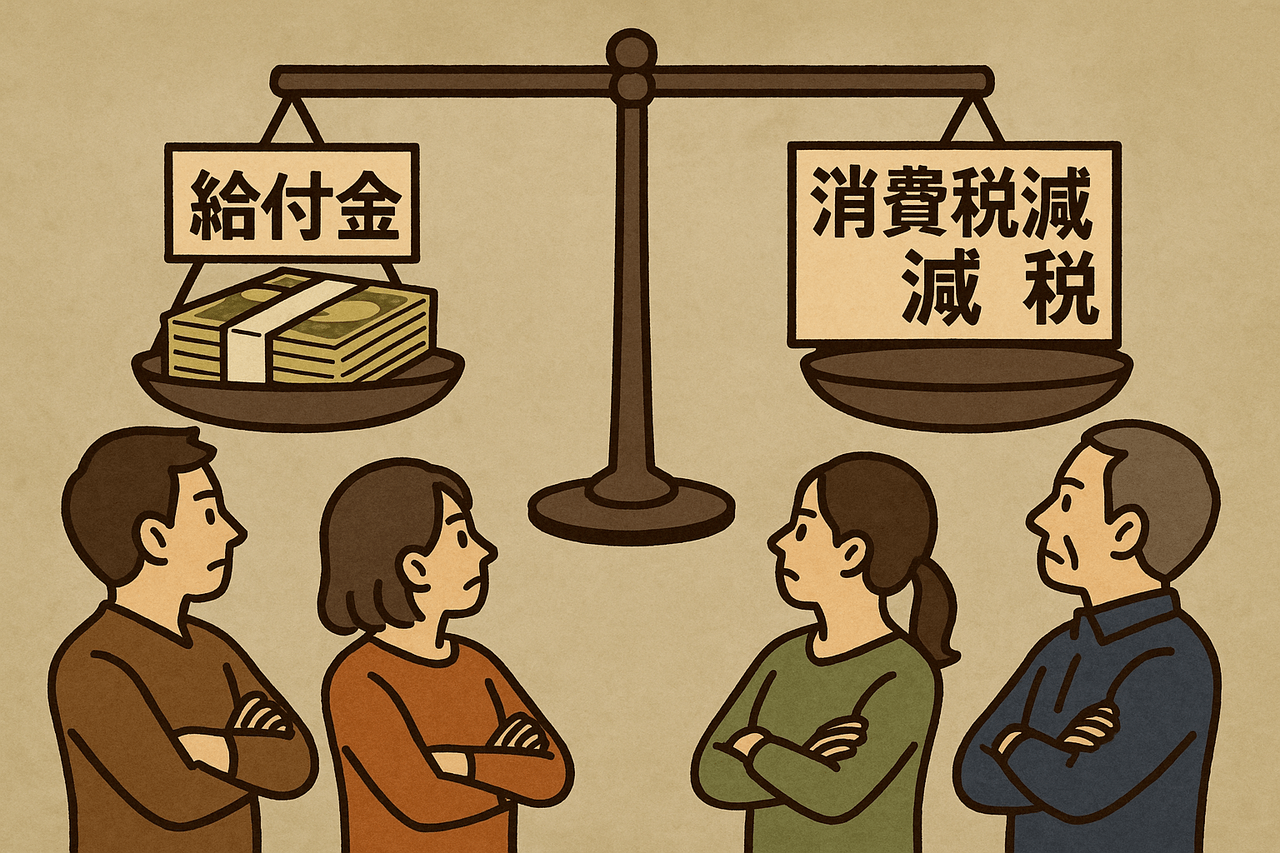

なぜ控除が廃されたのか

子育て支援を、税金の控除による後方支援ではなく、実際の手当として現金で支給する形に切り替える。これが当時の政策方向でした。

控除は税率に応じて税負減が変わるため、高所得者に有利な側面がある一方、所得の少ない家庭には理解されにくい様形となっていました。

このため、2011年に所得税上の年少扶養控除を廃し、続いで2012年には住民税も同様に変更されました。

年少扶養控除の問題点

年少扶養控除は制度として一定の支援効果はありましたが、いくつかの課題も抱えていました:

- 所得税の控除であるため、税率が高い人ほど控除額も大きくなり、逆に非課税や低所得世帯では恩恵が少なかった

- 子育て支援であるにもかかわらず、家庭ごとの支援額に大きな格差が生じていた

- 実感しにくい支援策で、家計支援という観点ではわかりづらいという声もありました

こうした背景から、「控除より手当」を基本方針とする流れが生まれました。

年少扶養控除の代わりに実現された児童手当

現在の子育て支援の中心となっているのが「児童手当」です。

| 実施年齢 | 所得制限未満の家庭 | 所得制限超の家庭 |

|---|---|---|

| 0歳〜3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 |

| 3歳〜小学校終了前第1子・第2子 | 10,000円 | 5,000円 |

| 小学校終了前第3子以降 | 15,000円 | 5,000円 |

| 中学生 | 10,000円 | 5,000円 |

この手当は、一般の家庭では相当の安心束となりますが、所得制限を超える高所得家庭については支給額が削減または支給自体がなくなる場合もあります。

子ども手当(児童手当)導入による問題点

児童手当は公平性の高い支援策とされる一方で、以下のような懸念点も指摘されています:

- 所得制限を設けているため、一定以上の高所得世帯には実質的な支援がなくなり、かつての控除に比べて不利になったとの声もある

- 制度の変更により、家計の設計が見直しを迫られた家庭も多く、特に複数子世帯では影響が大きかった

- 給付金は現金であるため、「子どものために使われているかどうか」が不透明になりやすい

また、控除の時代と異なり、給付には行政手続きが必要であるため、申請漏れや支給の遅延などが起こることもあります。

現在の扶養控除の構成

年少扶養控除は廃されたものの、実際には16歳以降の子どもに対しては控除制度が存在しています。

| 実施年齢 | 控除名 | 所得税 | 住民税 |

|---|---|---|---|

| 16歳〜18歳 | 一般扶養控除 | 38万円 | 33万円 |

| 19歳〜22歳 | 特定扶養控除 | 63万円 | 45万円 |

| 23歳以上 | 一般扶養控除 | 38万円 | 33万円 |

年少扶養控除は子育て支援の一環として一時期存在しましたが、「所得に関係なく、すべての家庭への支援」への転換の流れの中で、作られた制度と言えます。

現在は児童手当や特定扶養控除など、子育て支援税制は多層的に構築されており、一般の家庭にとっても、その利用方法を理解することが重要となっています。