中国海警局、尖閣諸島で日本漁船を「追い払った」と主張

国際社会からの信頼に疑問符、経済的リスクも浮上

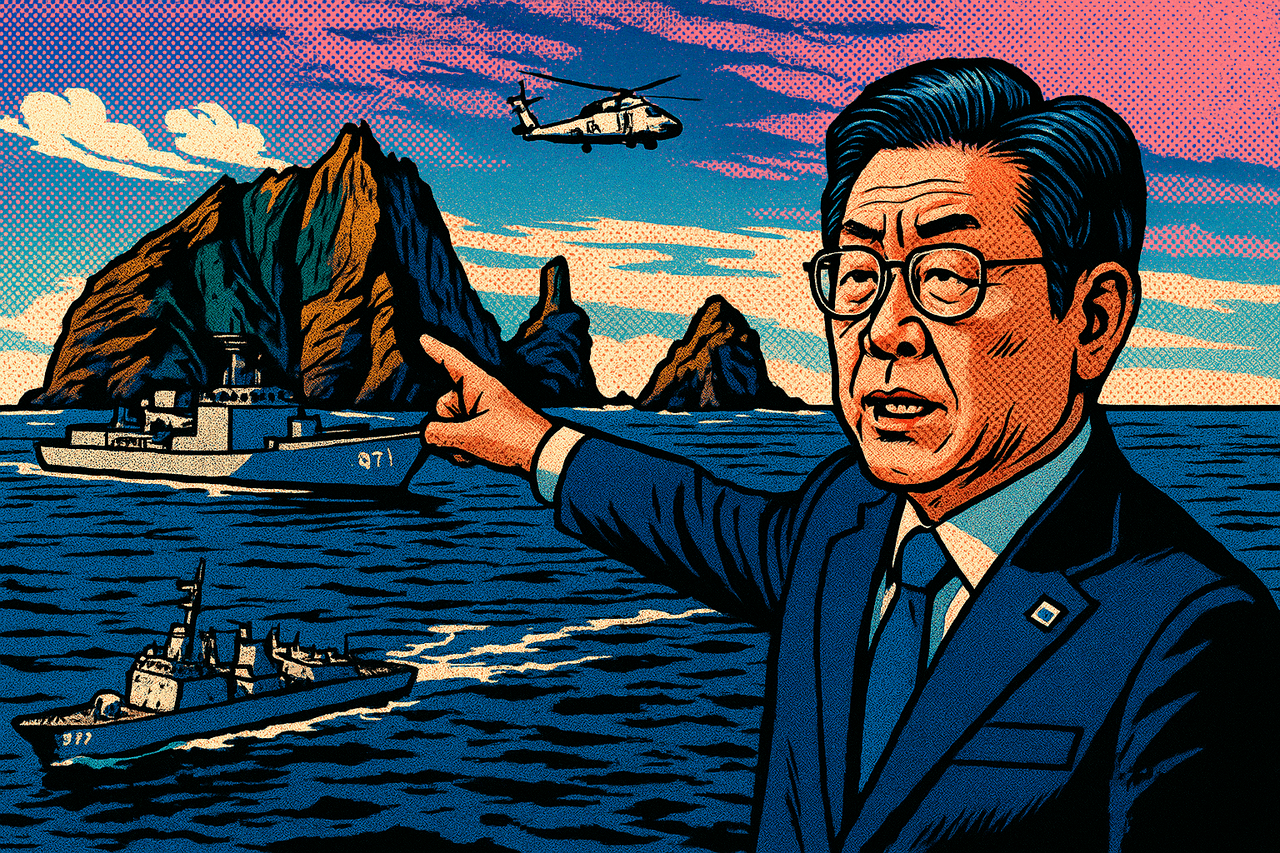

中国海警局が2025年5月7日から8日にかけて、沖縄県石垣市に属する尖閣諸島周辺の日本の領海に侵入し、漁をしていた日本漁船を「違法に自国の領海へ入った」として追い払ったと発表した。これに対し、日本政府は強く抗議している。

中国海警局の行動と日本政府の対応

中国海警局は、公式声明で「日本漁船が違法に中国の領海へ侵入したため、警告し退去させた」と主張している。さらに、「領土主権と海洋権益を守るため、法執行活動を継続する」と述べ、日本の抗議を意に介さない態度を示した。

日本政府はこれに対し、「尖閣諸島は歴史的にも国際法上も日本固有の領土であり、中国側の主張は全く受け入れられない」とし、海上保安庁を通じて現場海域での監視を強化している。

緊張が高まる尖閣周辺

尖閣諸島周辺では5月3日にも、中国海警局のヘリコプターが日本の領空を侵犯し、一時的に緊張が高まった。これに対し、日本政府は外交ルートを通じて厳重に抗議しているが、中国側は領空侵犯を認めず、「正当な法執行活動」と反論している。

尖閣諸島周辺海域には、日本漁船が日常的に漁業活動を行っているが、中国側の圧力が強まっていることで、日本漁民の安全が脅かされる状況が続いている。

中国の行動が示す経済リスク

中国が尖閣諸島を「釣魚島」と称し、自国領と主張し続ける姿勢は、日本だけでなく国際社会からも批判を浴びている。中国政府の強硬な行動は、単に領土問題だけでなく、経済面でもリスクを伴っている。

貿易や投資において、法の支配や安定した環境が求められるが、中国の態度はこれに反するものであり、日本企業のみならず、海外企業も警戒感を強めている。

企業が安心して経済活動を行える環境がないことで、中国との経済関係が悪化する懸念がある。特に、東シナ海における安全保障の不安定化が長引けば、貿易航路に対するリスクが高まり、経済的な影響が拡大する可能性がある。

冷静かつ毅然とした対応が必要

日本政府としては、これまで通り尖閣諸島を含む領海警備を徹底しつつ、国際社会との連携を強化していくことが求められる。中国の強硬姿勢が変わらない中、冷静かつ毅然とした対応を続けることが重要だ。

経済界も、リスクを十分に認識した上で、中国との取引や投資について戦略を見直す必要がある。地域の緊張が解消されない限り、今後もこうした問題が繰り返される可能性があり、リスク管理が一層求められている。