電動キックボードを含む「特定小型原動機付自転車」の利用が急速に広がる中で、2024年に発表された警察庁のデータは、その危険性を改めて浮き彫りにしました。

特に、若年層が多くの死傷者を出しており、この問題は当初から懸念されていたものの、解禁の判断が下された背景にはどのような政治的決定があったのか、改めて考察する必要があります。

交通事故と死傷者数の増加—特に若年層が多い

2024年2月27日に発表された警察庁のデータによると、2024年中に特定小型原動機付自転車に乗車中の死傷者数は238人で、そのうち約68%が20代と30代の若年層でした。特に20〜24歳が55人、25〜29歳が45人と、若年層の事故が多いことが明らかになっています。

この結果は、当初から懸念されていた通り、若年層の運転技術の未熟さや交通ルールの認識不足が事故の一因となっていると見られます。

また、ヘルメットの着用状況でも大きな問題が浮き彫りになりました。特定小型原動機付自転車の運転者には、ヘルメット着用が努力義務とされていますが、事故時にヘルメットを着用していたのはわずか11人で、223人は非着用でした。このデータが示すように、ヘルメットの不着用が事故を重大化させる要因となっていることは明白です。

電動キックボード解禁に至る政治的決定とその影響

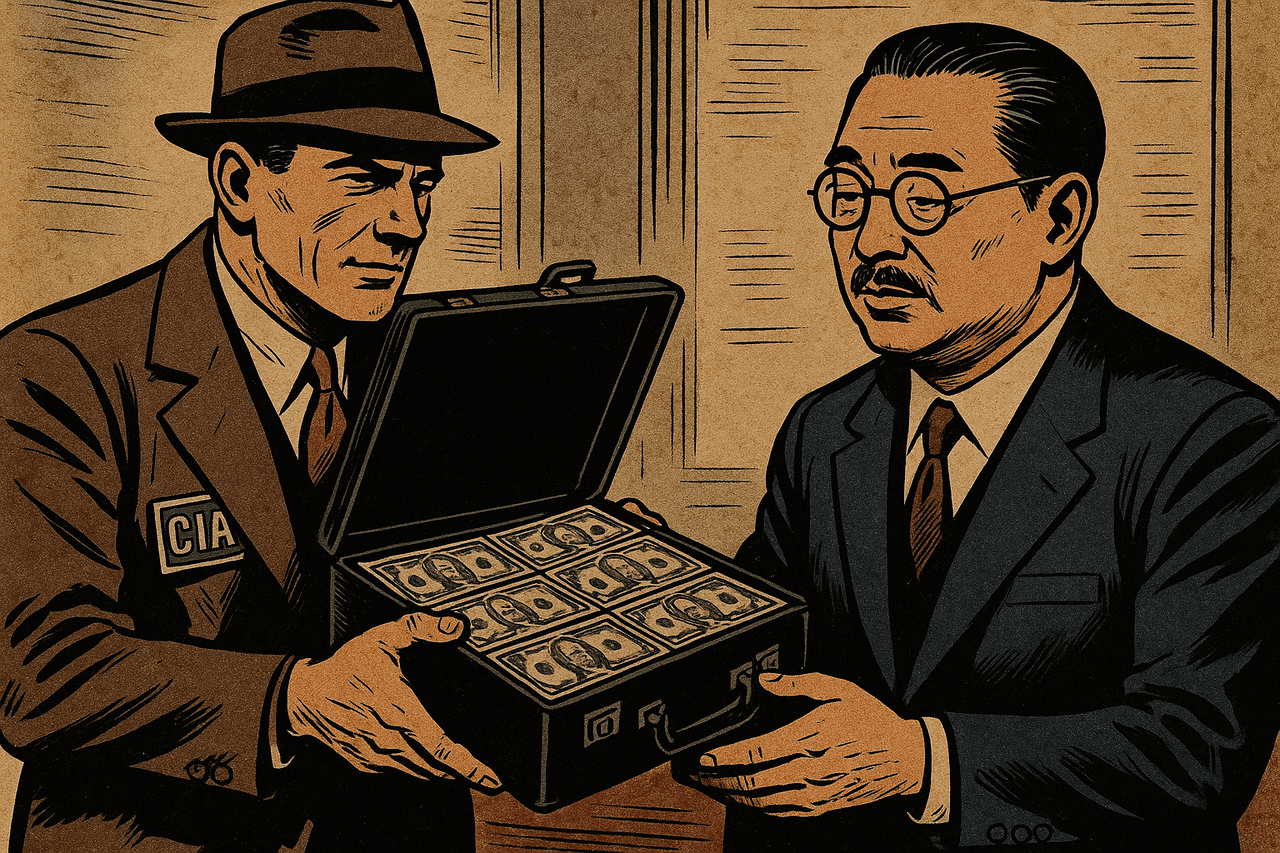

電動キックボードを含む特定小型原動機付自転車の規制緩和に関しては、当初からその危険性が指摘されていましたが、それにもかかわらず解禁に踏み切ったのは主に政府の政策判断によるものでした。

2023年7月に施行された改正道路交通法は、電動キックボードを「特定小型原動機付自転車」として新たに規定し、16歳以上で免許不要、時速20km以下の利用を合法化するものでした。

解禁の旗振り役となったのは、主に自民党内の政策決定者たちです。政府関係者や一部の議員は、新しいモビリティ技術の導入が交通渋滞の解消や環境負荷の低減に貢献するとして、この法改正を支持しました。

また、国土交通省や警察庁が推進したこの法改正は、都市部の新しい移動手段を確立することを目指しており、特に都市圏でのビジネスチャンスを生み出すと期待されていました。

しかし、これが現実に与えた影響は予想以上に深刻でした。特に、電動キックボードの利用が急速に広がる中で、交通事故が増加し、若年層の死傷者が多くなったことは、解禁に対する批判を引き起こしています。

解禁を支持した政治家の責任と今後の課題

電動キックボード解禁を支持した政治家たちは、今後この事故問題に対する責任が問われることになるでしょう。解禁当初、交通安全に対する十分な対策が取られていなかったことや、規制緩和に伴う事故リスクへの配慮が不足していたことが明らかになっています。

今後は、以下のような対策が求められます。

- ヘルメット着用の義務化: 現在、ヘルメット着用は努力義務ですが、事故を受けて義務化を進める必要があります。

- 交通安全教育の強化: 特に若年層に対して、安全運転の重要性や交通ルールを徹底するための教育が急務です。

- インフラの整備: 電動キックボード専用の走行スペースを設け、事故のリスクを減少させるためのインフラ整備が必要です。

- 安全基準の強化: 電動キックボードの製造・販売時における安全基準の見直しと強化が求められます。

電動キックボードの解禁は、都市部での移動手段として新しい可能性を開く一方で、予期しない事故の増加という重大な問題を引き起こしました。特に、解禁を支持した政治家たちには、その責任が問われるべきです。今後、政府は事故を減らすために、より厳格な規制や安全対策を講じ、利用者にとって安全な環境を提供することが求められます。