見えざる労働市場:岩手農村に巣食う不法残留と中国人ブローカー

- 2025/10/17

- 報道・ニュース

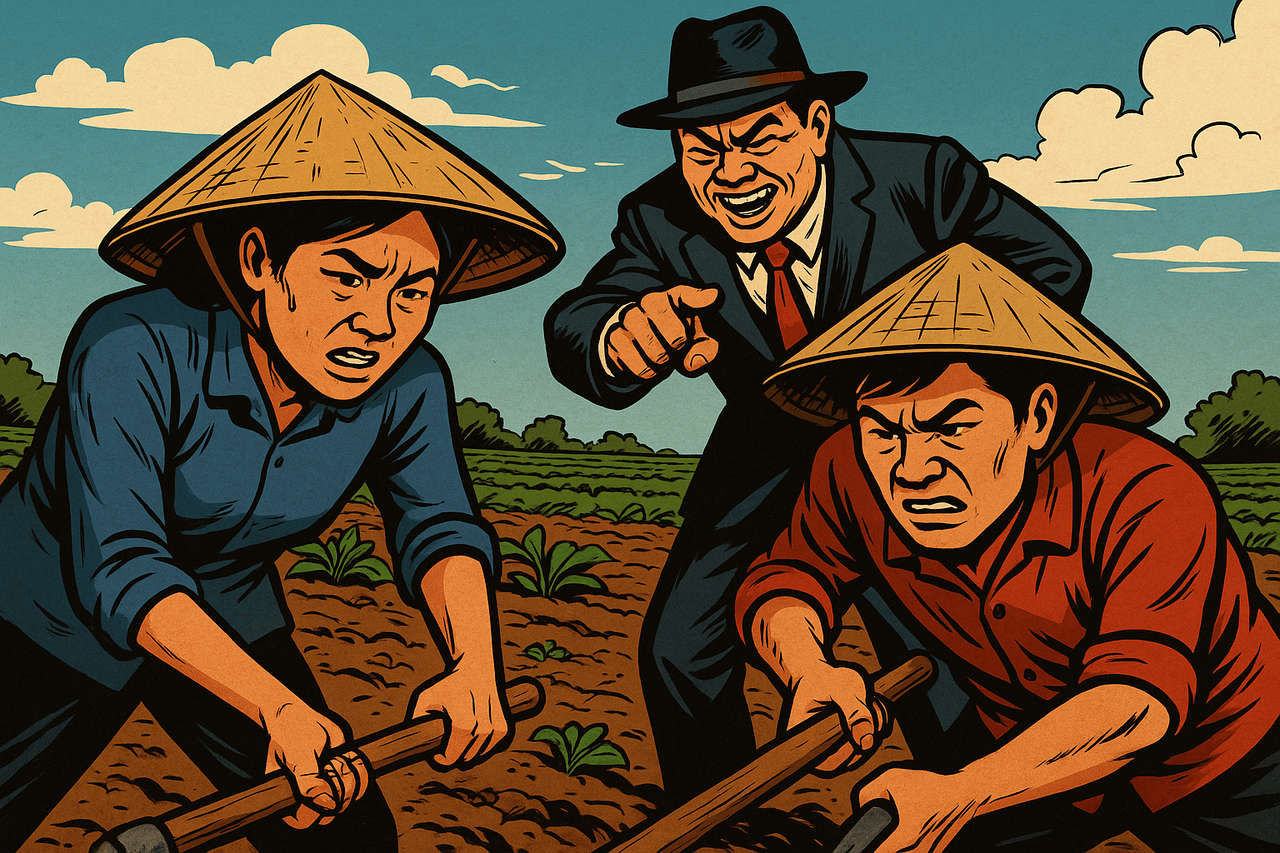

岩手で13人逮捕、見えた“農村闇市場”の実像

岩手県警は10月16日、入管難民法違反(不法残留)容疑で、ベトナム国籍の男女13人を逮捕した。うち11人はかつて技能実習生として日本に入国し、その後に所在が不明になっていたという。地元で農業を営んでいた中国人ブローカーがこの不法就労スキームの中心にいた可能性も浮上しており、県警は不法就労助長の疑いを含め捜査を進めている。

この事件そのものは目を引くが、背景に横たわるのは「日本の地方農業と労働力市場の歪み」であり、「制度の抜け穴とブローカーの悪辣な利益手法」である。岩手が“たまたま表面化した”だけで、同種の構図は全国の農村でひそかに息を潜めている。

農業従事者の高齢化と人手不足が生んだ“闇の需要”

日本の農業現場は、今や“人が足りない”という言葉で片付けられないほどの深刻な構造を抱えている。農林水産省の統計によると、基幹的農業従事者の平均年齢は69.2歳まで上昇している。令和6年時点の“基幹的農業従事者”全体は111.4万人。うち65歳以上が80万人近くを占め、49歳以下の若手が占める割合はごくわずかだ。

こうした高齢化と後継者不足が、人手不足を常態化させている。そもそも「ピーク時だけ人が来て作業してほしい」「長期雇用の義務や手続きが重たい」——こうした実務上の制約が、農家を“合法 vs 非合法”のグレー地帯に押しやるのだ。合法的な技能実習や特定技能制度を使おうにも、制度申請、監督、賃金や住居の整備などが手間とコストをかさませるため、無法に近い選択肢が“打算上マシ”になってしまう現場がある。

技能実習生の失踪と不法残留:統計が語る“放置された穴”

不法残留問題を語るうえで、技能実習生の“失踪”は無視できない。政府資料によれば、令和5年には技能実習生の失踪者数が過去最多の9,753人に上った。このうち、所在不明のままの者も多い。 (農林水産省)

全体に占める割合でいうと、技能実習全体の中で失踪者は1.9%前後で推移しており、大抵は年間50人に1人前後が“制度の枠を外れる”ということになる。

加えて、過去5年間で失踪した者の累計が4万人近くに達し、うち所在不明者は約9,976人にものぼるとの集計もある。

さらに、職種別の統計でも、失踪者の割合が建設・農業など“作業現場型”に偏っているという指摘がある。農業従事者として“逃げられない現場”に就かせられるケースが、失踪 → 非合法就労への転換を助長している。

つまり、この岩手の事件では、技能実習制度からの“逃げ道”を使って、労働市場の裏側に入り込む者が、現場と制度の狭間を駆け抜けていた可能性が高い。

中国人ブローカーが主導するスキーム:現場を動かす“裏の頭脳”

では、なぜこのような不正スキームを支える主体が「中国人」であるケースが多いのか。私はこう仮説する:

まず、中国人には、東南アジア出身者や日本在住者とのネットワークがすでに存在することが少なくない。言語・SNS・帰属コミュニティを通じて、出入国の情報、住居手配、渡航ルート、労働先紹介、資金回収ルートなどが“内側で”流通していることがある。

次に、「現場運営力」がポイントだ。ブローカーは単に“人を集めて流す”だけでなく、労働者を共同生活させ、交通手段を確保し、作業を割り振り、報酬から宿舎・手数料を差し引く──こうした小さな管理の積み重ねを“効率化”できる。こうしたオペレーション能力が、単なる違法斡旋業者との違いを作る。

そして最も肝心なのは、リスク分散と柔軟性。摘発情報が出れば拠点を移し、名義を変え、労働者を分割させる。銀行口座や連絡回線もしばしば偽装。こうした「動的な隠蔽」が、合法機関の追随を常に一歩先回りさせる。日本側の監督遅滞をうまくかいくぐる“隠密性”こそが、中国人主体ブローカーが目立つ理由の一つだ。

今回の岩手事件も、中国人ブローカーが準備した偽造パスポート、住居、共同生活体制、労働供給ルートなど一連の“包括的インフラ”を動かしていた疑いが指摘されている。逮捕された13人のうち複数が偽造パスポートを所持していたことも事実だ。

このような構図は、単発の摘発では壊せない。なぜならブローカー側には“予備拠点”があるし、監視の目を逃れやすい構造そのものが残っているからだ。

類似事件の影:千葉や八街の畑でも…

岩手だけが特殊なのではない。千葉県八街では、在留期限切れのタイ人を畑で働かせたとして、農業従事者2人が不法就労助長で書類送検された例がある(報道ベース)。動機はまさに「人手不足」「違法でも使えてしまう手間の軽さ」。これは岩手の構図と瓜二つだ。

このような事件は全国に散在している可能性が高い。実際、出入国在留管理局と警察が同時摘発を進めた東京・仙台の事案も、今回の岩手摘発とつながると見られており、50人規模の囲い込みが疑われている。

つまり、岩手の13人は“点”ではない。“線”として、産業・制度・犯罪ネットワークの結節点を示している。

問題は制度と運用の“隙間”

なぜこのようなスキームが成り立つのか。それは、日本の制度と運用に**“隙間”**が多く残っているからだ。

たとえば、監査体制・現場巡回力が弱い農村部、監理団体の実効性の低さ、通報制度の未整備、被疑者保護制度の不在、地方自治体と国の情報連携の遅れ……。これらがすべて、闇業者が活動できる“空白地帯”を作る。

また、制度自体もグレーな転籍・在留変更・申請遅延などが可能な余地を含む。技能実習→特定技能→別在留資格という“つなぎ”を巧みに使われると、正規ルートとの境目が曖昧になる。実習中に労働条件が劣悪であれば、「逃げ道を与えない」状況になってしまうという現実も指摘されている。

さらに、通報しても送還されてしまう恐怖、言語障壁、暴力・恫喝を受けた被害者が声をあげづらい構造――これらが被害者自身を“沈黙させる”要因になっている。

“見せかけ摘発”で済ませていいのか

今回の岩手の摘発は、確かにメディア映えする。しかし、それだけで構造は変わらない。13人を逮捕したところで、拠点は別に移り、類似スキームは別の畑で動き始める。まさに“切り口摘発”で済ませていいのか。

政府は「不法滞在ゼロプラン」を打ち出し、技能実習制度を2027年から「育成就労制度」に再構築するとしている。だが、制度変革だけでは追いつかない。現場で役割を果たす“スピード・実効性”がカギになる。

農家にとって、“合法雇用”が煩わしさよりも安心・利益になるよう、制度設計を根本から見直す必要がある。補助金、申請簡略化、監査支援、通報保護制度、地域連携など。同時に、ブローカーの収益モデルを徹底的に壊さなければならない。

岩手の13人逮捕は、たんなる事件ではない。制度・現場・犯罪構造という三層に刻まれた闇を「見せた」瞬間だ。次は、全国の畑で同じ構図が動き出す。私たちは、その潰し方を真剣に考えなければならない。