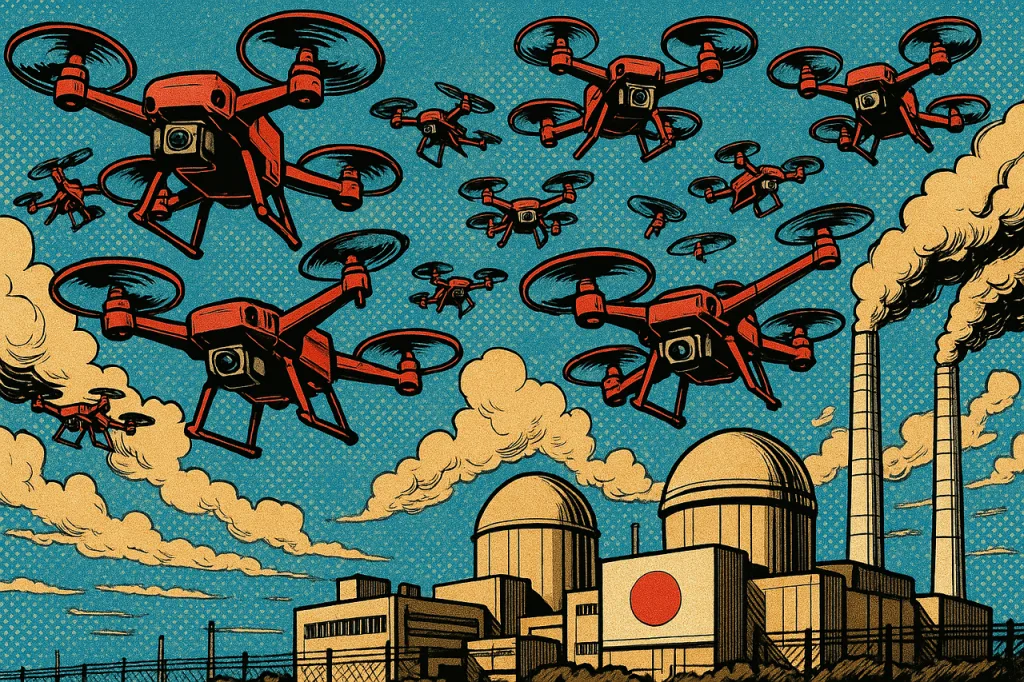

玄海原発上空にドローン侵入か?日本の原発を脅かす“空の脆弱性”とドローン規制の限界とは

- 2025/7/28

- 報道・ニュース

玄海原発に“光る飛行物体”が侵入 ドローン規制の限界が浮き彫りに

佐賀県玄海町にある九州電力・玄海原発の敷地上空に、ドローンとみられる発光体が飛来していたことが明らかになった。確認されたのは7月26日の夜で、複数の警備員が「光る物体が3つ、空中を飛んでいた」と目撃。九州電力は直ちに原子力規制庁に通報し、「核物質防護情報」として取り扱われたが、施設に異常はなく、原発の稼働にも影響はなかったという。

問題の物体はすぐに飛び去り、操縦者の所在や飛行の目的は依然不明のままだ。現場では警察による捜査が続いており、関係者は「安全は確認されているが、飛行の意図を解明する必要がある」と話している。

ドローン規制法の“実効性”に疑問 「飛ばしてはダメ」は防げない

日本では、原発を含む「重要施設」周辺の空域での無人機(ドローン)飛行は、小型無人機等飛行禁止法により原則禁止されている。違反すれば刑事罰も適用されるが、現実には「見つけた時にはすでに飛び去っていた」というケースが多く、実効的な抑止力となっていないのが現状だ。

特にドローンは、あらかじめ飛行ルートを自動設定できる機種も多く、操縦者が現場から離れた場所にいる場合もある。今回の玄海原発での事案でも、飛行の軌道や侵入経路の詳細が判明しておらず、「機体を直接押さえなければ責任の所在を問えない」という構造的な問題が浮き彫りとなっている。

地上・海上の厳戒警備も…“空”の守りは後手に

原発をめぐる警備体制は2001年の米同時多発テロを契機に大幅に強化され、地上では警察の特別部隊が、海上では海上保安庁が24時間体制で警備にあたっている。近年では核・生物・化学兵器(NBC)テロにも備えた装備が整えられ、武器を持った巡視艇が沿岸を守っている。

しかし、空からの侵入に対する対応は後れを取っている。ドローンに対抗する技術としては、電波妨害や迎撃用ドローンといった選択肢もあるが、広大な空域を常時カバーするには膨大な予算と人員が必要だ。ある警備関係者は「現実的に、すべての原発で空からの攻撃に完全対応するのは難しい」と語る。

ドローンによる原発接近は初めてではない

実は、重要施設周辺でのドローン飛行は過去にも何度も確認されている。2015年には首相官邸の屋上に放射線マークが貼られたドローンが落下し、微量の放射性物質が検出された。このときの操縦者は「原発政策に不満があった」と供述しており、川内原発(鹿児島)も標的候補だったことが明かされている。

また、2019年には関西国際空港でドローンの目撃情報が相次ぎ、航空機の離着陸が一時見合わせとなった。さらに、2024年には海上自衛隊横須賀基地に停泊中の護衛艦「いずも」を撮影したとみられる空撮動画が中国の動画サイトにアップされ、SNS上でも拡散した。米海軍の原子力空母「ロナルド・レーガン」も同様に空撮され、軍事機密の漏洩リスクが懸念された。

専門家「悪意ある攻撃でなくても脅威は現実」

公共政策調査会の板橋功・研究センター長は、今回の飛行物体について、

- テロや破壊目的の攻撃

- 興味本位の「ドローン愛好家」的行動

- 偵察や情報収集の可能性

―という3つのシナリオを挙げている。ただし、「実際に攻撃はなく、視認性が低い夜間に偵察する意味も乏しい」として、現時点では悪意ある攻撃の可能性は低いと見ている。

それでも「重要施設上空に飛ばすこと自体が重大な違法行為であり、例外なく厳しく処罰されるべき」と強調し、「早期に関与者を特定し、再発防止の教訓にすべきだ」と訴えている。

ウクライナ情勢が日本の原発リスクを映す鏡に

こうした原発上空へのドローン接近事案は、ウクライナ情勢と重ねて見ることもできる。2022年以降、ロシア軍による攻撃では複数の原発が標的となり、2024年2月にはチェルノブイリ原発がドローン攻撃を受けたと、ゼレンスキー大統領が明らかにしている。国際人道法では原発攻撃は禁止されているものの、戦時下では無視される例も少なくない。

これを受け、日本国内でも「原発は常に狙われる可能性がある」という現実を直視する必要があると指摘する声が強まっている。ドローン規制法の見直しや防衛技術の導入、さらには原発周辺の空域を“特別警備区域”として強化する制度設計など、抜本的な対策が求められている。

玄海原発ドローン事件が突きつけた“空の脆弱性”

今回の玄海原発への未確認飛行物体侵入は、日本の原発防衛体制にとって「空の脆弱性」という新たな課題を浮き彫りにした。施設自体に異常はなかったものの、誰が・なぜ・どうやって飛ばしたのかが分からないままでは、対策の打ちようもない。

ドローン技術の発達とともにリスクも進化しており、これまでの「地上と海の防衛」だけでは十分とは言えなくなってきている。政府や電力事業者は、制度面・技術面の両面から再構築を急がなければならない。今こそ、原発を守る“空の盾”を本気で考える時だ。