デンマークが定年70歳時代へ 長寿と福祉国家を支える“働き続ける社会”

デンマークで「定年70歳時代」が現実のものとなろうとしている。2025年5月、同国議会は定年年齢を現在の67歳から、2040年までに70歳に引き上げる法案を可決した。これにより、欧州で最も高い定年年齢となる見通しだ。背景には、平均寿命の延びと持続可能な福祉制度の両立という、先進国共通の課題がある。

働き続ける社会へ 段階的に70歳まで引き上げ

デンマークではすでに2006年から、平均寿命の延伸に応じて定年年齢を自動的に見直す制度が導入されている。今回の改正では、2030年に68歳、2035年に69歳、そして2040年に70歳へと段階的に引き上げられるスケジュールが示された。

対象となるのは1970年末以降に生まれたすべての国民で、公的年金の受給開始年齢も定年と同様に引き上げられる。年金制度の財政を維持するには、働く期間の延長が不可欠という考え方が根底にある。

「人生の大半が労働」に不満も 国民の反応は複雑

だが当然ながら、この政策には国民の間に反発もある。特に体力を要する職に就く人々にとって、70歳まで働くという現実は厳しい。ある建設労働者は地元メディアに対し、「これ以上身体が持たない」と漏らした。

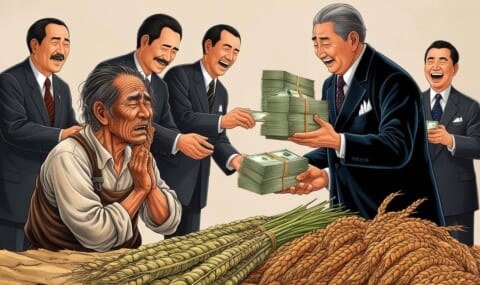

また、政治家や公務員の中には60歳で退職できる“特別な年金制度”を享受している層もおり、制度の公平性を疑問視する声も上がっている。「長く働けという割には、自分たちは早く引退する。納得できない」という不満も根強い。

高福祉国家の宿命 巨額の税負担が必要に

こうした政策の背景には、福祉国家としての根本的な構造がある。デンマークは医療、介護、教育など手厚い社会保障制度を誇るが、それを支えるためには膨大な公的資金が必要だ。実際、同国の消費税率は25%、所得税も高く、国民一人ひとりが「福祉の代償」として重い税負担を背負っている。

政府は今回の改革により、2040年までに約100億クローネ(約2,100億円)の歳出抑制が可能になると試算しており、持続可能な制度設計には定年延長が不可欠という認識だ。

日本への示唆 高齢化にどう向き合うか

日本でも高齢化社会の進展により、同様の課題が顕在化している。2025年から企業に対して65歳までの雇用確保が義務化され、さらに70歳までの就業機会提供も努力義務として求められている。

少子化で労働人口が減少するなか、日本でも年金制度や雇用政策の見直しは避けて通れない。「定年延長は人生の選択肢を広げる」との意見がある一方、「体力的にも精神的にも70歳まで働くのは現実的ではない」との声も聞かれる。

働くということの意味が問われる時代

平均寿命の延びは喜ばしいが、それが「長く働ける」という意味ではない。大切なのは、「いつまで働くべきか」ではなく、「どうすれば納得して働けるか」という観点だ。

デンマークの改革は、高齢化社会における国家と個人の在り方を問い直す一つの例と言える。高福祉を求めるならば、それに見合う税負担や労働の延長は避けられない。だが一方で、「人生の質」をどう保つかという視点も、同じくらい重要になってきている。

SNSではこのニュースに対し、さまざまな反応が飛び交っている。

「70歳定年って、もう人生ずっと働けってことじゃないか…」

「福祉が充実してるのはいいけど、代わりに一生働かされるのか」

「日本も他人事じゃないな。70歳でも働いてる人いっぱいいるし」

「年金もらう頃には身体がボロボロって笑えない」

「税金払って、働き続けて、それでも老後が不安って…どこかで見直すべき」

このような“労働と福祉のバランス”をめぐる議論は、今後ますます熱を帯びそうだ。