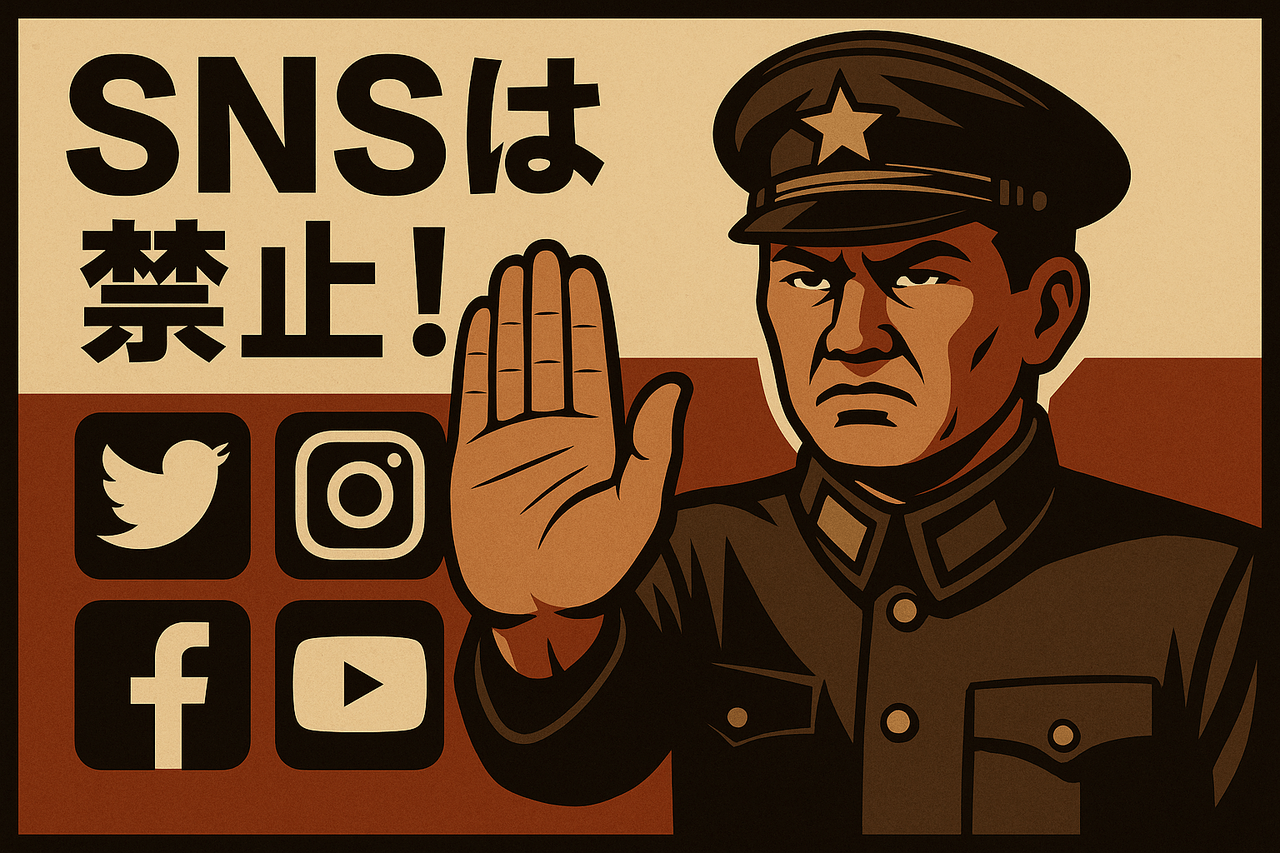

【選挙とSNS】「表現の自由か規制か」与野党が激論 ファクトチェックとAIの危うさ

選挙のたびに注目されるSNS上の“偽情報”対策について、5月3日に放送されたNHKの討論番組で与野党の代表者たちが激論を交わした。背景には、情報拡散のスピードが劇的に上がったSNSの登場により、事実か否かの見極めが追いつかないまま、選挙の公正性が脅かされる事態への懸念がある。

だが、「表現の自由」と「情報の信頼性」のバランスは非常にデリケートな問題であり、過去の歴史を踏まえれば、安易な規制には慎重であるべきだという声も根強い。むしろ、現在議論されているファクトチェックの“正当性”や、“AIが判断する真偽”の危うさこそが、問われるべきではないだろうか。

【自民党】「即刻削除を可能に」事業者への責任強調

自民党の逢沢一郎氏は、SNS事業者の責任を明確にする必要があるとし、「偽情報については、即刻削除できる制度設計が重要だ」と主張。つまり、情報発信の自由よりも、“有害情報”の封じ込めを優先すべきだという立場だ。

一見すると、選挙の公正性を守るための当然の措置にも思えるが、どこからどこまでが「偽情報」なのか、判断基準は極めて曖昧だ。事業者が“自主判断”で削除に動けば、言論封殺と紙一重になる恐れがある。

【立憲民主党】「ファクトチェックの仕組みを」だが…“誰が”正義なのか

立憲民主党の大串博志氏は、他国の事例を挙げながら「第三者によるファクトチェック制度が必要だ」と述べた。アルゴリズムによって極端な意見が拡散される現状を問題視し、「事業者の責任も非常に大きい」と指摘した。

だが、ここで忘れてはならないのは、「第三者のファクトチェック」が絶対的な真理とは限らないという事実だ。現に、過去にはファクトチェック団体そのものが偏向的だとして訴訟沙汰になった事例も海外では存在する。

さらに、“AIによる真偽判定”が導入されつつあるが、その根拠となるアルゴリズム自体がブラックボックスであり、開発者の思想やバイアスが反映されるリスクもある。

【国民民主党・維新】慎重論も台頭 “規制は検閲につながる”

日本維新の会の青柳仁士氏は、「表現の自由は、社会全体の利益と調和させて考えるべきもの」として、技術進歩に即した規制の必要性を語る一方で、過剰な介入を避ける姿勢も見せた。

一方、国民民主党の古川元久氏は、SNS規制に対して強い警戒感を示し、「検閲になりかねない」と指摘。「デジタル時代の人権」という観点から、改憲案に“事業者の責任”を明記することも提案した。

この「人権」というキーワードは重い。戦前・戦中の日本では、戦争遂行のために政府が報道や出版に厳しい言論統制を行い、国民の多様な声は封じ込められた。今、私たちは同じ過ちを繰り返していないか。

【技術と民主主義】AI時代の言論空間に警鐘を

SNSは、国民一人ひとりが声を上げ、意見を発信できる希有な場だ。それを「規制」しようとする動きが出るたびに、「誰が情報の正誤を決めるのか」という根本的な問いが浮かび上がる。

仮にAIが判断するとしても、それを作ったのは人間であり、完全中立なAIなど存在しない。むしろ、都合の悪い意見を「偽情報」として排除する口実として使われれば、それこそが民主主義の危機だ。

本当に必要なのは、“規制”ではなく“教育”だ。国民が自らの判断で情報を取捨選択できるリテラシーを持ち、多様な情報の中から自分なりの真実を探す姿勢こそが、民主主義の根幹を守る道ではないだろうか。

過去から学び、未来に警鐘を

SNS上の偽情報対策はたしかに急務かもしれない。しかし、「正しさ」を国家や一部の権力者が決めるようになったとき、私たちの自由はすでに侵されている。太平洋戦争時の言論統制がそうであったように。

選挙の公正さを守るために必要なのは、即刻削除でも、AI判定でもない。必要なのは、健全な議論ができる言論空間をいかに保つか。そのためには、規制ではなく、国民一人ひとりの判断力と責任感を育てる環境整備こそが求められている。

参考サイト

<a href="https://www.sankei.com/article/20250503-UYZVVEKL4ROTLJV6YVLFMRK3AY/" target="_blank" rel="noopener" title="">選挙時のSNS偽情報対策をNHK番組で議論、自民「即刻削除」立民「ファクトチェック」</a>