条約より先に検証を──「パンデミック条約」大筋合意の裏で問われる“あのとき”の総括

世界保健機関(WHO)が取りまとめを進めてきた「パンデミック条約」。その条文案が4月12日、大筋で合意された。コロナ禍を経て、「次」に備えるための国際的な取り組みとして注目されている。WHOは来月の年次総会での正式な採択を目指しているが、果たしてそれで十分なのだろうか。

今、問われているのは――「その前に、私たちは本当にコロナの教訓と向き合ったのか?」という根本的な問題だ。

公平な医療体制を目指す「条文案」

条約案には、感染拡大を抑え込むための国際協力や、医療資源の公平な配分を実現するための仕組みが盛り込まれている。具体的には、

- 各国が感染対策の行動計画を策定すること

- 特に途上国でのワクチンや治療薬の生産体制を支援すること

- 病原体の情報を迅速に共有する国際的な枠組みの新設

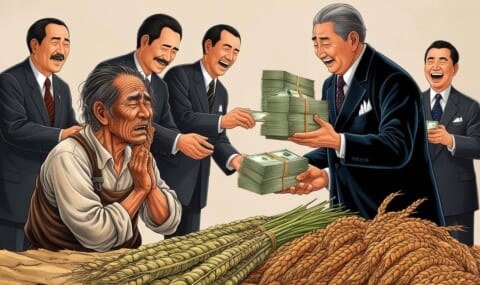

- 製薬企業が、開発した製品の10%をパンデミック時にWHOへ無償提供する義務

などが主な柱だ。

感染症の拡大は国境を選ばない。だからこそ、国際的な連携の重要性は誰もが認めるところだろう。だが、こうした新たな取り組みに対し、「少し立ち止まって考えるべきではないか」と感じる人も少なくない。

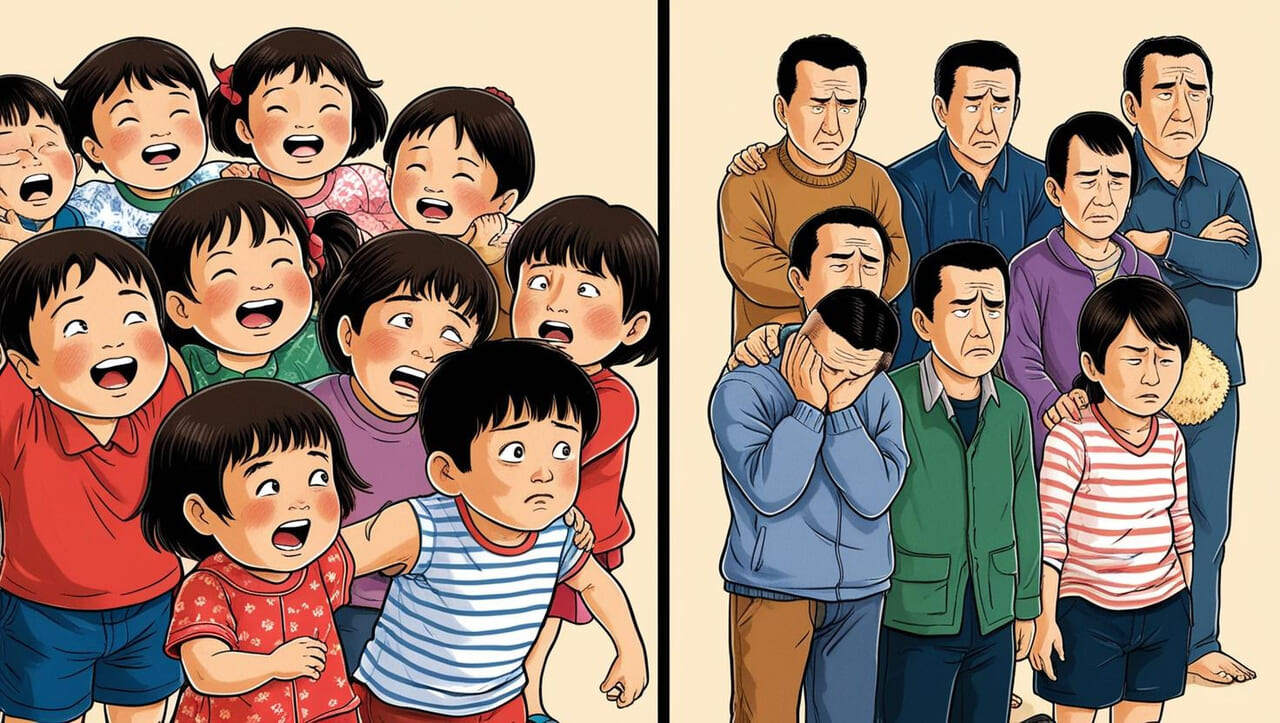

“あのとき”の混乱はもう過去のこと?

コロナの初動では、世界中が右往左往した。マスクが足りない、検査が間に合わない、ワクチン予約は大混乱。日本では休校や営業自粛、移動制限、過剰とも言える措置が続いた一方で、「やりすぎだったのでは」との声や、「もっと早くやるべきだった」という指摘もあった。

必要な対応とそうでなかったもの。正しかった判断と、誤った判断。それをきちんと整理しないまま、新しいルールだけを作るというのは、果たしてどうなのだろうか。

「検証と反省が置き去りにされたまま、未来の約束を交わすのは順序が逆では?」という疑問の声は、医療関係者や政策現場、そして多くの市民からも聞こえてくる。

米国は不参加、日本は支持の立場

こうした条約の枠組みづくりに対し、アメリカは協議から距離を置いている。トランプ政権時代に離脱を表明し、現在も復帰の兆しは見えていない。一方で、日本は交渉に前向きに関わっており、政府は「主権や人権への配慮は条文に盛り込まれている」として、国内での批准に向けた準備を進めている。

テドロス事務局長は「この条約は、次の世代を守るために必要だ」と語るが、その言葉が真に重みを持つためには、「今の世代が何を間違え、何を正しくできたのか」を曖昧にしてはいけないはずだ。

“信頼”をつくるために

今回の条文案には、WHOの権限強化や国際機関への製薬データの共有義務といった内容も含まれており、一部からは「各国の主権や企業の知的財産権が脅かされるのでは」といった懸念も出ている。

新たな国際ルールが生まれるとき、そこで最も重要になるのは“信頼”だ。だが、その信頼を築くには、「自分たちの失敗や過ちにもきちんと向き合う姿勢」が不可欠だろう。

コロナ禍では、国も自治体も、医療現場も市民も、苦悩しながら対応してきた。その経験を無駄にしないためにも、「過ちを繰り返さない」という約束は、まず“過ちを認めること”から始まる。

未来の条約、過去の教訓

パンデミック条約は、間違いなく重要な一歩だ。しかしその一歩を正しい方向に踏み出すためには、足元をもう一度見つめ直す必要がある。

「あのとき、何が足りなかったのか」「どんな決定が混乱を招いたのか」「誰が声を上げ、誰が黙っていたのか」

そうした検証があってこそ、「次に同じ失敗をしない」という約束が、未来を守る現実的な力になる。

条約をめぐる議論が続くなか、私たちが本当に問うべきは「ルール」そのものではなく、「ルールを生むにふさわしい社会になったかどうか」ではないだろうか。