中国の尖閣諸島調査船活動に日本が強く抗議 国際法違反を指摘

沖縄県・尖閣諸島周辺で中国の海洋調査船が活動していたことが確認され、日本政府は即座に抗議を行った。中国側はこの活動を「完全に主権の範囲内」と主張しているが、日本側はこれを強く非難し、国際法違反であることを明確に示した。

中国の「主権」主張と日本の即時対応

5月11日、沖縄県・尖閣諸島周辺の日本の排他的経済水域(EEZ)内で、中国の海洋調査船がパイプ状の装置を海中に伸ばしている姿が目撃された。この調査船は日本側のEEZ内で活動しており、第11管区海上保安本部(那覇)は無線で活動中止を求めたが、調査船は無視し、その後日中中間線の西側へ移動した。

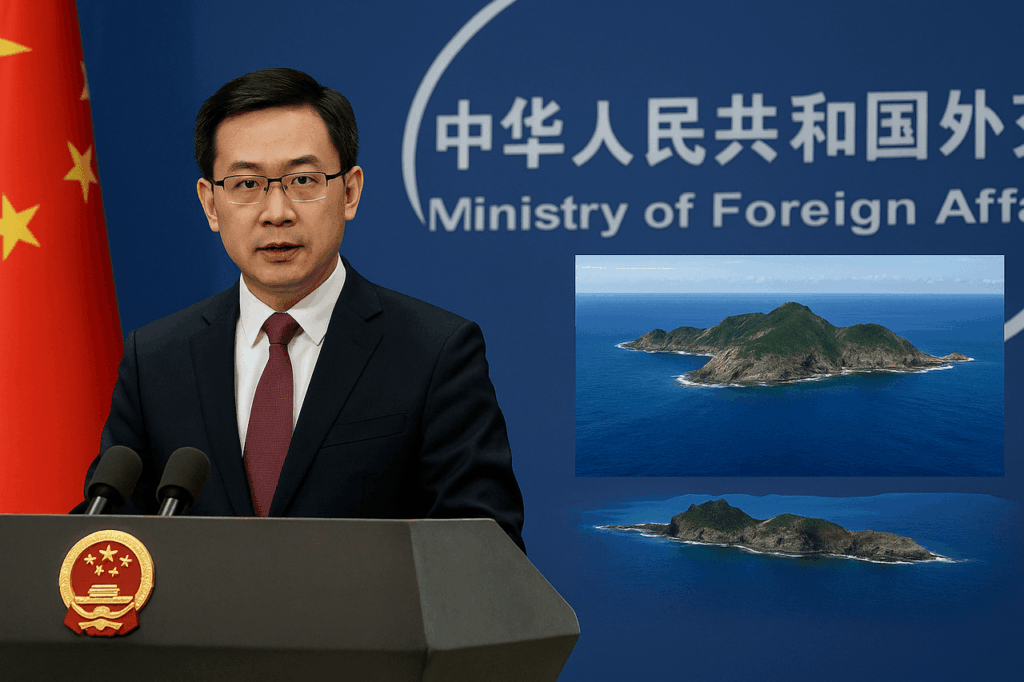

翌12日、中国外務省の林剣副報道局長は記者会見で、この調査船の活動が「中国の主権の範囲内」であり、「尖閣諸島は中国固有の領土である」と改めて主張した。しかし、調査の目的やパイプ状の装置の詳細については一切明かされなかった。

国際法違反の明白な事例

日本政府は、この中国の行動を明確に国際法違反と位置づけている。国連海洋法条約(UNCLOS)では、各国は自国の排他的経済水域(EEZ)における調査活動に主権的権利を持つと規定されており、他国がEEZ内での調査を行うには沿岸国の同意が必要だ。

中国の調査船は日本側の同意を得ずに活動しており、明らかに国際法に反する。これに対し、日本政府は外交ルートを通じて中国に厳重抗議を行うと同時に、国際社会に向けても今回の違法行為を強調し、中国の行動に対する理解と支持を求めている。

中国の「固有の領土」主張は歴史的事実に反する

中国は尖閣諸島を「中国固有の領土」と主張しているが、この主張には歴史的・法的根拠がない。尖閣諸島は1895年、当時の大日本帝国政府が無主地であったこの島々を正式に領有し、その後も継続的かつ平和的に支配を続けてきた。

一方、中国が尖閣諸島の領有権を初めて主張したのは1970年代に入ってからであり、それも尖閣諸島周辺での海底資源の存在が確認されてからのことだ。歴史的事実を無視した中国の主張は、国際社会からも信頼を失いかねない。

海洋進出を続ける中国の狙い

今回の調査船活動は、単に一つの事例に留まらない。中国は南シナ海でも、人工島の建設や軍事拠点化を進め、他国の排他的経済水域における違法活動を繰り返している。これらの行動は「九段線」などの中国独自の主張を根拠にしており、国際法に基づく秩序を無視している。

日本近海においても、中国は尖閣諸島周辺の活動を強化している。2022年には、中国海警局の船が尖閣諸島周辺で過去最多となる334日間にわたり活動を続けた。これに対し、日本は海上保安庁の監視を強化し、違法活動に即座に対応する体制を整えている。

国際社会と連携し中国の違法行動に対抗を

日本政府は今回の事例を通じて、中国の違法行為を国際社会に広く伝え、共通認識を持つことが重要であると認識している。アメリカ、オーストラリア、東南アジア諸国など、自由で開かれたインド太平洋を目指す国々と連携を強化し、中国の違法行動を抑制する必要がある。

また、日本国内でも海上保安庁の巡視船や自衛隊の監視体制を強化し、中国の違法行動に即座に対応できるよう、万全の体制を整えることが求められる。

国際秩序と平和を守るために

中国の尖閣諸島周辺での調査船活動は、国際法に基づく日本の主権を侵害するものであり、断じて容認できない。日本は国際社会と協力し、自由で開かれた海洋秩序を維持しなければならない。

中国が力による現状変更を目指す中で、日本は毅然とした対応を取り続ける必要がある。これは日本だけでなく、インド太平洋地域全体の平和と安定を守るためにも重要である。