沖縄県警は、不同意性交致傷の疑いで、沖縄タイムス社の30代男性社員を3月末に那覇地検へ書類送検した。被害を訴えたのは男性と知人関係にあった成人女性で、事件は昨年、県内で発生したとされる。県警は女性からの申告を受け、双方に事情聴取を実施。押収資料の分析なども進めた上で、刑事事件としての処理に踏み切った。

この男性社員は当時、報道記者として勤務しており、書類送検された後も容疑を否認している。不同意性交致傷は、刑法第178条第2項に基づく重大な性犯罪で、相手の同意なく性交を行い、かつ身体的・精神的に傷害を与えた場合に適用される。成立すれば、5年以上の有期懲役が科される重罪である。

この事件に関して、沖縄タイムス社の宮城栄作総務局長は「社員が書類送検されたことは承知している。誠に遺憾であり、厳粛に受け止めている。今後の手続きを踏まえ、厳正に対処する」とコメントしている。

自社社員による事件と報道のあり方

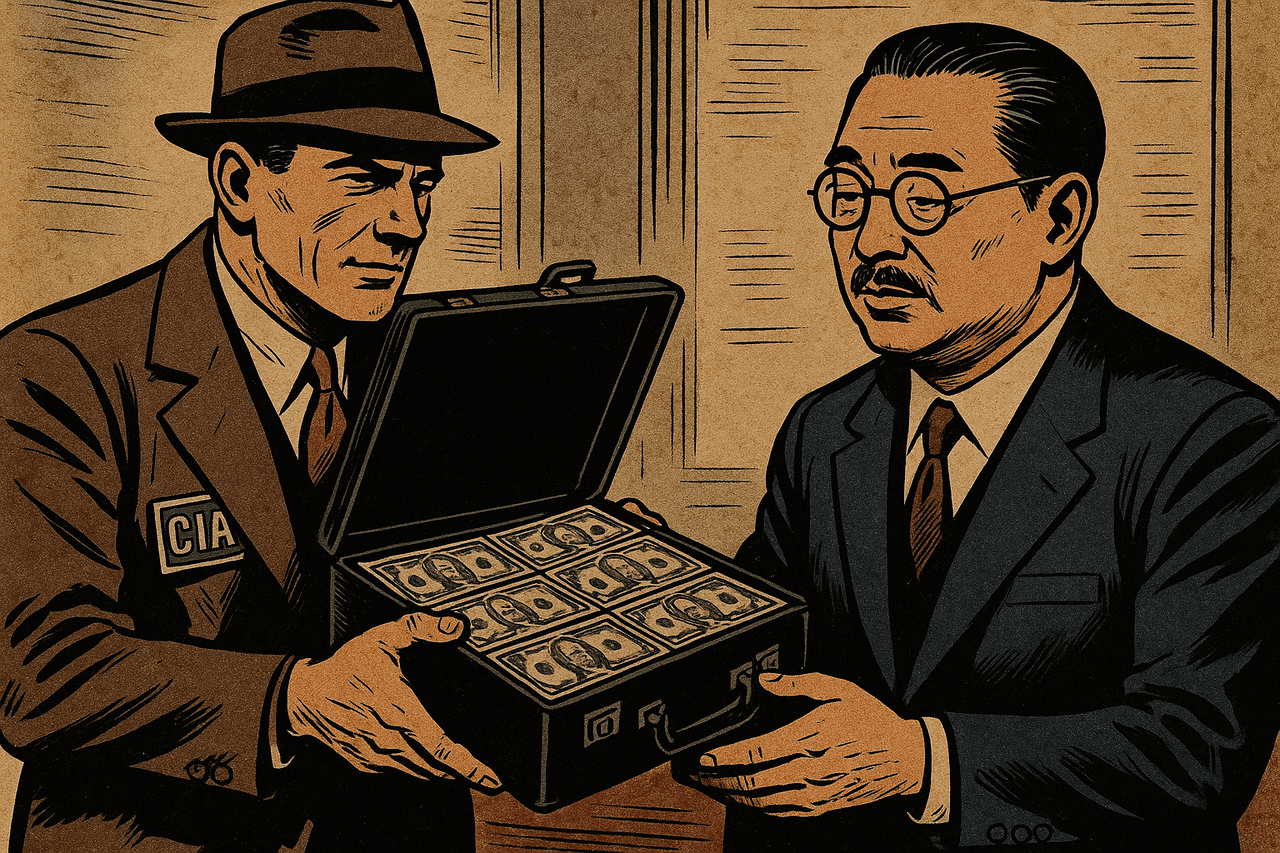

今回の事件をめぐっては、報道機関の姿勢にも注目が集まっている。沖縄タイムスをはじめとする県内のいわゆる“オールドメディア”は、在沖米軍関係者が関与する事件、特に性犯罪においては、過去に何度も厳しく糾弾する論調で紙面を飾ってきた。

米兵による不祥事が報じられた際、同社は社説で「人権を踏みにじる蛮行」「県民の怒りに火をつける愚行」などの表現で強く非難し、県民感情を代弁する形で抗議集会への動員やキャンペーン報道を展開してきた経緯がある。こうした一連の流れの中で、今回、自社の記者が同種の重大事件で捜査対象となったことについて、報道内容や紙面展開に違いが見られるのではないかという声も上がっている。

たとえば、事件の報道が警察発表から数日遅れて一部メディアで報じられた点や、当該社員の実名報道を行っていない点などは、米兵事件報道との比較で「扱いが軽いのではないか」「二重基準ではないか」という批判を呼び起こしている。

公平・中立の原則と信頼の回復

報道機関には、公正・中立を旨とする報道倫理が求められている。報道の自由は民主主義社会の根幹を成すが、その力を正しく行使するためには、自らの不祥事に対しても、同様の厳しさをもって臨まねばならない。

読者や視聴者の多くは、過去の報道姿勢との比較を通じて、今回の事案に対する報道機関の対応の是非を見極めようとしている。仮に事件が米兵によるものだったとしたら、社説や特集記事が即座に組まれていた可能性があるが、今回は紙面での詳細な検証や論評が現時点ではほとんど見られない。

そのこと自体が、読者にとって「報道の公平性」に疑念を抱かせる要因となっているのは否定できない。公平な報道姿勢を守ることこそが、報道機関が社会的信頼を維持するための根幹である。

再発防止と組織改革の必要性

今回の事件に対し、沖縄タイムス社が社内でどのような再発防止策を講じるのかも問われている。性犯罪の疑いが持たれているのが報道記者であるという点で、取材対象や読者との信頼関係に与える影響は極めて大きい。記者職にある者は、相手のプライバシーや人権に対する理解と配慮が何よりも求められる立場である。

企業としても、社員教育の徹底、ハラスメント相談窓口の強化、内部通報制度の運用見直しなど、実効性ある改革が必要とされている。

また、今回の件はあくまで容疑の段階であり、司法の判断を尊重すべきではあるが、報道機関であるからこそ、被疑者が自社社員であったとしても過度な配慮を排し、あくまでも事実に基づいた正確かつ公平な報道を貫くことが求められる。

被害者保護と社会の責任

性被害に関しては、被害者が声を上げること自体が極めて困難であり、社会全体がそのことを理解し、支援体制の整備を進めていくことが不可欠である。今回、被害を訴えた女性が実名で出ることなく警察に申告できたのは、一定の制度整備と捜査機関の配慮があってこそであり、今後も被害者保護と司法手続きの両立が求められる。

報道機関には、こうした性被害を受けた人々の声を丁寧に拾い上げるとともに、自社内の事件であっても同じ姿勢を保つことが期待される。報道は「社会の公器」としての責任を果たすためにも、ブレない軸を持ち続ける必要がある。

今後の焦点

今後、那覇地検がどのような判断を下すかに注目が集まる。起訴の可否、そして法廷での事実認定によって、この事件はさらに公的な評価を受けることになる。

そして、報道機関としての沖縄タイムスが、この事態にどう向き合い、組織としての透明性と責任をどのように果たしていくのか。その対応が、県内外の読者の信頼を左右することになるだろう。

公平性と説明責任を欠いた報道は、報道機関にとって致命的である。自らの襟を正し、誰に対しても同じ目線で事実を伝える姿勢こそが、報道の原点である。