JAと農水省が握る“コメ価格”の鍵:構造的癒着が招いた市場の歪み

日本の食卓を支えるコメ。その価格が高止まりし続け、庶民の負担感が増している。政府は備蓄米の放出を進めているものの、なぜ市場価格は思うように下がらないのか。その背景にあるのが、全国農業協同組合連合会(JA全農)、農林水産省、そして自民党の農林族議員という、いわゆる「農政トライアングル」の存在だ。元農水官僚でキヤノングローバル戦略研究所の山下一仁氏は、この三者の結びつきが価格形成を歪め、改革を妨げていると警鐘を鳴らす。

備蓄米は放出されているのに、なぜ価格は下がらない?

現在、政府は米価抑制のため備蓄米の放出を進めているが、消費者価格にその影響はほとんど見られない。実はこの備蓄米の大半を買い付けているのがJA全農だ。ところがその後の流通段階で、JAが意図的に卸売業者への販売を渋っている可能性があるという。これにより、実質的な市場供給量が増えず、結果として価格が下がらないのだ。

農水省もこれを「流通の停滞」と説明しているが、精米や輸送といったインフラの確保は既に構築されているはずで、山下氏は「詭弁に過ぎない」と批判する。本音は「米価を下げたくない」という一点に尽きるのだ。

JAの強すぎる影響力とその背後の政治力学

備蓄米の流通において、農水省はJAに対し精米された状態での販売を原則として求めている。通常であれば、卸売業者が玄米を仕入れて精米し、消費者のニーズに合わせた商品として販売するのが自然な流れだが、JAはその過程を支配している。

実際、卸売業者に対するJAの販売価格は60kgあたり2万6000円とされており、これは「平成の米騒動」と呼ばれた1993年の大不作時期をも上回る水準だ。さらに今年産の米についても、JAは農家に対して2万3000円の価格を早々に提示した。ここから価格を下げれば、農家の信頼を失い、翌年以降の集荷が滞る可能性があるため、JAとしては後戻りができない。

兼業農家を維持する構造的な理由

日本の農業構造は、今なお零細な兼業農家に大きく依存している。これらの農家は、本業の給与で生活費をまかないながらコメを生産し、その売上はJAバンクに預ける。JAはその預金を資金源として強固な経済力を維持し、金融、保険、流通などの分野でも巨大な影響力を持つようになった。

さらに、兼業農家の数はそのまま選挙での票数につながる。農家の戸数が減ればJAの政治的影響力が低下し、支援を受ける自民党農林族にも不利に働く。農水省も、農家の減少により自らの政策実行力や予算要求力が弱まることを懸念している。

“敵”から“共闘”へ変化した農政の力学

かつては構造改革を掲げて対立していた農水省とJAが、今では暗黙の連携関係にあるという。JAは農家の生活を守ることを建前に高いコメ価格を維持し、農水省はその流れに乗って既存構造を温存する。これに自民党農林族も加わることで、改革はますます遠のく。コメが消費者に届くまでに複数の経路を経る構造も、価格高騰の一因になっている。

「水田利活用」という名の減反政策と補助金構造

政府は毎年約3500億円を投じて、水田を米以外の作物に転用する「水田利活用」策を進めている。これは実質的な減反政策の継続であり、コメの供給量を制限し価格の高止まりを支える仕組みだ。

仮にこの補助金を撤廃し、全国で米作付を再開すれば、年間1700万トンの増産が見込める。その分価格は下がり、海外市場でも価格競争力が出てくる。国内で消費しきれない分は輸出に回せばよい。だが、こうした大胆な改革には、零細農家の統合や大規模化が不可避であり、JAや農林族の票田維持には逆行する。誰もその口火を切りたがらない。

問われる“全体の奉仕者”としての役割

山下氏は、農水省が「JAのための役所」となっている現状を批判し、日本国憲法第15条第2項が定める「全体の奉仕者」としての公務員のあり方に反していると語る。

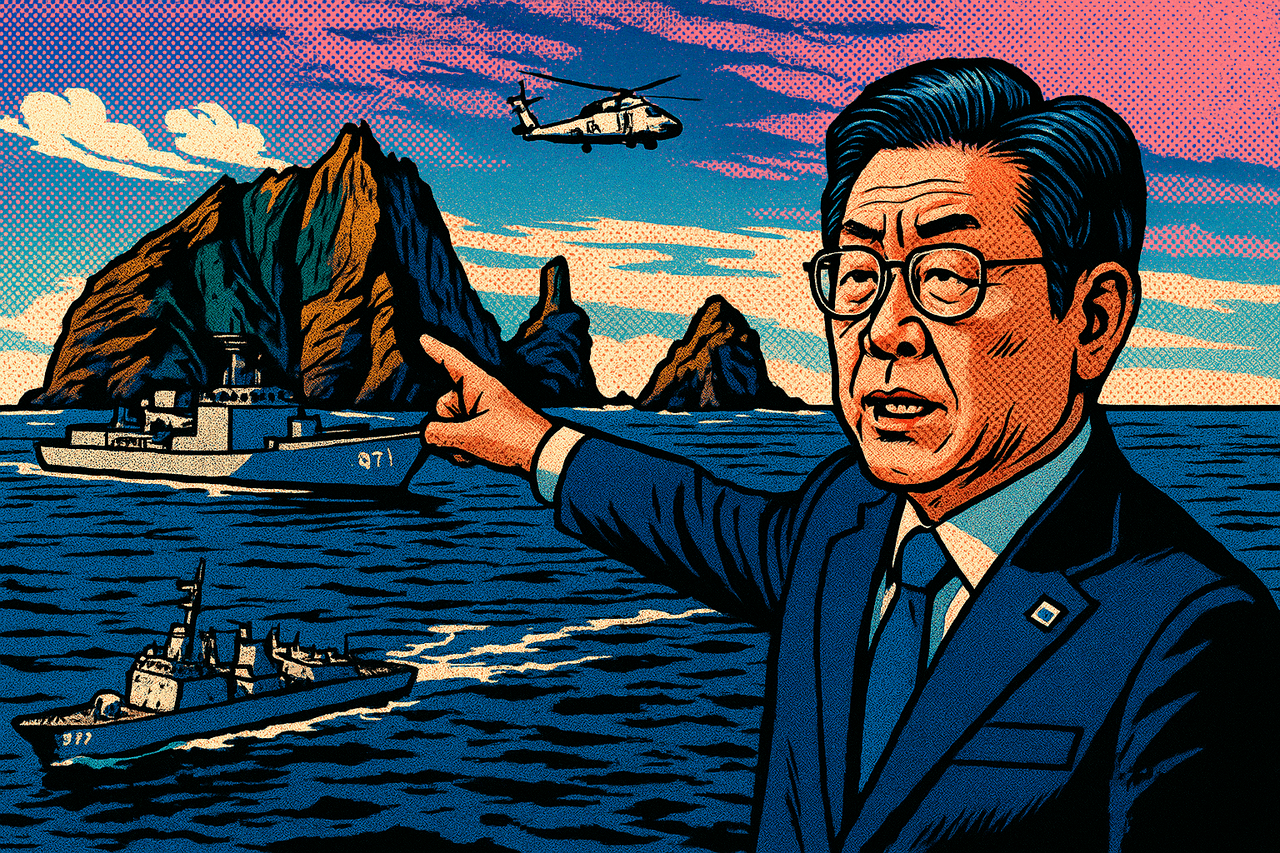

農政の再構築には、単に米価を下げるという対処療法ではなく、既得権益の構造に正面から向き合う覚悟が必要だ。新たに農水大臣に就任した小泉進次郎氏は、かつてJAによる資材価格の高さを問題提起した人物でもある。彼が今後どこまで踏み込んだ改革を進められるか、注目が集まる。

ネットの反応

「JAが米を“止めてる”って話、まさに利権の構造そのものだろ」

「卸売業者や消費者のことなんか眼中にないように見える」

「備蓄米の9割をJAが買ってる時点で“市場”じゃない」

「減反に3500億?国民が高い米を買わされてるのは税金の二重払いじゃないか」

「コメの価格って、実は自由に動いてないんだな…」