- Home

- 記事, オーバーツーリズム, 報道・ニュース

- それでもお米は高い?」JA山形の広告に賛否分かれる 米価高騰の背景と消費者の視点を解説

「それでもお米は高いと感じますか?」JA山形の広告が波紋──米価高騰の背景と構造的課題を探る

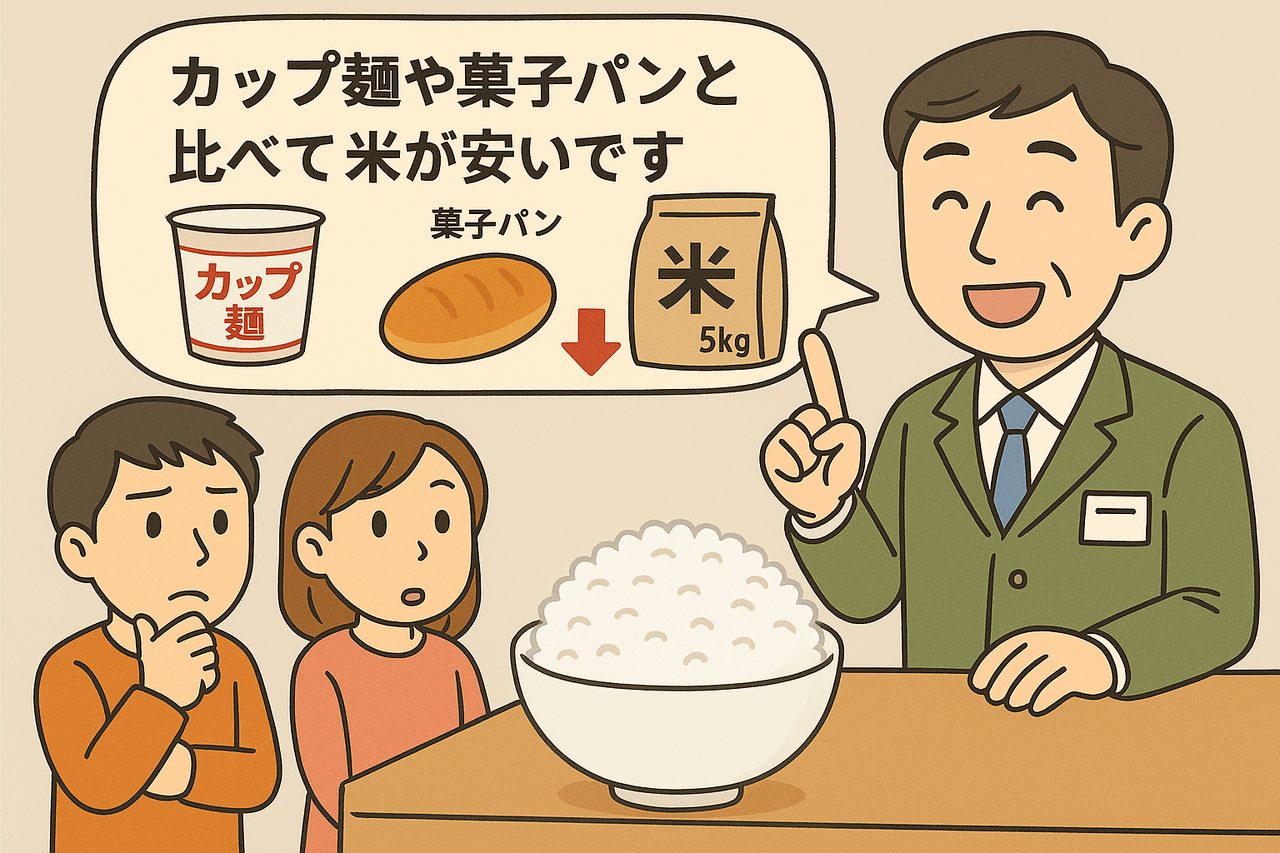

2025年4月、JA全農山形が地元紙に掲載した意見広告「それでもお米は高いと感じますか?」が、SNS上で議論を呼んでいる。この広告では、米一杯の価格を約49円とし、菓子パンやカップ麺、ハンバーガーといった他の食品と比較し、米の価格が適正かどうかを問う内容だった。しかし、この表現に対し、「米価を正当化しようとしている」「中間業者が利益を得ている」といった批判の声が消費者の間で相次いだ。

JA全農山形の担当者は、「生産者や消費者、それぞれの立場で、適正価格について考えるきっかけにしたかった」と広告の意図を説明し、「現在の価格を正当化するものではない」と強調している。しかし、SNS上では「米価を下げる努力を放棄しているのか」「米価を釣り上げた元凶ではないか」といった声が飛び交い、広告のメッセージは期待とは異なる形で消費者の感情を逆なでしている。

米価高騰の背景にある複雑な要因

コメの価格が高騰している背景には、いくつかの要因が重なっている。まず、2023年の猛暑と少雨により、主要産地でのコメの生産量が減少し、品質も低下したことが一因だ。これは市場に流通する食用米の供給量が減少し、価格が上昇する要因となった。また、コロナ禍からの経済回復に伴い、外食需要が急回復したことも価格を押し上げた。特に訪日観光客が増加し、和食人気が再燃したことで、コメの消費が活発化した。

さらに、円安やウクライナ情勢の影響で輸入小麦の価格が上昇し、代替品としてコメへの需要が高まったことも無視できない。小麦製品の価格が上昇する中で、相対的にコメが選ばれる機会が増え、需給バランスが崩れた。そして、流通段階での混乱も価格高騰を助長している。卸売業者が供給不足を見越してコメを買いだめし、これが市場に供給される量を減少させ、価格が安定しない状況を生んでいる。

農家と中間業者、消費者のすれ違い

消費者からは「中間業者が利益を得ている」との批判が上がるが、実情はそれほど単純ではない。流通業者もまた、高値での仕入れを強いられ、利益を確保するのは容易ではない。農家にとっても、価格高騰が必ずしも利益増につながっているわけではない。肥料や燃料の価格上昇で、生産コストが増加し、収益は圧迫され続けている。

また、JAが提示する買取価格が他の業者より低い場合、農家はより高値で買い取ってくれる業者に直接販売する傾向が強まり、JAの集荷量が減少する「JA離れ」が進んでいる。この現象は、農業の構造的な課題を浮き彫りにしている。農家が直販を選ぶことで、流通の透明性が失われることもある。

減反政策と備蓄米制度の影響

日本のコメ価格を取り巻く問題は、単なる市場原理だけでは説明できない。長年にわたって実施されてきた減反政策(生産調整)は、コメの生産量を意図的に抑え、価格を維持しようとするものだった。しかし、これが市場の自由な競争を阻害し、価格が高止まりする要因となっている。さらに、備蓄米制度もまた価格に影響を及ぼしている。政府は毎年一定量のコメを備蓄し、価格の安定化を図るが、近年では備蓄米の放出が価格を下落させるとの懸念から、放出が抑えられる傾向にある。このように、市場における自由な需給調整が阻害され、価格が硬直化している。

未来に向けた米価の適正化をどう進めるか

米価の安定と消費者負担の軽減を両立させるには、いくつかの施策が求められる。まずは流通の透明化と効率化だ。中間業者の役割や利益構造を明確にし、流通コストを削減する必要がある。また、農家の収益性を向上させるため、コスト削減や高付加価値商品の開発、直販ルートの拡大が重要だ。

一方で、消費者にはコメの価格構造や流通の実態について正確な情報を提供し、理解を深めてもらうことが求められる。コメの価格は単に「高い」「安い」という問題ではなく、生産から消費に至るまでの複雑な構造によって決まるものだ。

JA全農山形が投げかけた「それでもお米は高いと感じますか?」という問いかけは、消費者と生産者、流通業者の間で、米価の適正性についての対話を促すきっかけとなっている。この議論が、日本の農業政策や流通構造を再考する契機となることが期待される。