“2032年問題”に揺れる太陽光発電業界 政府が小規模業者再編へ舵切り

再生可能エネルギーの柱として導入が進められてきた太陽光発電。その業界に、今、大きな転機が迫っている。政府は今年度、発電事業者の再編に向けた新たな制度を立ち上げた。背景にあるのは、2032年度から順次終了していく「固定価格買取制度(FIT)」の存在だ。

FITが終わることで採算が取れなくなる小規模業者の“撤退ドミノ”が懸念されるなか、政府は事業の集約や大規模化を促し、再生エネの安定供給を維持しようとしている。「2032年問題」とも呼ばれるこの課題に、国はどう立ち向かおうとしているのか。

FIT終了と小規模業者の苦境

再エネ推進の切り札として2012年に導入されたFIT制度。国が定めた価格で再エネ由来の電気を20年間買い取る仕組みで、導入当初の太陽光発電の買取価格は1キロワット時あたり40円前後と、現在の4倍近い高水準だった。

この高価格に目をつけた小規模事業者が続々と市場に参入し、開始から5年で47万件以上の設備が導入された。全体の発電量で見ると、国内の電力供給の3〜4%を占めるに至った。

しかし、FITの買取期間は原則20年。早期に参入した事業者ほど、その終了時期が近づいている。さらに、太陽光パネル自体も寿命が20~30年とされており、機器の老朽化と制度の終了が重なる2030年代は、まさに「撤退ラッシュ」のタイミングと重なる。

“細切れ業者”が9割、事業の集約急務に

現在、太陽光発電の設置業者のうち、出力10〜50キロワット程度の小規模事業者が9割を占めている。いわゆる「低圧案件」と呼ばれる規模で、初期投資も比較的少なく、参入障壁が低かった。

だが、FIT終了後は売電価格が市場価格に移行する見通しで、収益が一気に下がる。更新に必要な機器の交換費用や、メンテナンス費の負担が重くのしかかるなか、撤退を選ぶ業者も少なくない。

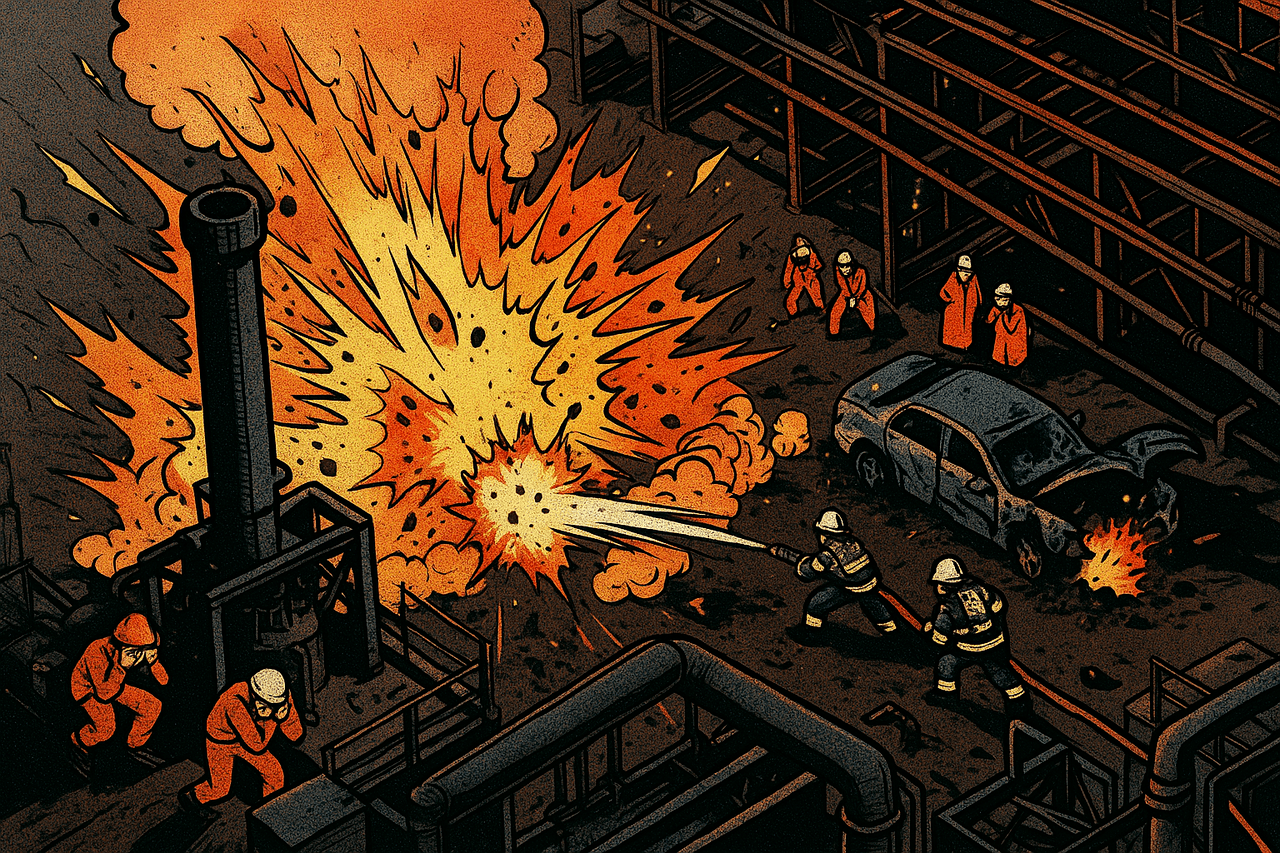

その結果として、山間部や地方に設置された無数のパネルが放置され、環境問題に発展する可能性もある。政府も「国民負担で支援してきた制度が終わった途端、産業廃棄物になるのは許されない」と警戒を強めている。

新制度で“大規模事業者”を育成

こうした事態に備えて、政府は2025年度から「太陽光適格事業者制度」をスタートさせた。

新制度では、発電能力5万キロワット以上などの条件を満たす事業者を「適格」として認定。地元説明など手続きの簡略化や、事業承継時の情報公開などで支援し、業者間の統合・再編を後押しする。

つまり、撤退を検討する小規模業者が「適格事業者」に事業を引き継ぎやすくし、太陽光発電の運営を持続可能な形に移行させようというわけだ。

太陽光の将来、地域との共存がカギ

一方で、太陽光発電の普及に伴い、地域住民との摩擦も表面化している。急峻な山肌に広がるメガソーラー、伐採された森林跡地に並ぶパネル群──。景観の悪化や土砂災害リスクへの不安から、設置に反対する声も増えている。

すでに各地で、条例によって設置を規制する動きが広がっており、政府としても地域との合意形成が欠かせない段階に入っている。

再エネの未来は、単に数を増やすことではなく「地元との共生」と「信頼の再構築」が問われる時代に入っている。

再エネの柱として再構築できるか

政府は、2040年度までに電源構成のうち再エネの比率を4〜5割まで引き上げる方針を掲げており、その中核を担うのが太陽光だ。単独でも22~29%の構成比を目指している。

しかし、その達成には制度だけでなく、技術革新、地域の理解、そして何より「撤退させない仕組み」が不可欠だ。

今回の新制度は、単なる再編ではなく、再エネ政策そのものの正念場とも言える。大量導入時代の“ツケ”をどう整理し、次の世代のエネルギー基盤をどう築いていくのか。国の対応力と、業界の再起が試されている。