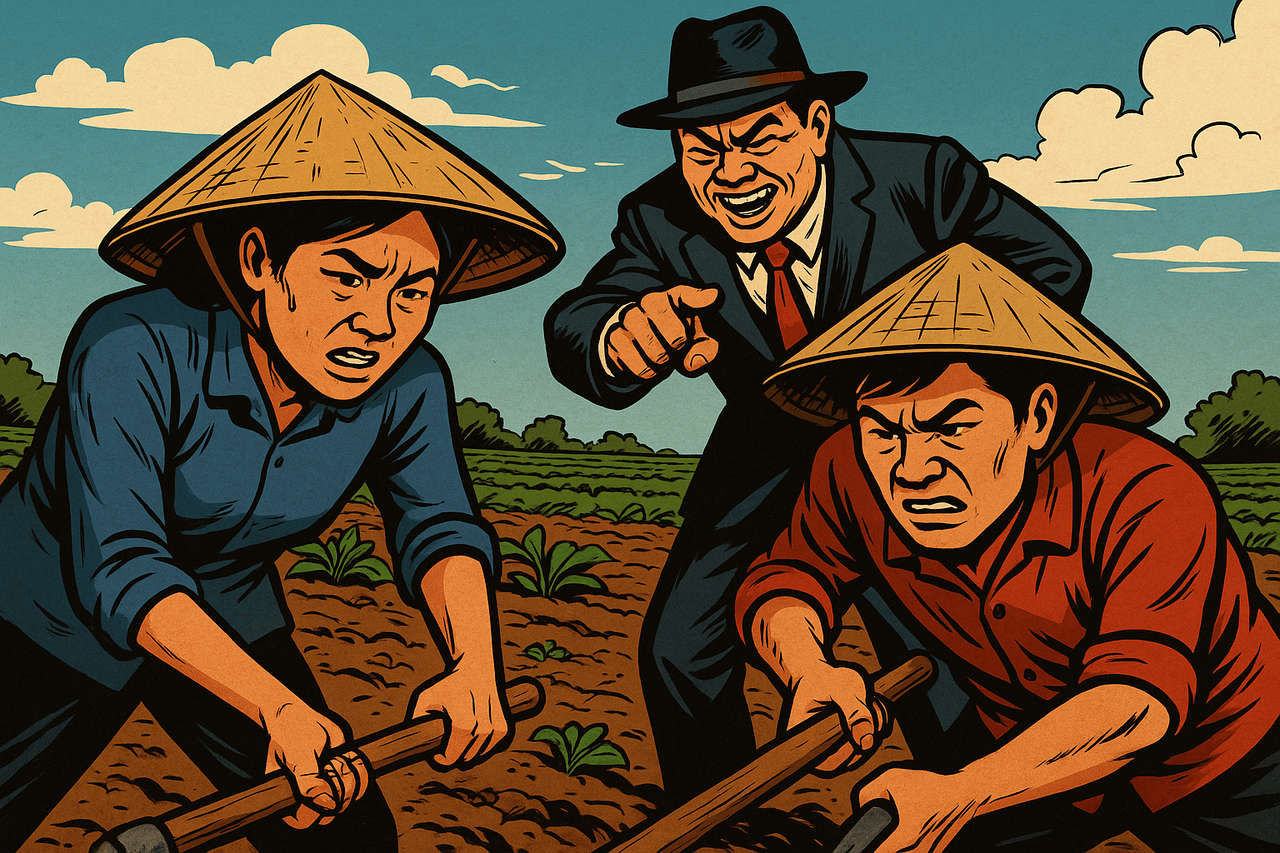

フジテレビを巡る一連の問題において、大株主である米国の投資ファンド、ダルトン・インベストメンツが2025年2月3日付で、日枝久・取締役相談役の辞任を求める書簡をフジ・メディア・ホールディングス(FMH)に送付しました。この書簡では、日枝氏が取締役会に対して「完全な支配力と影響力を保持している」と指摘し、企業統治の「機能不全」を厳しく批判しています。特に、「なぜ1人の独裁者が40年近くも、この巨大放送グループを支配することが許されてきたのか」との問いかけがなされています。

日枝氏は約40年にわたりフジテレビの経営陣に在籍し、現在はFMHの取締役相談役を務めるほか、フジサンケイグループの代表としてもその影響力を保持しています。その長年の支配体制が、今回の米ファンドからの強い批判を招いているのです。

フジテレビの経営体制は、一般的な上場企業とは異なり、フジサンケイグループという実質的な支配機構が存在します。この構造の中で、日枝氏はグループ全体の代表として、FMHの取締役相談役を兼任し、長年にわたり実質的な最高権力者として君臨してきました。このような権力の集中が、株主や視聴者への説明責任を後回しにし、経営の硬直化を招いているとの批判が高まっています。

特に、2017年に日枝氏が会長職を退任し、取締役相談役としてグループに残留した後も、その影響力は衰えることなく、経営陣や現場の意思決定において日枝氏の存在が常に意識されているとされています。その結果、現場の柔軟性やチャレンジ精神が損なわれているとの声も少なくありません。

また、フジテレビの役員陣の多くが早稲田大学や慶應義塾大学の出身で占められていることも指摘されています。このような同質性が、経営の多様性や柔軟性を欠如させ、視聴者のニーズに迅速に対応できない要因となっている可能性があります。

さらに、フジテレビは過去に視聴率三冠王を誇っていたものの、近年では視聴率の低下に悩まされています。その原因として、経営陣の硬直化や視聴者の多様なニーズへの対応不足が挙げられています。特に、元SMAPの中居正広氏の女性トラブルへの対応で批判が集まる中、その遠因とみられるフジテレビの風土をつくった日枝氏の影響力が再び注目されています。

このような状況を受けて、ダルトン・インベストメンツは日枝氏の辞任を求める書簡を送付し、企業統治の改善を強く求めています。しかし、フジテレビの取締役会は日枝氏の辞任に言及せず、トップに居座り続ける姿勢を示しています。新社長の清水賢治氏は、取締役会への日枝氏の出席を認めつつ、発言内容や詳細は控えるとし、3月末を目途に第三者調査委員会の報告を待って全役員が出処進退を判断するとの見方を示しています。

このような状況は、フジテレビのガバナンス機能が著しく形骸化しているとの指摘を招いています。フジテレビが再生を果たすためには、経営の透明性を高め、視聴者目線に立った番組作りを復活させる必要があります。次世代のリーダーがどのようにこの遺産を引き継ぎ、変革を進めていくのかが問われています。