議会での野次やめませんか?小学1年生でも分かることですよ

- 2024/12/12

- 記事

議会は国や地域の方針を決定し、国民や市民にとって重要な政策を議論する場です。そのため、議会の運営は公正であり、慎重に行われるべきです。

しかし、実際には議場での「野次」がしばしば問題視されます。野次は、議会中継を通じて視聴する市民にも不快感を与え、政治に対する信頼感を損なう原因にもなります。議会で野次が飛ぶ背景とその影響、さらに改善策について考えてみます。

以下は、議会の答弁もまともに行っている前提で考えています。

なぜ議会では野次が飛ぶのか?

議会における野次は、主に以下のような要因によって生じています。

議論の熱中や感情の高まり

議会は政策や法案について意見が対立する場面が多く、議員が感情的になることがあります。こうした中で、議論の流れに対する不満や異議を即座に表現する手段として、野次が利用されることがあります。

議会文化としての慣習

一部の議会では、野次が「議論を活性化する手段」として長い間認識されてきた歴史があります。そのため、野次が議会活動の一環であると捉えられ、軽視される傾向があります。

発言の抑止や挑発の意図

特定の議員が発言する際に野次を飛ばすことで、その議員の主張を妨害しようとする意図もあります。これは議会の秩序を乱す行為であり、本来の議論の目的から逸脱したものです。

権威や立場の誇示

野次は時に、自分の存在感を示し、相手に対して優位性を誇示するために使われることもあります。

インターネットライブ中継と野次の影響

近年では議会の様子がインターネットでライブ中継や録画で公開される機会が増え、国民や市民が議論の内容を直接目にすることができます。

しかし、野次が頻繁に飛ぶ場面では、発言者の声が聞き取りにくくなり、議論の本質が伝わりづらくなるという問題があります。

たとえば、ある議員が重要な政策について説明している最中に激しい野次が飛び交うと、視聴者は発言内容を正確に把握できません。

これにより、議会中継の意義が薄れ、市民が政治を正しく理解する機会が損なわれます。

また、野次の内容が下品である場合には、視聴者に対して不快感を与え、議会全体の品位が低下する結果を招きます。

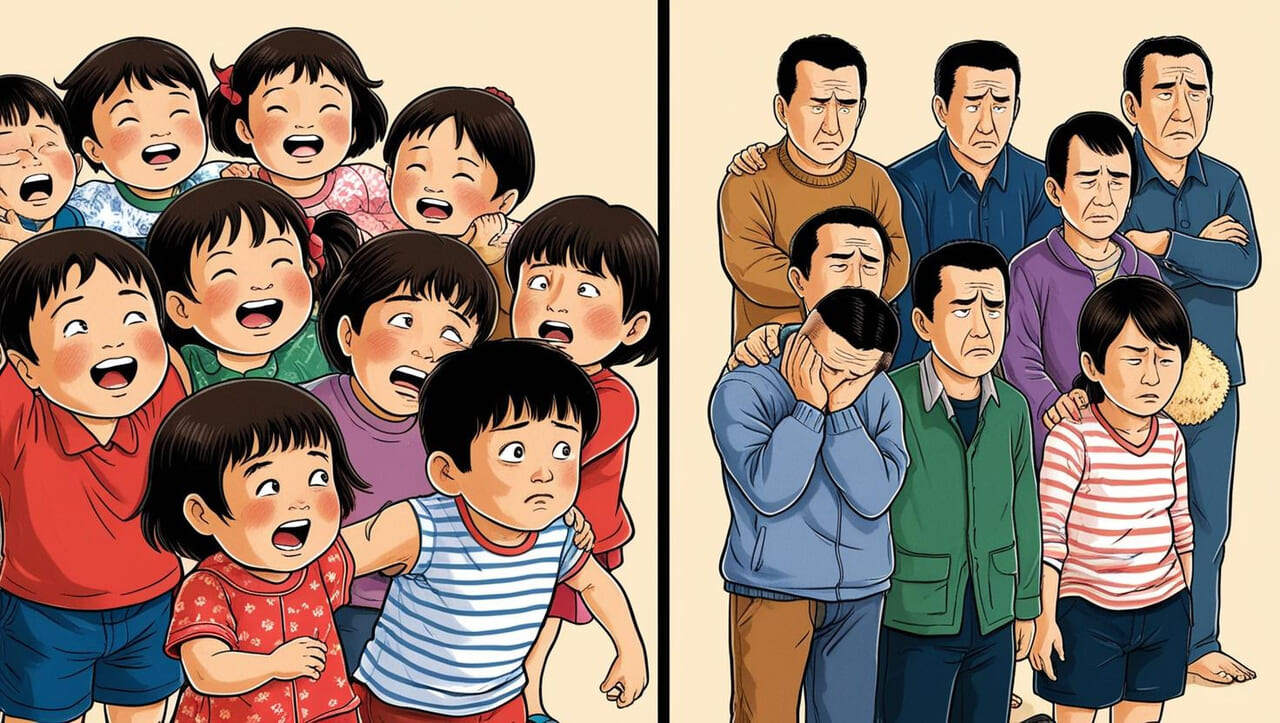

さらに、議会は子どもたちを含む幅広い世代が注目する場でもあります。「人が話しているときにおしゃべりをしない」というマナーは、小学一年生でも学ぶ基本的なルールですが、議会でそのルールが守られていない姿は、次世代に悪影響を与える可能性があります。

政治家が国民の代表として模範を示すべき立場である以上、このような振る舞いは改善が求められます。

野次の本質とその問題点

野次そのものは議会での議論を活発化させる側面もあるという主張もあります。

しかし、そのような野次は建設的な指摘やユーモアを伴うものであるという考え方もあると思いますが、ユーモアが必要なのか必要でないのかなどは主観的な考え方です。

野次を飛ばす人間にとっては、軽い議案なのかもしれませんが、そうでない人もいるのです。

そして、実際には議論を妨害し、相手を攻撃する目的で発せられる野次が大半を占めており、議会の秩序を乱す行為となっています。

加えて、野次は発言者に対して心理的な圧力をかけ、自由な意見表明を妨げる恐れがあります。

これは、民主主義の原則に反する行為であり、議会が持つべき「議論の場」という本来の役割を損ねる結果を招きます。

野次を無くすために必要な改善策

規則の強化と厳格な運用

野次を抑制するためには、議会内のルールを明確化し、秩序を乱す行為に対して適切な罰則を設けることが重要です。

たとえば、発言者の妨害を目的とした野次が確認された場合には、一定の警告や発言停止措置を取ることが考えられます。

教育と意識改革

野次を問題視する意識を議員自身が持つことが不可欠です。議会の場での振る舞いについて議員向けの研修を行い、建設的な議論を進めるためのマナーを徹底させる必要があります。

市民からの声を反映する仕組み

議会運営に関して、市民が意見を述べる場を設け、野次に対する批判や改善要望を議会に届ける仕組みを整備することも有効です。これにより、議員は市民の視線を意識した行動を取るようになるでしょう。

議会中継の品質向上

音声のクリアさや雑音除去を向上させる技術的な工夫を導入することも有効です。ただし、本質的な解決策は野次をなくすことそのものであるため、技術面だけでなく根本的な意識改革が求められます。

結論

議会における野次は、長年にわたって続く文化や慣習から生まれたものかもしれませんが、その多くは民主的な議論を妨げる行為であり、市民にとっても迷惑でしかありません。特に昨今のライブ中継によって議会の様子が公開される時代において、野次が及ぼす悪影響は一層顕著になっています。

「議会は国民の代表が集まる場であり、模範を示すべき場所である」という基本的な認識をすべての議員が共有し、秩序を守った上で建設的な議論を進める努力が求められます。そのためには規則の整備や意識改革が不可欠であり、これらを通じて信頼される議会運営を実現していくべきです。