「戦争になれば、日本は琉球人を虐殺する」――。

そんな衝撃的な主張をSNS上で展開するのは、アメリカ・ハワイ出身で自称「琉球人」を名乗るロバート梶原氏だ。X(旧Twitter)や中国のSNS「微博(ウェイボー)」を通じて、日本政府による沖縄県民避難計画を“差別政策”と決めつけ、中国語で独立を煽る投稿を繰り返している。

このような情報発信が個人の妄言で終わらないのは、それを後押しする大国・中国の存在が背景にあるからだ。

SNSで拡散される「琉球独立」

中国語で拡散される独立論の数々。そこには、意図的に編集された歴史とプロパガンダが渦巻いている。

実際、中国国内のSNSでは「琉球人は中華民族の一部であり、沖縄は中国に返還されるべき」といった投稿が見られ、こうした情報の発信に少なくとも200以上の“工作用アカウント”が関与していると指摘されている。

中国政府系メディアも「琉球問題は国家統一と安全保障に関わる」と報じており、単なる言論活動では済まされない国家ぐるみの動きが伺える。

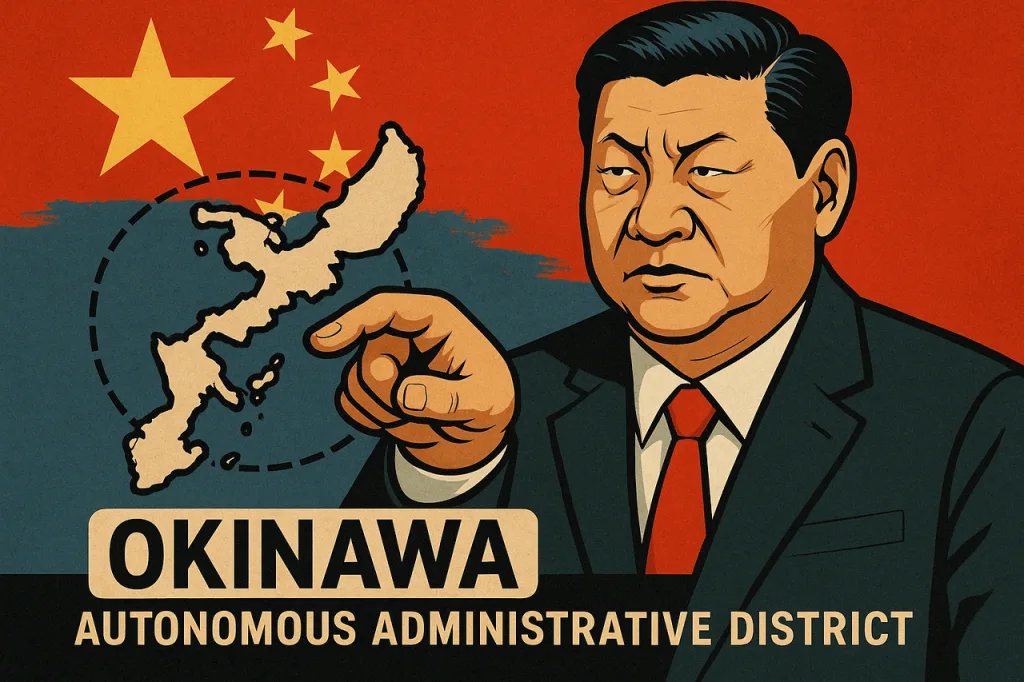

「自治特別区化」の構想も

注目すべきは、中国の一部の学者や研究機関が「琉球自治区」なる構想を公然と議論している点だ。大連海事大学では「琉球研究センター」の設置が計画され、2023年には「琉球の非武装中立化」「米軍基地の撤去」を訴える論文も発表されている。

中国が香港や新疆ウイグル自治区で導入した「一国二制度」に倣い、「沖縄に高度な自治を与える」形で日本からの分離を狙っている可能性も否定できない。

矛盾する“独立支持”

ロバート梶原氏の言動にも中国政府の影響が色濃く見て取れる。彼は沖縄の独立を主張する一方で、新疆ウイグル自治区やチベット、香港といった中国の他の少数民族地域での独立運動には沈黙を貫いている。

このダブルスタンダードは、中国が沖縄を「反日カード」として都合よく利用している証左でもある。

狙われる“沖縄世論”

こうした工作はSNSや学術だけでなく、沖縄県内の一部団体や市民運動にも浸透しつつある。県内では以前から基地反対運動が活発だが、その一部が中国の主張と重なる部分を持つことが注目されている。

特に「米軍基地の全面撤去」「日米安保破棄」「自治権の強化」といったスローガンは、中国にとって沖縄を日本から切り離すための“願ってもない土壌”だ。あたかも“内側からの解体”を促すような世論形成が進んでいる。

日本政府の対応

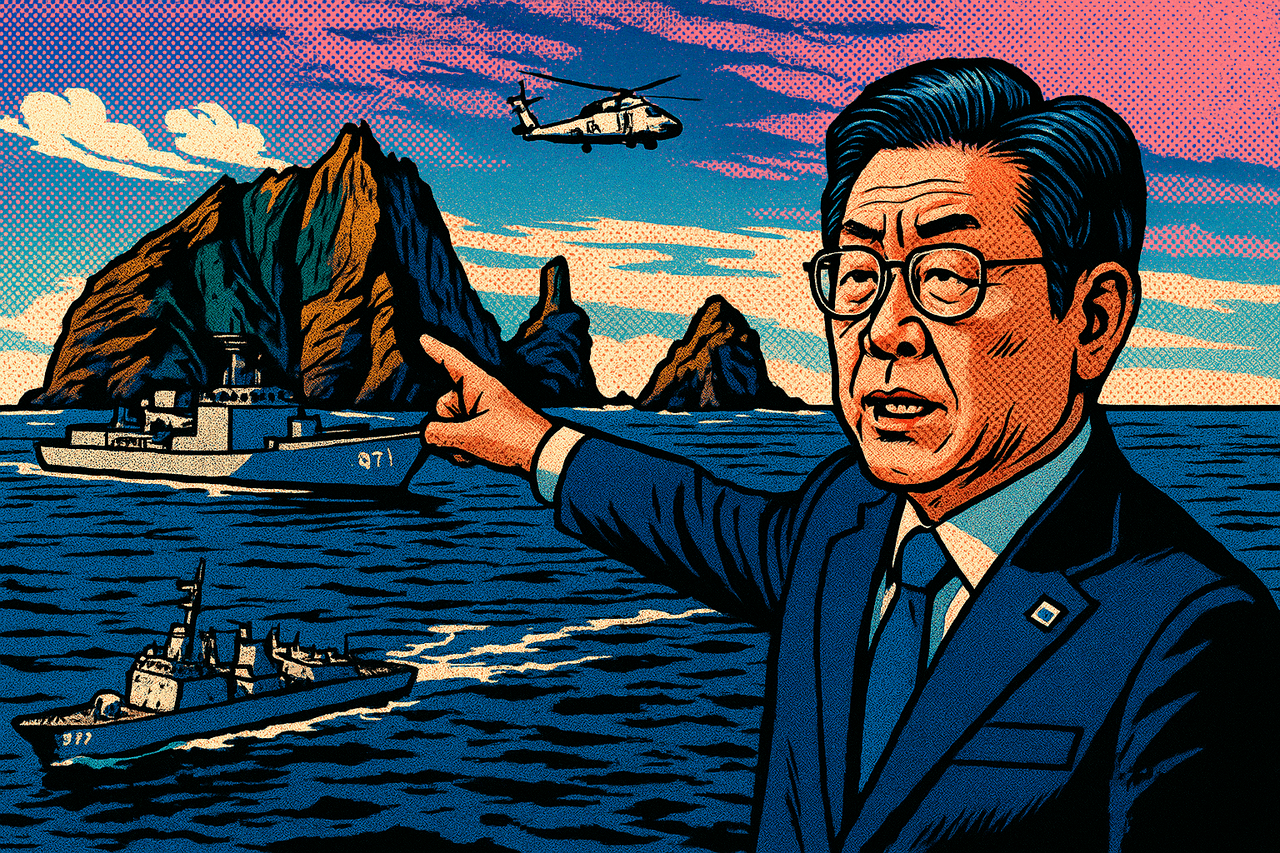

日本政府もこうした情報戦に対して、徐々に危機感を強めている。外務省は近年、SNS上での偽情報拡散への対策を強化。内閣官房も沖縄の安全保障に関する広報資料を拡充し、「中国による沖縄分断の試みに警戒が必要だ」と明記している。

加えて、防衛省は南西諸島への自衛隊配備強化を進め、米軍とも共同で台湾有事に備えた訓練を繰り返している。

「歴史戦」に備えよ

沖縄の歴史や帰属を巡る議論は、単なるローカルな話題ではなく、日本の領土主権と国防に直結する「情報戦」の最前線となっている。

かつてのような戦車やミサイルではなく、今やSNSや論文、動画といった“ソフトな手段”で国を揺るがす時代。現代の戦争は、まず世論を変え、地域を“分断”することから始まる。

沖縄を守るのは、単に基地の有無や政党の立場ではなく、事実に基づく冷静な視点と、国内外に向けた発信力だ。

分断に乗らない理性を

中国の沖縄工作は、言葉巧みに“被害者意識”を植え付け、日米同盟に揺さぶりをかけようとするものだ。独立や自治という耳障りのよい言葉の裏には、国家戦略としての「切り離し」の意図が見え隠れする。

沖縄に暮らす人々の声を尊重しながらも、外からの不当な介入には毅然とした態度が求められる。情報の裏を読み、誰が“利益を得るのか”を見極める――それこそが、自由と平和を守るための第一歩である。