地価税とは

地価税とは、不動産の所有者がその土地の価値に基づいて支払う税金を指します。

この税制は土地そのものの経済的価値を課税の対象とするもので、土地の保有に対して課税を行う仕組みです。日本では地価税という名称で特定の税が存在しましたが、現在では課税停止措置が続いています。

しかし、地価税と同様の概念や仕組みは、国内外で税制設計の一部として採用されています。

地価税の基本的な仕組み

地価税は、土地の価値に対して一定の税率をかけることで税額を算出します。

土地の価値は通常、公的機関が定める基準地価や固定資産税評価額などを基に計算されます。

これにより、所有者がその土地から得る可能性のある経済的利益に対して課税される仕組みとなっています。

例えば、都市部で地価が高い土地を所有している場合、その土地の所有者は相応に高い税負担を強いられる一方、地価が低い地方の土地を所有している場合は税負担が軽減されます。

このような仕組みは、土地の有効利用を促進し、土地の所有が投機目的だけで行われることを抑制する役割を果たします。

日本における地価税の歴史

日本では、1991年に地価税が導入されました。

当時の日本はバブル経済の影響で土地価格が異常に高騰しており、地価税はその抑制を目的として設計されました。

この税制は、不動産投機を抑え、土地の効率的な利用を促進するための手段として導入されました。

地価税の課税対象は、一定額以上の土地を所有する個人や法人であり、税率は土地の価値に応じて設定されていました。

しかし、バブル経済崩壊後の地価下落や経済状況の変化により、地価税の運用は徐々に見直されることとなり、1997年以降は課税が停止されています。

現在でも地価税の法律自体は存在しますが、実質的には機能していません。

地価税停止の経緯

地価税は、土地の有効活用や資産の公平な分配を促す目的で1991年に導入された国税です。

しかし、バブル崩壊後の地価下落や経済停滞を背景に、課税が経済活動を阻害するとの懸念が広まりました。

特に、土地保有者にとっては固定資産税と地価税の二重課税とみなされ、負担が重いとの批判が高まりました。

また、景気対策の一環として、土地にかかる税負担を軽減する必要性が議論されました。

これらを受け、政府は2003年に地価税の課税を停止しました。

法律自体は廃止されておらず、再導入の可能性は残されていますが、現在も課税は停止されたままです。

この政策変更は、土地政策における時代のニーズや経済状況に柔軟に対応する試みといえます。一方で、課税停止の影響として、土地利用の効率化や資産分配の公平性への効果が減少したとの指摘もあります。

地価税の目的と効果

地価税の主な目的は以下の通りです:

土地投機の抑制

土地の投機的な保有を抑えることで、地価の安定化を図ります。特に都市部では、土地価格の高騰が社会問題となることが多いため、地価税はその対策として有効です。

土地利用の促進

土地を遊休状態で保有することにコストを課すことで、所有者に土地を積極的に利用するインセンティブを与えます。これにより、土地の有効活用が進み、都市計画や地域経済の発展に寄与します。

税収の安定化

土地は移動できない資産であり、その価値は比較的安定しているため、地価税は安定した税収源となり得ます。この特性は、他の税制に比べて景気変動の影響を受けにくいという利点を持ちます。

地価税のメリット

地価税にはいくつかのメリットがあります:

公平性の向上

土地は社会的に重要な資源であり、その所有に対して課税することは、富の公平な分配に寄与します。

非効率的な土地保有の抑制

高額な土地を遊休地として保有する行為を抑え、土地の効率的な利用を促します。

経済的効率性

地価税は土地の供給に直接影響を与えないため、他の税制に比べて経済活動への歪みを少なくする特徴があります。

地価税の課題

一方で、地価税には以下のような課題も存在します:

評価の難しさ

土地の価値を正確に評価することが難しい場合、課税額の公平性が損なわれる可能性があります。

固定資産税との調整

地価税は固定資産税と性質が似ているため、両者の課税範囲や税率が重複することで、税負担が過剰になる懸念があります。

経済への影響

不動産市場が低迷している状況で地価税を課すと、土地所有者の負担が増加し、経済活動に悪影響を与える可能性があります。

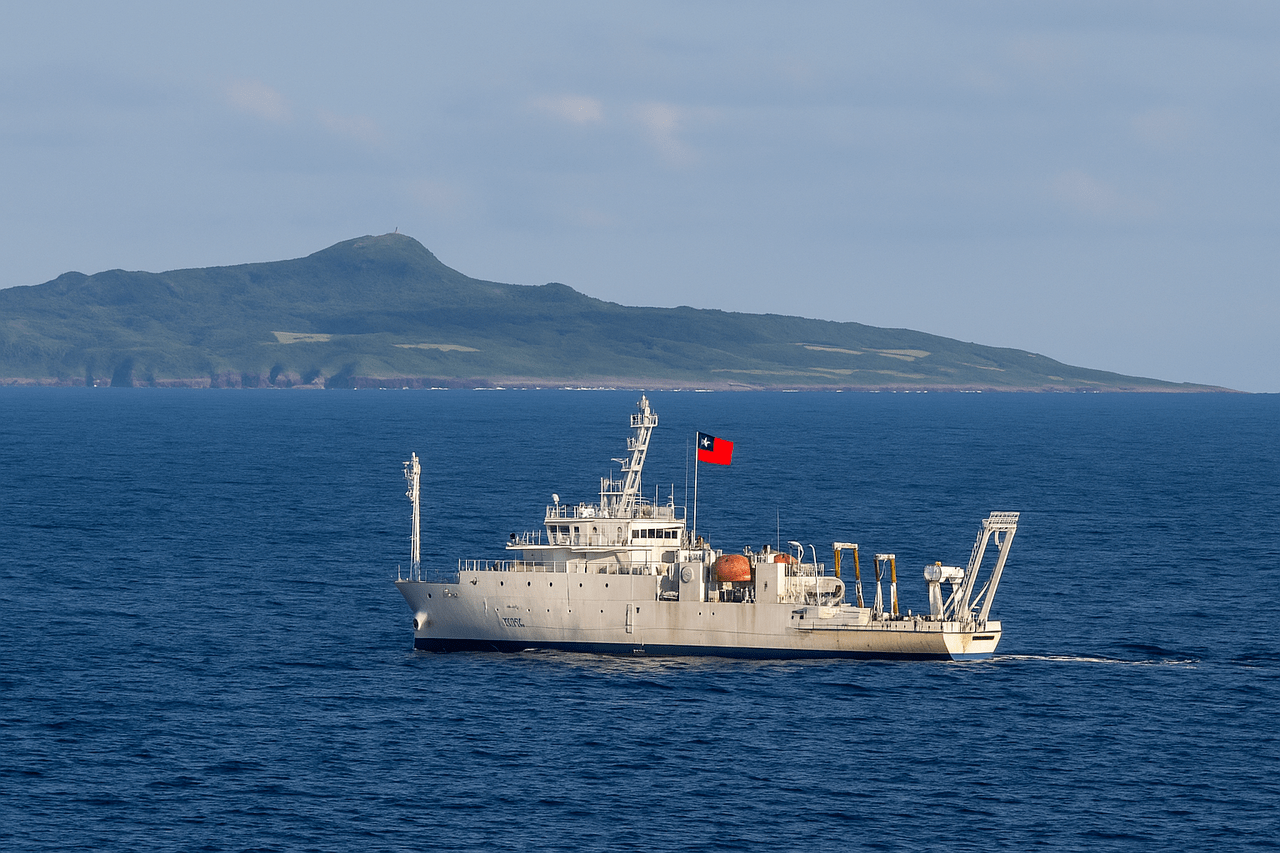

海外における地価税の事例

地価税は、国によって異なる形で導入されています。例えば、デンマークでは土地税が重要な税収源となっており、土地の市場価値に基づいて課税されています。また、シンガポールでは土地の価値に基づく課税が行われており、都市開発やインフラ整備の財源として活用されています。

これらの事例から分かるように、地価税は適切に設計されれば土地の有効利用を促進し、持続可能な都市発展に寄与することができます。

地価税は、土地の価値に基づいて課税を行う税制であり、土地の投機的保有の抑制や有効利用の促進を目的としています。日本では現在、地価税の課税が停止されていますが、国内外の事例を見ると、適切な運用によって都市の発展や社会的公平性の向上に貢献できる可能性があります。一方で、評価の難しさや固定資産税との調整など、課題も存在します。地価税をどのように設計し運用するかは、各国や地域の経済状況や政策目標に大きく依存するため、慎重な検討が必要です。

地価上昇時代に求められる地価税再開の意義

近年、日本では都市部を中心に地価が再び上昇傾向を見せており、特に商業地や住宅地で顕著です。この背景には、人口集中、外国人投資家の需要、都市再開発などの要因が挙げられます。

このような状況下で、地価税の再開は適切であると考えられます。地価税は、土地保有者に対し保有コストを課すことで、遊休地の有効利用を促進し、不必要な土地の買い占めや投機を抑制する役割を持ちます。

また、税収を通じて社会全体のインフラ整備や公共サービスの充実に寄与することが期待されます。特に、土地を大量に保有する企業や富裕層に対して公平な負担を求めることで、経済的な格差の是正にもつながるでしょう。

さらに、地価の高騰は若年層や中所得層にとって住宅取得のハードルを上げる一因となっており、こうした状況の緩和が求められています。地価税を再導入することで、地価の上昇を抑え、市場の安定化を図ることが可能です。一方で、税負担が景気に与える影響を慎重に評価し、地域差や経済状況を考慮した柔軟な運用が必要です。